No.0093

映画「ザ・マスター」を観ました。トム・クルーズをはじめハリウッドのスターたちが入信していることで知られる新興宗教「サイエントロジー」の創始者をモデルにした問題作で、人間の深層心理に鋭く迫っています。監督は、「マグノリア」「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」のポール・トーマス・アンダーソンです。

物語の舞台は、第2次世界大戦後のアメリカ。元海軍兵士のフレディは精神に傷を負い、アルコール依存となります。彼は密航した船で「ザ・コーズ」という宗教団体の教祖ドッドに出会い、常識を超越した理論に触れます。やがてフレディはドッドを信頼し、ドッドもフレディに一目置くようになるのでした。しかし、情緒不安定なフレディは攻撃的な性格が治らず、ドッドが説く教義に疑問を抱く者に暴力をふるいます。そんなフレディに不安を感じるドッドの美しい妻・ペギーは、フレディを追放するよう夫に進言するのでした。 フレディは「ウォーク・ザ・ライン/君につづく道」のホアキン・フェニックス、ドッドは「カポーティ」のフィリップ・シーモア・ホフマン、ペギーは「ザ・ファイター」のエイミー・アダムスが演じていますが、この実力派俳優3人の演技がとにかく物凄いのです。まさに「怪演の饗宴」といった感じでしたね。わたしは、息が詰まるような白熱した演技合戦に圧倒されました。

「ザ・マスター」の映画パンフレット

ただ、この映画はスリリングで飽きさせない作品かといと、まったくそうではありません。難解すぎるというか、最初から最後まで観客の理解や共感を拒否したような映画なのです。当然ながら眠くなります。実際、わたしは冒頭のシーンから猛烈な睡魔に襲われました。作品の途中でも、何度か意識が朦朧としてしまい、いくつかのシーンが頭から抜け落ちてしまいました。「わかりやすさ」を最高の価値とする最近のハリウッドにおいて、きわめて異色の映画であると言えるでしょう。この作品に出演した俳優たちはアカデミー賞候補になっても、作品そのものは候補にならなかったことも納得できます。

映画パンフレットより

でも、この映画がアメリカの観客に受けなかったかというと、そうではありません。ものすごくヒットして、興行的には大成功を収めたのです。日本では公開前まではネットでの評価が非常に高く、ヤフー映画でも4.5点でした。それを見て、わたしは公開初日に観賞したのですが、上映館である日比谷シャンテの「TOHOシネマズ」では途中退場者が数人いましたし、多くの観客は熟睡していました。わたしの意識も何度か落ちたわけですが、まるで睡眠誘導のサブリミナル映画のようでしたね。それで、公開の翌日には4.5から3.6に評価が下がっていました。わずか1日で、1ポイント近くも下がったのです。

映画パンフレットより

この評価の急降下は、試写会などの映画ファン的評価と公開後の大衆的評価の違いとも考えられますが、アメリカにおけるサイエントロジーの存在感も大いに影響していると思います。当然ながらアメリカでの評価の高さが日本にも影響を与えたわけですが、アメリカ人で知らない者はいないほどサイエントロジーというのは有名な宗教団体なのです。その教祖の真実を描いた映画ということで、一種のスキャンダル的興味を持ったアメリカ人は多かったのでしょう。

日本だって、巨大宗教団体の教祖を題材にした映画が作られれば、それなりに話題になるはずです。その教団の信者はもちろん、アンチな人々も映画館に足を運ぶでしょうから・・・。

サイエントロジーは、1911年生まれのL・ロン・ハバードがアメリカで創始した新宗教です。本部はフロリダ州にあり、「個人の精神性と能力と倫理観を高めることによって、より良い文明を実現しよう」と主張しています。

もともとSF作家だったハバードは、1950年に『ダイアネティックス』という名の本を出版しましたが、これは新しいセルフヘルプ・システムについての本でした。その次の30年にかけて、ハバードはその広範な考えを「サイエントロジー」と名づけた、ひとまとまりの宗教の教義と儀式として開発したのです。

サイエントロジーで使用されている用語などを見ると、宗教というよりも、いわゆる「自己啓発セミナー」のようです。実際、同団体はアメリカで生まれた無数の自己啓発セミナーに多大な影響を与えてきました。

ダイアネティックスが実践されている最初期には、ハバードらは「これは科学である」と主張していました。彼らが、自らを宗教団体と主張するようになったのは、サイエントロジー教会の設立以降です。

サイエントロジーでは、精神医学を真っ向から否定します。精神安定剤などの服用を非常に嫌い、精神科医の用いる向精神薬はほとんど麻薬に近い効果を発揮すると主張しています。アメリカの精神文化にも詳しい映画評論家の町山智浩氏によれば、これは「7500万年前、宇宙は邪悪な帝王ジヌー(XENU)に支配されており、その世界で人口が増えすぎたのでジヌーは手下の精神科医に薬を使わせて人々を眠らせて冷凍し、輸送機で地球まで運搬し、火山の火口に投げ捨てて水爆で爆破して始末した」という伝説を教義のひとつとして信じているからだそうです。これを「荒唐無稽である」と思う人は多いでしょうが、SF作家だけあって、サイエントロジーに教義には「宇宙人」や「超古代文明」なども登場します。何よりも特徴的なのは「転生」つまり、生まれ変わりを認めているところでしょう。映画「ザ・マスター」でも、ホフマン演じるドッドが何度も「転生」や「前世」について語っていました。

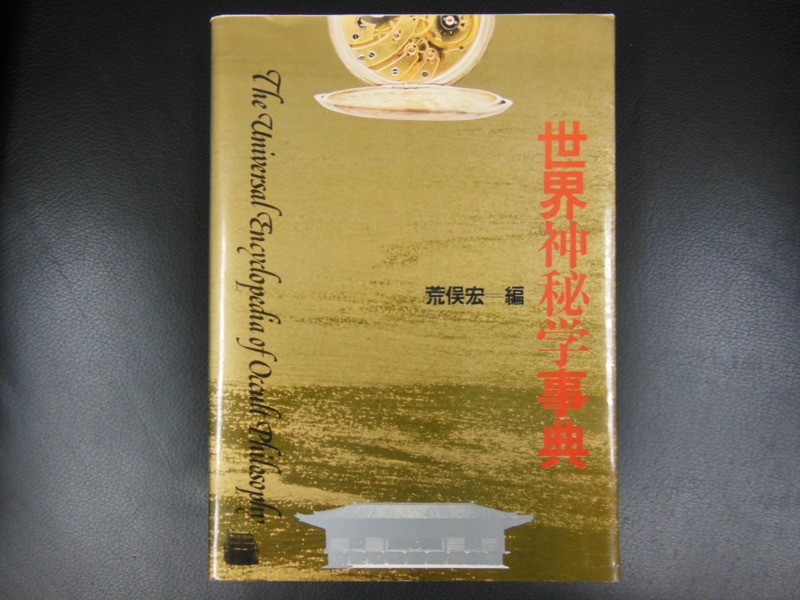

わたしがサイエントロジーの存在を初めて知ったのは、高校3年生のときです。当時刊行された『世界神秘学事典』荒俣宏編(平河出版社)を読んで知ったのです。この事典は、荒俣宏氏をはじめ、鎌田東二氏、武邑光裕氏などが執筆を担当して古今東西のオカルト・神秘主義・宗教などを解説した画期的な出版物でした。占星学研究家の鏡リュウジ氏など同書を読んで神秘学に興味を持ったという読者は多く、わたしも同書の魅力に取り憑かれて通算で3回通読しました。

受験時にこんな本ばかり読んでいたから、浪人したのでしょうね。(苦笑)

サイエントロジーを初めて知った『世界神秘学事典』

この『世界神秘学事典』のp.384~387に「SF作家のつくったカルト」「サイエントロジーについて」と題するページがあります。おそらくアメリカのカルト宗教やニューエージに詳しかったメディア美学者の武邑光裕氏が執筆したものと思われますが、そこには次のように書かれていました。

「サイエントロジーがまれにみる〈邪教〉的性質を持つという説も、世に流れている。1980年には、『リーダーズ・ダイジェスト』誌が、資金集めのために、詐欺や窃盗さえ辞さないという協会の体質をすっぱ抜いた。そして現在アメリカでは、サイエントロジーに対する告訴騒ぎがあとを絶たない状況にもあるのである。ハバードが実はO.T.O(東方聖堂騎士団)のアメリカ・ロッジに属するフリーメースン系、ないしクローリー系の会員だったことも、忘れるべきではない」

クローリーとは、20世紀最大の黒魔術師です。これを読んで以来、わたしはすっかりサイエントロジーを危険なカルト宗教だと思ったのでした。

このように、アメリカにおいてサイエントロジーはきわめてスキャンダラスな宗教なのです。その内幕映画ということで話題になったことも事実でしょうが、わたしは、この映画がアメリカの観客に受けた最大の理由は他にあると思います。すなわち、この映画は「父性」をテーマにしているからです。

破滅同然の人生を送るフレディにとって自分を救ってくれるドッドは、父親そのものでした。そして、アメリカ映画の本質とは父親を描くことにあるのです。

ちょうど、この映画を観たとき、わたしは『キネマの神様』原田マハ著(文春文庫)を読み終えたところでした。「なぜ人間は映画を観るのか」を追求した素晴らしい小説でしたが、本の感想はいずれ当ブログに書きます。

『キネマの神様』では、日米の高齢者ブロガーによる映画論の応酬が繰り広げられます。「フィールド・オブ・ドリームス」をはじめとしたアメリカ映画から「父親」というメインテーマを論じる日本人ブロガー"ゴウ"に対して、恐ろしいくらいに映画を知り尽くしているアメリカ人ブロガー"ローズ・バッド"は、「どうやら君たち日本人は、我々アメリカ人の心の奥に柔らかく生えているもっとも敏感で繊細な『父性への憧れ』という綿毛を逆撫でするのが趣味らしい」と書き込みます。

そして、その正体を知れば映画関係者なら誰でも驚くというローズ・バッドは、次のようにアメリカ映画の本質について述べるのです。

「アメリカにおける父性の問題は、しばしば製作者の大いなるコンプレックスとしてスクリーンに現れることがある。スティーブン・スピルバーグにとっても、長いあいだ関心を寄せるテーマのひとつだった。彼は、『フィールド・オブ・ドリームス』と同年に公開された『インディ・ジョーンズ 最後の聖戦』においてすら、このやっかいなお題目を取り上げようとした。後年になってからも、『ターミナル』でその片鱗が垣間見られる。トム・ハンクス演じる主人公がなんとしてもアメリカにやってこなければならなかったのは、父親が固執するジャズメンのサインを手にするためという、なんとも荒唐無稽で馬鹿げた理由だった。アメリカ人でもない男が、父親のためにすべてを賭けてアメリカに入国するという理由を捻出したあたり、スピルバーグの父性への執着が垣間見られて滑稽ですらある。ちなみにティム・バートン監督の『ビッグ・フィッシュ』の製作にも『父と息子の和解』を求めてスピルバーグは触手を伸ばしたともいう。『父性』のテーマには大監督すらおろおろと落ち着かなくなってしまうものなのだ」

(文春文庫『キネマの神様』p.198~199)

「ザ・マスター」について、「ローリング・ストーン」誌は「今年一番の素晴らしい映画、新たなアメリカンクラシック映画の誕生。映画ファンにとっては、涅槃のような映画」と評しています。また、「シカゴ・トリビューン」誌は「近年稀に見る、真に強く無骨なアメリカ映画だ」と評しています。いずれも、この映画が「父性」をメインテーマとしたアメリカ映画の王道的な作品であると悟っているようです。

「父性」といえば、ブログ『映画は父を殺すためにある』で紹介したように、宗教学者の島田裕巳氏はアメリカ映画が父と息子との関係を繰り返し描くことを指摘しています。そして「映画とは父殺しの通過儀礼である」という結論に至るのですが、じつは島田氏の専門である宗教学の世界においても新興宗教における教祖と信者の関係はまさに父子の関係であると言えるでしょう。あのオウム真理教にしても同じです。その意味で、映画「ザ・マスター」は新興宗教を描いたアメリカ映画という、「父性」のテーマが二重に扱われた作品なのです。

それにしても、映画「ザ・マスター」に登場する教団のカウンセリングの場面は、しつこいぐらいに同じセリフが繰り返されて、観ているこちらの精神までおかしくなりそうでした。一言でいって不快な映像であり、音声でした。論理も一貫しているとは言い難く、まさに「不条理」な場面が延々と続くのです。このような映像を観客に見せることで、監督は人生の不条理さ、人間の不可解さを示したかったのでしょうか。特に、教祖ドッドとフレディとのねっとりとしたやり取りは、しっかりと脳裏に刻まれてしまいました。ブログ『トラウマ映画館』で紹介した町山智浩氏の著書の続編が書かれるとすれば、間違いなく「ザ・マスター」はトラウマ映画館入りするのではないでしょうか。とにかく、「人間とは厄介なものだ」「それでも惹かれる人間がいる」「人間関係の秘密こそ永遠の謎だ」などと感じました。

さらには、新興宗教には社会では到底受け入れられない厄介な人々の負の部分を受け容れる役割があるのだとも思いました。最後に、作品中に登場するトッドとフレディがオートバイで疾走するシーンは強く印象に残りました。

なんとも後味が悪く不可解な映画でしたが、強烈な印象を残した場面がいくつかあり、音楽も耳にこびりついています。もしかして、本物のサブリミナル映画?