No.0120

映画「危険なメソッド」をDVDで観ました。

監督は、カナダを代表する名監督デヴィッド・クローネンバーグ。

ジークムント・フロイトとカール・グスタフ・ユングという、精神分析の礎を築いた2人の偉大な心理学者の交流と決別を描いた歴史心理ドラマです。

1904年、スイス・チューリヒのブルクヘルツリ病院に勤める若き精神科医ユングは、ロシア人女性患者ザビーナを新しく受け持ちます。複雑なトラウマを抱えるザビーナを持て余したユングは、恩師であるジークムント・フロイトに助言を求めます。ユングは、精神分析学の大家であるフロイトが提唱する"談話療法"という斬新なメソッドを実践します。ザビーナの幼少期の記憶をたどって、彼女が抱える性的トラウマの原因を突き止めることに成功しました。フロイトとユングはザビーナの研究を続けていきますが、やがて彼女の存在が師弟の関係に変化をもたらします。ユングとザビーナが医師と患者の一線を越え、互いに愛し合う男女の関係となり、それにフロイトが失望したのです。

主演は、美しき女性患者ザビーナを演じるキーラ・ナイトレイです。モーテンセンがフロイト、マイケル・ファスベンダーがユングに扮しています。3人とも実力派で、その演技合戦は迫力満点です。特に、精神病患者の錯乱状態を演じるキーラ・ナイトレイの演技は圧巻で、女優魂を見せてくれました。

わたしは、かねがねフロイトとユングの思想の違い、そしてその人間関係に関心を抱いていたので、この映画を興味深く鑑賞しました。わたしは、フロイトの精神分析があまりにも「セックス」に偏っているのに対し、神話や宗教にも目を配るユングの心理学のほうが「全人的」なアプローチに成功していると思っています。最近は、「ちょっとユングの理論にも問題はある」と考えてはいます。いずれにせよ、フロイトやユングが開拓した心理学は20世紀において大きく発展し、多くの人々や文化そのものに影響を与えました。

『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「ハートレス・ソサエティ?」にも書いたように、若者のあいだでは、カウンセラーやセラピストが憧れの職業となっており、「臨床心理士」の資格に人気が集まっています。「癒し」「ストレス」「トラウマ」などは小中学生でも使うキーワードになりました。こうした一連の流れについて、社会学者の森真一氏は「心理主義化社会」と呼び、精神科医の斎藤環氏は「心理学化する社会」と呼んでいます。その根底には、他者や自分自身をコントロールしたいと欲望があり、人の心というものに強い関心が向けられているということでしょう。何よりも、心の管理技術に他ならないカウンセリングが流行し、大学でも、教育心理学、宗教心理学、歴史心理学、経済心理学、工業心理学といったように多くの学問と心理学とが結びついた講座が大変な勢いで増えています。学問の世界においても、心理学ブームということが言えるかもしれません。

まさに現代は、人々が「心」を意識する、いわば「ハート・コンシャス」な時代です。しかし、それが心の病いや心の貧しさばかりを思い起こさせ、心の豊かさというものに結びついていないのも事実です。ハート・コンシャスな人々が形成する社会は、ハートレス・ソサエティなのでしょうか。

心理学を現在のような花形学問にした最大の功労者といえば、もちろんフロイトです。しかし、イギリスの文学史家リチャード・ウェブスターはフロイトについて、「西洋文明最大の愚行の1つと見なされることになった、複雑な似非科学の創造者」と述べています。また、ノーベル生理学・医学賞受賞者ピーター・メダワーは、心理療法を「20世紀で最悪のペテン」と評しました。さらにドイツの科学ジャーナリストであるロルフ・デーケンは、「フロイトはマルクスよりも多大な損害を人類に与えた」と言い切っています。まさに、この映画のタイトルになっている「危険なメソッド」とは談話療法のみならず、それを含む心理療法そのものでした。そして、それは「西洋文明最大の愚行の1つ」であり、「複雑なえせ似非科学」であり、「20世紀で最悪のペテン」であり、「人類に与えた多大な損害」とまで酷評された手法だったのです!

デーケンはベストセラー『フロイト先生のウソ』の著者で、心理学過剰の現代文明社会に対して痛烈な批判を展開しています。人生の不首尾や対人関係の困難、問題ある人格性の原因を、幼児期のトラウマや「抑圧された記憶」に求める風潮は、これまで、個人の責任逃れの格好の口実になってきました。自分の人生がこのように不本意なものになったのは、親のせい、家庭のせい、学校のせい、社会のせい、あるいはエイリアン(異星人)にさらわれて心に傷を負ったせいとされる。厄介なことに、社会の心理学化は人々の「私さがし」への志向を助長する一方で、何事も「私のせいじゃない」とする、まったく相反した症候を正当化したと言えるでしょう。このような傾向は、特にアメリカで80年代半ばから顕著になり、さまざまな形で批判され、警鐘が鳴らされるようになりました。

まさに、現代日本の状況に重なっているように思えてなりません。

わが書斎のユング心理学コーナー

わたしは、来月刊行予定の『即効! ビジネス心理法則』(実業之日本社)という本の監修者として、ここ最近、心理学関係の本を大量に読んできました。わたしは、心理学や精神分析のすべてが似非科学とは決して思いません。特に21世紀において脳科学や生物学と結びついた心理学には大きな可能性がありますし、進化心理学への期待も大きいです。進化心理学とは、わたしたちの心というものも、生物の進化、つまり、キリンの首がなぜ長いのかというのと同じく、本質的には理解できるものであるという立場からの研究ですね。しかし、心理学過剰の時代において、心理学者や精神科医やカウンセラーこそが「心」の専門家で、あらゆる問題を解くことができるという幻想を人々が持つことは、やはり危険でしょう。「心の社会」とは、決して心理学化社会ではないのです。

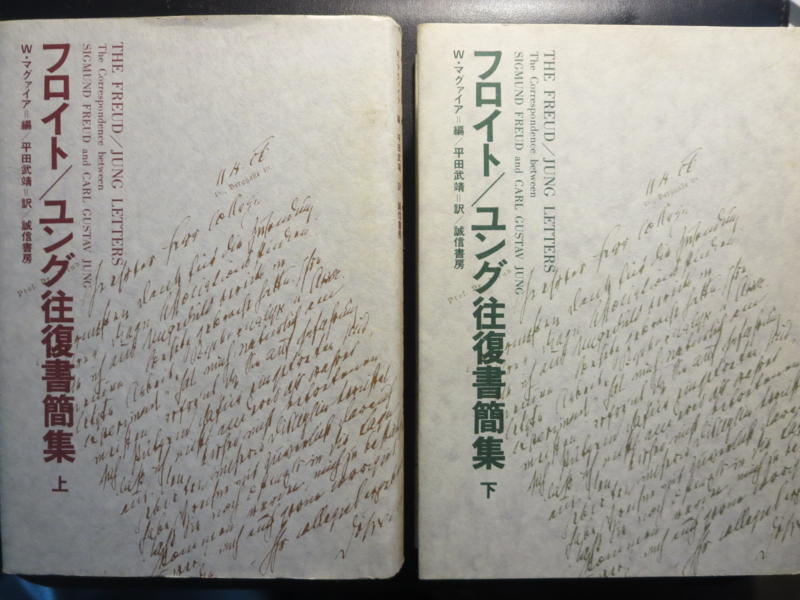

『フロイト/ユング往復書簡集』上・下巻

それにしても、なぜ、「心理学」を築いた両雄であるフロイトとユングは決別したのでしょうか?『フロイト/ユング往復書簡集』上・下、W・マグァイア著、平田武晴訳(誠信書房)を読み込んでいくと、その真実が垣間見えてきますが、とりあえずはYahoo!知恵袋「フロイトとユングはどうして決別したんですか?」に対する答えが非常に参考になります。回答者は、日本人の中でも希少な「正統派ユンギアン」つまり「生きて働く神を知る有神論的科学者」の1人で、ユング理論の実践家でもあるそうです。その回答には、「ユングが決別した理由」として、以下のように書かれています。

「誰でもそうですが、人は好き好んで恩師と決別しません。ユングも決別する気持ちはありませんでした。ただ、疑問を持っただけです。『全てを「性理論」で説明できないのではないか』と素朴な疑問をぶつけるユング。フロイトは説明代わりに怒って答えました。『決して「性理論」を捨てないと約束してください。それは私達の砦なのです』『先生の「性理論」は迷信に近い。性以外にもたくさんの抑圧の原因がある。なぜ先生は真実よりも権威を重んじるのだろう?』科学者として健全な精神を持つユングの目にフロイトは擬似科学者に見えた」

回答者によれば、ユングの目には「ユダヤ教の父神を殺した無神論的擬似科学者」フロイトが写っており、これが決別の真相だというのです。わたしも、この回答者の意見に賛成です。

この映画には、1912年に開かれた「精神分析学会」の様子が出てきます。発表者が「アメノフィスが父親像を破壊したのは『父親コンプレックス』が原因」と結論したのですが、初代会長のユングは「深い宗教性をもった王が、単に父への個人的反抗心で破壊する訳がない」と発言しました。その場で卒倒したフロイトは目を覚ますと、ユングに対して「君は私の『性理論』で一番非難されている『エディップス・コンプレックス』を擁護できないのですか」と責めました。プロテスタントとして神と親しく交わっていたユングの目には、フロイトが擬似ユダヤ教徒に見えたようです。

同年、ユングは『変容の象徴』を出版しました。そこには、「フロイトの『性理論』一部を説明するだけで、個人の無意識の中には人類全体に共通する普遍的無意識が残存している。この元型に縛られる時、人は神経症になる。第一、無意識は人を抑圧するだけの暗黒世界と説くフロイトに対して、私には闇だけではなく光の差し込む統一世界に見える。ここに魂の成長があるのに、フロイトには救済がない」と書かれています。翌1913年に開かれた「精神分析学会」において、フロイトは「私はユング教授の革新を、私が基礎を築いた精神分析を正当に受け継ぐ者とは認められない」とユングを断罪しました。こうして、ユングは恩師の元を去ったのです。

ここまでは、いわば精神分析の歴史における有名なエピソードです。しかし、この映画ではさらにフロイトとユングの「心の闇」を描き出しています。わたしは、彼らの関係に決定的な亀裂を生じさせた原因が3つあると思います。1つは、2人の性的な能力の差。

映画に登場する精神分析医グロスによれば、フロイトがあれほどセックスに固執するのは、彼が性的不能者だからだということでした。逆に、ユングはザビーナ以外にも女性患者を愛人にするなど、性的にはお盛んな人物でした。このあたりが、フロイトのジェラシーを呼び起こしたように思います。これは、もう理屈ではなく、本能的な嫉妬と呼べるものでしょう。まさに、フロイト自身の研究分野です。

2つめは、2人の経済力の差。

名声の割には金銭に恵まれず、ウィーンの狭いアパートで暮らしていたフロイトに対して、妻の実家が裕福であったユングはチューリッヒの大豪邸に住んでいました。ユング邸を訪れたフロイトは、そのあまりの立派さに仰天したといいます。また、2人が客船でアメリカに渡る場面が登場します。1909年、アメリカ東部のクラーク大学に招待され、船旅で1ヶ月あまりの講演旅行に行ったのです。あのタイタニック号が沈没する3年前のことでした。この船旅の間、2人はたっぷりと時間をかけて対話し、学問上の諸問題について議論したりお互いの夢を分析しあったりしたようですが、ユングだけが特別1等客室に宿泊していました。彼の妻が予約していたのです。映画には、弟子のユングだけが豪華な客室に向かう姿を見て、呆然とするフロイトの姿が映し出されていました。これまた、2人の関係に亀裂を生じさせた大きな原因になったはずです。

3つめは、これが最大の原因なのですが、ユングがまったく他人の「こころ」を読めない人間であったこと。

映画には、初めてフロイトの自宅を訪れたユングが夕食に招待される場面が出てきます。そこにはフロイトの大家族も食卓に同席しているのですが、ユングはなんと1人で3~4人前の料理を自分の皿に取り分け、勝手に食べ始めてしまうのです。それを呆然と眺める家族たち。また、フロイトに精神分析の議論を挑んだユングは、なんとそのまま13時間も話し込み、深夜2時を回って、初めてフロイトに時間を告げられるという場面も出てきました。ユングは心理学には精通していても、人間の心理をまったく理解できない人だったのです。人の心の痛みがわからないのです。もちろん悪意はないのでしょうが、ある意味で精神分析オタクであり、学者バカでした。わたしは、冠婚葬祭業やホテル業などのサービス業に従事する人々にいつも「サービス業は実践心理学だ」と言っています。いくら心理学の知識があっても、人の心の機微がわからないのでは意味がありませんね。

この点、生れたばかりの精神分析学が世間から認められることに心を砕いたフロイトのほうがずっと大人でした。まあ、そのへんがユングに「フロイトは俗物だ」と思わせたのかもしれませんが、わたしはユングのうほうが幼稚だったと思います。客船で自分だけが特別1等客室に向かうときにも、彼は平然としていました。まったく、フロイトの心中を察するという「思いやり」がありませんでした。皮肉なことに心理学者ユングは大変な「心理音痴」であり、それこそが恩師から見捨てられた最大の原因ではなかったでしょうか。

しかしながら、両者の思想の違いを見ると、わたしはユングのほうに共感してしまいます。フロイトの特徴は、白人系ユダヤ人(アシュケナジー)であり、無神論(ユダヤ教サドカイ派)者であり、無霊魂説を支持し、「死者の復活はない」と考えていました。また、霊肉二元論(肉体・精神)を信じ、「科学と宗教は矛盾する」と考える唯物論的科学者でした。

一方、ユングの特徴は、純粋なアーリア系ゲルマン人であり、三位一体唯一神論(ルター派)者であり、有霊魂説を支持し、「死者の復活はある」と考えていました。また、三位一体人論(肉体・精神・霊)を信じ、「科学と宗教は矛盾しない」と考える有神論的科学者でした。

特に、死者や霊魂に対する考え方で、わたしはユングに共鳴します。というのも、わたしは現代における「こころ」の最大の問題は「スピリチュアルケア」、それも「グリーフケア」という分野に集約されると思っているからです。わたしのブログ記事「『こころの再生』シンポジウム」にも書いたように、わたしは京都大学こころの未来研究センター主催のシンポジウムで、グリーフケアについて報告しました。そのとき、わたしは被災地で幽霊の目撃談が多発していることを取り上げ、「幽霊」という存在そのものがグリーフケアの文化装置であると述べました。そして、「葬儀の遺影だって、立派な幽霊づくり。そこには死者の生前の面影を求める人間の心情があります」と言いました。 さらに、わたしは「グリーフケアの問題は心理学だけでは手に負えない。どうしても、霊や魂の次元にまで立ち入る必要がある。慰霊とか鎮魂という言葉を使うのであれば、霊や魂が出てくるのは当然のことではないでしょうか」と訴えたのです。もともと、グリーフケアの原点である「喪の仕事」はフロイトが提唱したものです。しかし、彼が築き上げた唯物的な心理学の体系だけでは「愛する人を亡くした人」の悲しみを癒すことは絶対にできないと思います。

ザビーナに対して、フロイトは「ユングのことを誤解していた。自分の後継者だと思っていたが、二流の神秘主義やシャーマニズムに走ってしまった。聖人ぶってはいるが、下品な男だ」と言い放ちます。

しかし、この映画には、フロイトとユングが神秘主義について激論を交す場面があり、本棚がラップ音を上げるという超常現象がさらりと描かれていました。事実に基づいたエピソードですが、とても興味深かったです。

映画には印象的なセリフも多く、フロイトの「治せるなどと思うな」という弟子ユングに対するアドバイスも心に残りました。

また、ユングは自身の不倫について「妻は家の土台で、彼女は漂う香り」などと身勝手なことも言っていますが、「許しがたいことをしつつ、人は生きていく」といった心に突き刺さる名言も吐いています。

最後に、この映画を監督したクローネンバーグについて一言。

「ラビッド」「ザ・ブルード/怒りのメタファー」「スキャナーズ」「ヴィデオドローム」「デッドゾーン」「ザ・フライ」「裸のランチ」「クラッシュ」「イグジステンズ」などのカルト作品で知られる彼は、人間の「心の闇」を描き続けてきました。その作品の多くは、カルトムービーとして多くの支持者を得ています。

「ザ・ブルード/怒りのメタファー」「スキャナーズ」が代表的ですが、彼の作品には深層心理や無意識の力によって途方もない強大な力を発揮する主人公が登場します。「リビドーの外在化」を描くクローネンバーグの映画はきわめてフロイト的であり、かつユング的でもあるとも言えるでしょう。

わたしは、クローネンバーグの映画はほとんど全作品を観ていますが、特に「ヴィデオドローム」や「イグジステンス」が好きです。

これらの映画の怪奇幻想性は、たまらなく妖しい魅力を放っています。彼の映画は映像的にも刺激的なのですが、「危険なメソッド」ではまったく刺激的な映像は登場しませんでした。

「映画.com」で評論家の川口敦子氏は、「一見、文芸メロドラマ風の破綻のない語り口。だが、往還された手紙の言葉、そこに響く肉声を物語の導き手とする映画は、精神分析の場面でも"談話療法"、言語化の作業にこそ目を注ぐ。夢も回想もトラウマも映像として再現しようとはしない」と述べています。わたしも同感です。クローネンバーグの幻想的な映像美を期待していたので残念ではありますが、それだけクローネンバーグがフロイトとユングという2人の巨人をリスペクトしていた証のようにも思えますね。クローネンバーグのファンとしては物足りませんでしたが、フロイトとユングに深い関心を抱く者としては、わたしは「危険なメソッド」を面白く鑑賞しました。