No.0286

3日に公開されたばかりの日本映画「花戦さ」を観ました。

狂言師の野村萬斎が華道家元・初代池坊専好を演じた時代劇です。

いやあ、大変勉強になりましたし、とても面白かったです。歌舞伎役者の市川猿之助が豊臣秀吉に扮した演技も素晴らしかったですし、佐藤浩市の千利休もなかなかでした。もう、茶道も華道も歌舞伎も狂言もみんなクロスオーヴァーしまくって、「日本文化ここにあり!」のような映画でした。

ヤフー映画の「解説」には以下のように書かれています。

「小説家の鬼塚忠による著書を基に、戦国の世の日本で豊臣秀吉と華道家元・初代池坊専好の伝説に着想を得た物語が描かれる時代劇。天下人となった秀吉に対して刃ではなく花で戦いを挑む専好の姿を描く。専好を狂言師で『のぼうの城』などの野村萬斎が演じるほか、歌舞伎俳優の市川猿之助、中井貴一、佐々木蔵之介、佐藤浩市らが出演。監督は『起終点駅 ターミナル』『小川の辺』などの篠原哲雄。歴史上の人物にふんする日本を代表する俳優陣の競演に注目。」

また、ヤフー映画の「あらすじ」には以下のように書かれています。

「戦国時代の京都。花を生けることで世の平穏を祈る『池坊』と呼ばれる僧侶の中でも、専好(野村萬斎)は名手とうたわれていた。そのころ、織田信長(中井貴一)亡きあと天下を手中に収めた豊臣秀吉(市川猿之助)の圧政が人々を苦しめ、専好の友であった千利休(佐藤浩市)が自害に追い込まれる。専好は秀吉に対して、力ではなく花の美しさで戦おうと立ち上がる」

まず強く印象に残ったのは、主役である野村萬斎の圧倒的な存在感でした。わたしは「陰陽師」も「のぼうの城」も観ていないのですが、彼の表情の豊かさ、立ち居振る舞いの美しさにはシビれました。さすがは、ブログ「シン・ゴジラ」で紹介した映画において、モーションキャプチャーによるゴジラ役を担当しただけのことはあります。公開当日まで出演はシークレットとなっていたそうですが、今までのゴジラとは逆に手を上向きにしています。龍が宝玉を持っているのをイメージして演技したためだとか。さすが!

その野村萬斎が演じた池坊専好とは、いかなる人物か?

Wikipedia「池坊専好」によれば、池坊専好とは、華道の流派池坊の家元およびその継承予定者が名乗る名跡です。安土桃山時代から現代にかけて4人がこの名を名乗りました。「花戦さ」の主人公である初代・池坊専好については以下のように書かれています。

「天文5年(1536年)?-元和7年6月24日(1621年8月11日)華道家元三十一世。池坊専応・専栄によって基本が形成された立花を、より立花感のある構成に発展させた。文禄3年(1594年)、豊臣秀吉の訪問を迎えた前田利家邸において、幅四間(約7m)の床の間に巨大な砂之物(立花の一形態)を立てたといわれる。慶長4年(1599年)に京都の大雲院で催された百瓶華会(ひゃくへいかかい)には弟子100人が作品を飾り、多くの観衆を集めた。生年は1541年(天文10年)ともされる」

『茶をたのしむ』と『花を楽しむ』

映画の初めと終わりに、専好が戦場で横たわる死者たちの供養のために花を立てる場面が出てきます。かつて戦国の世に、武将たちは僧侶とともに茶の湯と立花の専門家を戦場に連れていったといいます。戦の後、死者を弔う卒塔婆が立ち、また茶や花がたてられました。茶も花も、戦場で命を落とした死者たちの魂を慰め、生き残った者たちの荒んだ心を癒したのです。茶と花が、いかに「平和」と結びついているかがよくわかるエピソードです。「癒し」と「平和」を求める現代日本人の心も、茶と花を必要としているように思います。詳しくは、拙著『茶をたのしむ』および『花を楽しむ』(ともに現代書林)をお読み下さい。

ブログ『花と死者の中世』で紹介した本には、著者の中島渉氏が「芸術を生むエネルギー場」として、戦場で立てられた花について、「芸術は孤独から生まれるが、文化はひとびとや物があつまり交わる場から生まれる。そうした場が、河原であり、花の下であり、座であり、会所であった。それはいいかえてみるならば、アジールであり、サロンであるだろう。河原や花の下は異界への入り口であり、それゆえにアジールとなり得た」と述べています。

この「芸術は孤独から生まれるが、文化はひとびとや物があつまり交わる場から生まれる」という一文は大変な名言であると思います。

続けて、中島氏は次のように書いています。

「立華の基礎をきずいた池坊専応、猿楽に革命をもたらした世阿弥、侘び茶を究極まで推しすすめた千利休・・・・・かれらは孤独な例外的努力をかさねた者たちであった。そして、その才能を開花させる環境があった。専応=六角堂、世阿弥=結崎座、利休=茶室がそうであろう」

専応や世阿弥や利休は、権力者との確執の中で、自らのジャンルを芸術にまで高めましたそして、その背後には「ケガレ」と「キヨメ」の歴史が横たわっていたのです。

いま、能も華道も茶道も日本を代表する文化です。

それらの源流である猿楽や立華や茶の湯は、なぜ中世という時代に、姿をあらわしたのでしょうか。中島氏は、次のように述べます。

「中世という時代は、それ以前の時代よりも死が濃密にあった。なによりも武家の台頭はそのことを物語る。そして武家こそが、立華・猿楽・茶の湯の庇護者として振る舞った。立華・猿楽・茶の湯に共通しているのは、死と再生をテーマにする芸能であり、それを象徴するものとして花があることだ。花とは種子植物の生殖器官で、その花が咲くことで生命がつぎの時代へと託されることになる。本能的にそのことを察知したわが祖たちは、美や生命の象徴として花をながめ愛でてきた」

さて、「花戦さ」では、茶道の千利休、華道の池坊専好の2人が意気投合して、交流を深めていきます。まさに「達人が達人を知る」という感じで、交流を通して2人が互いに学び合い、自らの道に活かしていく場面が興味深かったです。わたしは2人の交流から、柔道の木村政彦、空手の大山倍達の交流を連想しました。ブログ『木村政彦はなぜ力道山を殺さなかったのか』やブログ『大山倍達正伝』で紹介した本の中には、「柔道の鬼」と「空手バカ一代」が切磋琢磨して自身の技を磨いていく様子が詳しく描かれていました。茶道と華道は「芸道」、柔道と空手道は「武道」と呼ばれますが、いずれも「道」であることは同じです。1つの道を極めるには、他の道に学ぶということも必要なのかもしれません。ドラッカーが重視した「ベンチマーキング」というマネジメント手法にも通じる世界ですね。

「武」といえば、「花戦さ」の序盤には中井貴一扮する織田信長が登場し、家来である石田光成や前田利家や豊臣秀吉らに向かって、「武人たる者、茶と花を知るべし。人の心を大事にせよ」と喝破します。まさにハートフル・マネジメントの真髄であると思いました。この信長の一言が、映画の終盤で「天下人」となった秀吉の心によみがえるシーンはなかなか感動的でした。

秀吉は利休の心を理解することができず、最後は切腹を命じます。 このあたりは、ブログ「利休にたずねよ」で紹介した市川海老蔵が利休を演じた映画でも大きく焦点が当てられていました。

「花戦さ」の中には、茶室の中で利休と対峙する秀吉が「ああ、狭苦しいのお」と言って、ゴロンと横になるシーンがあります。それを見た利休は、「立って半畳、寝て一畳とは本当でございますな」と言うのでした。秀吉は「なぜ茶室が狭いのか」が理解できなかったのです。

『茶をたのしむ』にも書きましたが、茶室は狭い空間をつくり出すところに、その美学がありました。室内装飾の簡素化と、その空間を縮小しようとしたことから、「わび」や「さび」といった茶の新世界が出現したのです。コロンブスは広い海の彼方に新大陸を発見しましたが、茶文化のコロンブスであった村田珠光は、逆に書院座敷を四畳半に区切り、その空間を屏風で狭く囲った瞬間、新しい別の宇宙を発見したのです。

そして、より簡素化された草庵茶室を完成させた千利休は、四畳半茶室にさらなる「縮み」のベクトルを導入しました。三畳、二畳、ついには一畳台目という極小空間に至り、それを利休は理想の茶室としたのです。

利休によって、茶はさまざまな心的情報を飲む者に与えるということを日本人の前に示してきました。まず、茶室で茶を飲むと人は「平等」になります。

そもそも茶室の中における主人と客人との関係は、主従関係を離れた対等の関係でした。そこでは、身分の差を超えて、あくまで個人対個人の関係だったのです。近代民主主義の時代ならともかく、身分制と主従関係を基本として構成されている前近代社会の中にあって、このような人間関係が茶室の中で実現したことは奇跡的でさえありました。そして、この奇跡の空間において、「一期一会」という究極の「もてなし」の精神が生まれ、育まれていったのです。

「もてなし」という言葉は、「花戦さ」にも登場しました。秀吉に頑なに詫びを入れぬ利休に対し、専好が「上様に詫びを入れられればいいではないですか。これも『もてなし』だと思って、包み込むように詫びを入れればいいではないですか」と言います。専好は、初めて利休の点てた茶を飲んだとき、何か大きな温かいものに包み込まれるような心境になったというのでした。その言葉を聞いた利休は「もてなしか。わたしは、いつの間にか大事なことを忘れていたのかもしれないな」とつぶやいたのが印象的でした。

「茶聖」とまで呼ばれた利休ですが、名声を得るにつれて、茶道の根幹にある「もてなし」の精神を忘れてしまったのでしょうか。秀吉に対する利休の態度は礼儀正しさを失うことはありませんでしたが、それが行き過ぎて「慇懃無礼」という表現がふさわしかったように思います。

そんな利休の態度は、もともとコンプレックスの塊であった秀吉の劣等感を刺激したことは明らかです。本当は、利休はもっと秀吉の存在そのものを包み込むような茶を点てれば良かったのです。そして、それには秀吉に対する慈しみの心を持つ必要がありました。

「もてなし」とは何か?

『決定版 おもてなし入門』(実業之日本社)にも書いたように、「もてなし」は「礼」の精神を形にしたものです。「礼」とは「人間尊重」です。

しかし、「慇懃無礼」という言葉があるくらい、「礼」というものはどうしても形式主義に流れがちです。また、その結果、心のこもっていない挨拶、お辞儀、笑顔も生れてしまいます。「礼」が形式主義に流れるのを防ぐために、孔子は音楽を持ち出して「礼楽」というものを唱えましたが、わたしたちが日常生活や日常業務の中で、いつもいつも楽器を演奏したり歌ったりするわけにもいきません。ならば、どうすればいいでしょうか。わたしは、「慈」という言葉を「礼」と組み合わせてはみてはどうかと思い立ちました。

「慈礼」という新しいコンセプトを提唱

「慈」とは何か。それは、他の生命に対して自他怨親のない平等な気持ちを持つことです。そして「慈」という言葉は、他の言葉と結びつきます。たとえば、「悲」と結びついて「慈悲」となり、「愛」と結びついて「慈愛」となります。さらには、儒教の徳目である「仁」と結んだ「仁慈」というものもあります。わたしは、「慈」と「礼」を結びつけたいと考えました。

すなわち、「慈礼」という新コンセプトを提唱したのです。

逆に「慈礼」つまり「慈しみに基づく人間尊重の心」があれば、心のこもった挨拶、お辞儀、笑顔、そして「もてなし」の提供が可能となります。詳しくは、拙著『慈を求めて』(三五館)をお読み下さい。

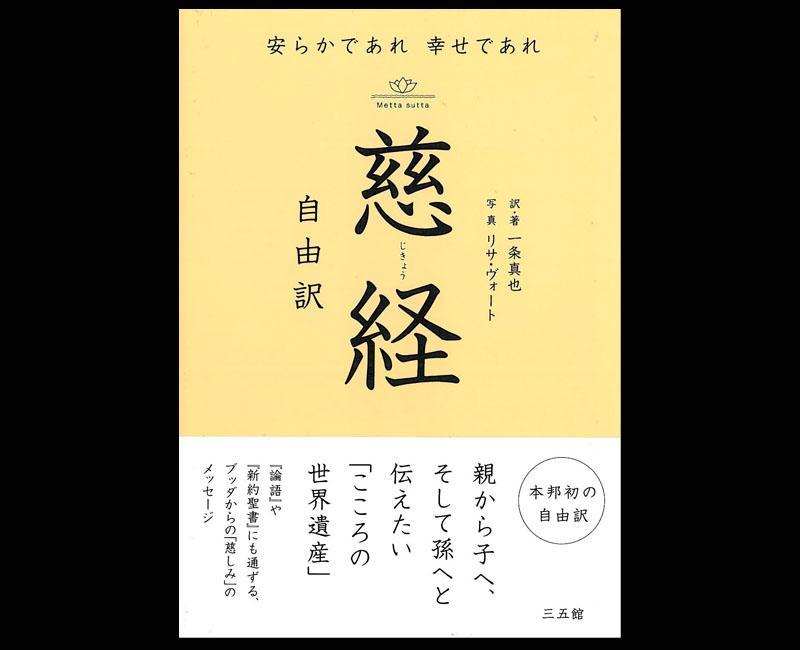

『慈経 自由訳』(三五館)

仏教における「慈」の心は人間のみならず、あらゆる生きとし生けるものへと注がれます。もちろん、花にも注がれます。「花戦さ」の中で、専好は「きちんとしようとすると、花を生けるのを楽しむことができんのです」と利休に泣きながら訴えるシーンがありましたが、これも立場の高い者の前で礼を失することを怖れるあまり、形式主義としての「礼」にとらわれてしまって、「慈」の心を忘れてしまうということでしょう。この映画を観て、わたしは茶道も華道も、「慈礼」の追求にほかならないと思いました。

「花戦さ」のメインテーマは「花」です。わたしは花が大好きなので、花を生けるシーンだけでも楽しめました。わたしの人生には、つねに花の存在があります。それは、ガーデニングという趣味だけではなく、仕事においてもそうです。わたしの本業は冠婚葬祭業ですが、とにかく花と縁が深い仕事です。結婚披露宴でも葬儀でも、日常生活では目にしないような多くの花を飾ります。そこには、まさに非日常の世界が出現します。わが社の関連会社の中には生花業の会社もあります。

花を深く愛するわたしですが、いつも思うことがあります。それは、花はこの世のものにしては美しすぎるということです。臨死体験をした人がよく、死にかけたとき、「お花畑」を見たと報告しています。きっと、花とはもともと天国のものなのでしょう。天上に属する花の一部がこの地上にも表れているのだと思います。そうでないと、ただならぬ花の美はとても理解できません。結婚式やお葬式の会場にたくさんの花を飾るのも、式場を天国に見立てるためなのですね。ですから、結婚式でもお葬式でも、できるだけ多くの花を飾りましょう! 花によって、そこには天国の波動が満ちるのですから。

日本は農業国です。古代、日本は葦の国でした。

稲の種子を持った民族が、葦の生える国を求めて大陸から移ってきたとされています。葦は古代の日本人の生活に大きな影響を与えました。さらには、この世に最初に生まれたものが葦であるとさえ考え、それを『古事記』に記しています。その葦の花は、神々を呼ぶ神具としての御幣(みてぐら)になりました。また、薄原をひらいて耕作してきた畑作の地域では、薄の花を御幣としました。葦の花や薄の花は、収穫祭のころに空に飛び立ちます。以後、大地は枯死する冬を迎えます。

枯死していた大地を復活させるのは、桜の花をはじめとした春の花々です。古代の日本人は、花の活霊が大地の復活をうながすと信じていました。この農業国を支配する王は、花の活霊を妻とし、大地の復活を祝福し、秋の実りを祈願する祭礼の司祭となりました。この国の王は、何よりも花祭という「まつりごと」を司ることに任務がありました。政治を「まつりごと」というのは、その歴史から来ています。

それはともかく、花は活霊、すなわち「いのち」そのものなのです。だから、病人には花を贈るのです。「いのち」を贈って、早く元気になってほしいというメッセージなのです。そして、「産霊(むすび)」という言葉がありますが、これは2つの「いのち」が合体を果して新しい「いのち」を生み出すこと、つまり結婚を示します。これから子どもという実りを授かるであろう新郎新婦は、かくして「花」に見立てられ、「花婿」「花嫁」と呼ばれるわけです。彼らは人間界の「花」になったのです。

「いのち」のシンボルである花は、「平和」のシンボルでもあります。

歴史をふりかえると、世界各地で花の文化が栄えた時代は、いずれも平和な時代でした。平和であったからこそ、人々は悠々と花に親しみ遊ぶことができたのです。たとえば、「パックス・ロマーナ」と呼ばれたローマ帝国の黄金時代には薔薇の花が作られ、「パックス・トクガワーナ」とも呼ばれる日本の江戸時代にも、さまざまな花作りが驚くべき発達を見ました。江戸時代には椿や菊をはじめ、桜・梅・つつじ・万年青・橘・蘭・朝顔・牡丹・福寿草・花菖蒲などが作られ、朝顔などは千種類以上の名品が作られていたといいます。「そめいよしの」も、江戸の染井の植木屋で創り出されました。このように、花は平和の産物なのです。

「サンデー毎日」2017年3月26日号

じつは、わたしは現実の平和に花を活用できないかと考えています。 わたしは、かつて大学の客員教授として中国や韓国の学生を相手に「礼」についての講義をしたのですが、「礼」とは究極の平和思想です。ですから、わたしは日本を含めた三国の平和を強く願っています。しかし、靖国問題や領土問題をはじめとして、三国間の理解、そして平和は難しいものがあります。ところが、あるとき、梅が三国の平和のシンボルであることを発見したのです。日本では桜、韓国ではむくげ、中国では牡丹が国花ですが、三国共通に尊ばれる花こそ梅なのです。

梅は寒い冬の日にいち早く香りの高い清楚な花を咲かせます。それはまさに気高い人間の象徴なのです。日本人も中国人も韓国人も、いたずらにいがみ合わず、偏見を持たず、梅のように気高い人間を目指すべきです。

「花戦さ」では、梅の花が重要な役割を果たしました。利休が死の直前に最後にこの世で見た花が梅であり、それは専好が生けた花だったのです。利休の四十九日にも、専好は梅で故人の霊を慰めました。

「花戦さ」には、専好が死者のために花を立て、花を生けるシーンがたくさん登場します。「花は魂のごちそう」とは、拙著『花をたのしむ』の帯のキャッチコピーですが、花こそは生者と死者をつなぐメディアなのでしょう。

最近、『日本人は死んだらどこへ行くのか』鎌田東二著(PHP新書)という本を読んだのですが、「我々は死者の委託を受けて生きている」として、宗教哲学者である著者の鎌田氏は以下のように述べています。

「我々は先祖の委託を受けて、あるいは死者の委託を受けて生きている。この世に生きるとは、『死者の思い』をどこかで受けとめることです。我々は生きているけれど、半分は死者の思いと重なっているのです。死者の思いとこの世を生きる我々の思いが重なりあい、二重構造のような形で生きていると思うのです」

『唯葬論ーーなぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

鎌田氏の考えには、まったく同感です。この考えこそ、わたしに『唯葬論――なぜ人間は死者を想うのか』を書かせた原動力であったように思います。

すべての人間は、死者とともに生きています。日本には祖霊崇拝のような「死者との共生」という強い文化的伝統がありますが、どんな民族にも「死者との共生」や「死者との共闘」という意識が根底にあり、それが基底となってさまざまな文明や文化を生み出してきたのです。約7万年前にネアンデルタール人が死者に花を手向けて以来、花はずっと生者と死者の魂をつなぐメディアであり続けています。ということで、冠婚葬祭業、特に葬祭業に関わる人々には、ぜひ、「花戦さ」を観ていただきたいと思います。