No.0328

シネスイッチ銀座で「あなたの旅立ち、綴ります」を観ました。年齢もキャリアも全く異なる、二人の出会いがもたらした破天荒なエンディング(終活)の物語です。実力派女優たちの熱演が素晴らしかったです。

ヤフー映画の「解説」には以下のように書かれています。

「終活を決意した年老いた女性と、キャリアに悩む若い女性記者の交流を描いたドラマ。世代を超えた友情を育む女性たちを、『愛と追憶の日々』などのシャーリー・マクレーンと『親愛なるきみへ』などアマンダ・セイフライドが演じる。『6デイズ/7ナイツ』などのアン・ヘッシュをはじめ、トーマス・サドスキー、フィリップ・ベイカー・ホールらが共演。『U3D』などのマーク・ペリントンがメガホンを取った」

また、ヤフー映画の「あらすじ」には以下のように書かれています。

「何不自由ない生活の中で孤独と死に不安を抱くハリエット(シャーリー・マクレーン)は、生きているうちに自分の訃報記事を用意しようと考える。地元新聞社の訃報記事担当者のアン(アマンダ・セイフライド)に執筆を依頼するが、これまで自分中心だったハリエットをよく言う人はいなかった。理想とはほど遠い内容の原稿を読んだハリエットは、最高の訃報記事のため自分を変えようと行動を起こす」

主人公の老婦人ハリエット(シャーリー・マクレーン)はビジネスの成功で財を成しましたが、利己的で周りに嫌われようがお構いなしの何不自由ない生活を送っていました。そんな彼女も80代となり、孤独と死への不安を感じていました。ある日、自分の納得のいく最期を飾る記事を書かせようと思い立ったハリエットは、地元新聞社の訃報記事担当記者・アン(アマンダ・セイフライド)を指名します。

新聞の訃報記事といえば、ブログ「おくやみ記事」で紹介した「西日本新聞」北九州版での画期的な試みを連想しました。すなわち、亡くなられた方の記事(訃報記事)を掲載する「おくやみのページ」のことです。「無縁社会」を乗り越えるために、きわめて意義のある試みであると思います。

サンレーグループは、特に北九州、沖縄、北陸で重点的に冠婚葬祭事業を展開しています。これまで沖縄の「琉球新報」および「沖縄タイムス」、北陸の「北國新聞」では訃報記事が掲載されており、それを読んだ方々が通夜や葬儀に参列するという習慣がありました。それによって地縁が強化されます。全国でも最も高齢化が進んでいるといわれる北九州市において、新聞に訃報記事が掲載されるというのは非常に意義のあることだと思います。

最近、訃報を関係者に知らせず、近親者のみで葬儀をあげる方が多くなってきました。「葬儀に来てくれそうな人たちが、みんなあの世に逝ってしまった」「長い間、闘病してきたので、さらに家族に迷惑はかけたくない」、だから「ひっそりとした葬式を行いたい」、こうした話しを聞くたびに、本音の部分はどうなのかと思ってしまいます。お世話になった方々、親しく交際してきた方々に見送られたいというのが、本当の気持ちなのではないでしょうか。その本当の気持ちを押し殺して、生前の故人が気をつかったというケースが多いのではないでしょうか。

本当は、お世話になった方々にお礼を言いたいのではないでしょうか。短い時間ではありますが、自分のことを思い出してもらい、ともに過ごした時間を共有したいのではないでしょうか。このことは、会葬に訪れる方々にとっても同様です。また、「会葬の方々にも迷惑をかけたくないから」という声も聞きます。しかし、「縁」や「絆」というものは、本来お互いに迷惑をかけ合うものなのです。そもそも、縁ある方の葬儀に参列することは迷惑でも何でもありません。それは、古代から続いてきた人間として当然の行為です。

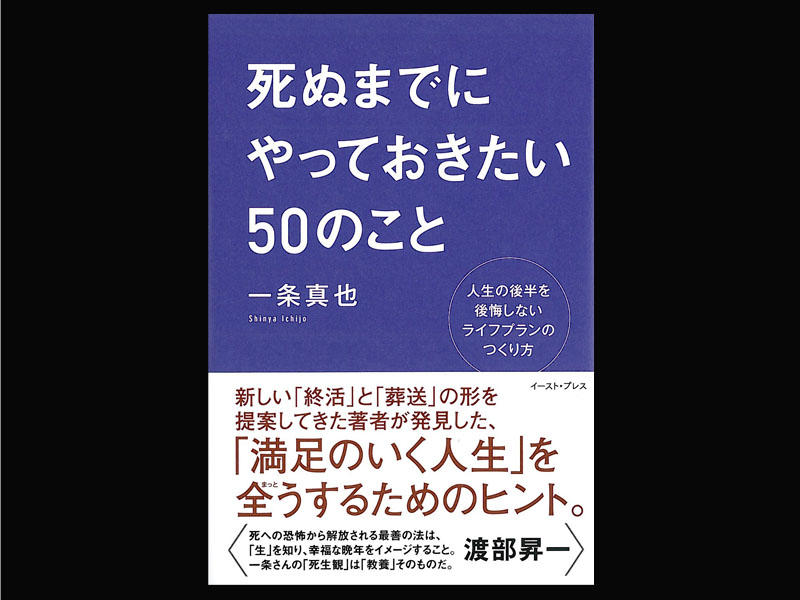

『死ぬまでにやっておきたい50のこと』(イースト・プレス)

さて、これまで自分中心だったハリエットをよく言う人はいませんでした。理想とはほど遠い内容の原稿を読んだハリエットは、最高の訃報記事のため自分を変えようと行動を起こします。このあたりのくだりは拙著『死ぬまでにやっておきたい50のこと』(イースト・プレス)の内容を思い出しました。自らの人生を修める「修活」を続けるうちに、ハリエットには「死ぬ覚悟」ようなものが沸々と芽生えてきます。

現在の日本は、未知の超高齢社会に突入しています。それは、そのまま多死社会でもあります。日本の歴史の中で、今ほど「死ぬ覚悟」が求められる時代はありません。高齢者の中には「死ぬのが怖い」という人がいますが、死への不安を抱えて生きることこそ一番の不幸ではないでしょうか。まさに死生観は究極の教養であると考えます。

死の不安を解消するには、自分自身の葬儀について具体的に思い描くのが一番いいでしょう。親戚や友人のうち誰が参列してくれるのか。そのとき参列者は自分のことをどう語るのか。理想の葬儀を思い描けば、いま生きているときにすべきことが分かります。参列してほしい人とは日頃から連絡を取り合い、付き合いのある人には感謝する習慣を付けたいものです。生まれれば死ぬのが人生です。そして、死は人生の総決算です。自身の葬儀の想像とは、死を直視して覚悟すること。覚悟してしまえば、生きている実感が湧いてきて、心も豊かになります。葬儀は故人の「人となり」を確認すると同時に、そのことに気づく場になりえます。

葬儀は旅立つ側から考えれば、最高の自己実現の場であり、最大の自己表現の場であると思います。「あなたの旅立ち、綴ります」では、ハリエットが自身の葬儀について細かい指示を残していたことが印象的でした。わたしは、「あなたの旅立ち、綴ります」には主演女優であるシャーリー・マクレーンの思想が反映されているように思いました。それは、ずばり、「問われるべきは『死』ではなく『葬』である」という思想です。

1934年生まれのシャーリー・マクレーンの映画デビューは1955年のアルフレッド・ヒッチコック作品「ハリーの災難」で、コケティッシュな魅力で人気を博しました。1983年には「愛と追憶の日々」でアカデミー主演女優賞を受賞。ヴェネツィア国際映画祭とベルリン国際映画祭でもそれぞれ2回、女優賞を受賞しています。

しかし、シャーリー・マクレーンが大きく注目されたのは、なんといっても1983年に著書『アウト・オン・ア・リム』を出版したことでした。臨死体験や死後の世界について詳しく述べたこの本は世界的ベストセラーとなり、彼女は精神世界ブームを巻き起こした「ニューエイジの旗手」としてもてはやされました。その後も、彼女は近代神智学の影響が濃い心霊治療家エドガー・ケイシーの思想や、仏教思想を初めとする東洋文化、霊や宇宙人と交信するというチャネリングなど、ニューエイジを構成する思想に傾倒し広く紹介しました。

『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)

「愛と追憶の日々」でアカデミー主演女優賞を獲得し、『アウト・オン・ア・リム』で世界的なベストセラー作家となったシャーリー・マクレーンは、当時50歳前後でした。あれから30年以上の時間が経過し、彼女は83歳となりました。そして、「あなたの旅立ち、綴ります」に主演したわけですが、この映画には「問われるべきは『死』ではなく『葬』である」というメッセージが込められていました。それはまさに、拙著『唯葬論―なぜ人間は死者を想うのか』(三五館)の帯のコピーとして記されたメッセージでした。確固たる死生観を持った彼女のまなざしは、もはや「死」や「死後」などではなく、人生の総決算としての「葬」に向けられていたのです。

ちなみに、この映画の原題は"THE LAST WORD"といいます。最初は「遺言」のことかなと思いましたが、映画を観て「弔辞」という意味なのだと悟りました。そう、ハリエットの葬儀でアンが述べた弔辞は参列者の胸を打つ感動的なものだったのです。きっと、「自分の葬儀では、あんな弔辞を述べてほしい」と思った人は多いのではないでしょうか。