No.346

日本映画「友罪」を観ました。あの神戸連続児童殺傷事件をテーマにした慟哭の人間ドラマです。「心を許した友は、あの少年Aだった。」という言葉が、映画のキャッチコピーです。

ヤフー映画「友罪」の「解説」には、以下のように書かれています。

「『天使のナイフ』『Aではない君と』などで知られる作家・薬丸岳のミステリー小説を、『ヘヴンズ ストーリー』などの瀬々敬久監督が映画化。凶悪事件を起こした元少年犯と思われる男と、その過去に疑念を抱く同僚の友情と葛藤を描く。『人間失格』などの生田斗真と、生田とは『土竜の唄 香港狂騒曲』などで共演し瀬々監督とは『64―ロクヨン―』で組んだ瑛太が2人の男を体現する」

また、ヤフー映画「友罪」の「あらすじ」には、以下のように書かれています。

「ジャーナリストを目指していたが挫折し、生活のため町工場で働くことになった益田(生田斗真)は、同時期に働き始めた鈴木(瑛太)という男と出会う。鈴木は周囲と交流せず、過去を語ろうとしなかったが、同い年の二人は次第に打ち解け友情を育んでいく。しかしあるきっかけから、益田は鈴木が17年前に世間を騒然とさせた連続児童殺傷事件の犯人ではないかと考え......」

この映画、とにかく暗いです。「神戸連続児童殺傷事件」は「日立連続児童殺傷事件」に変えられていますが、事件の内容はほぼ同じです。この事件の犯人の「いま」をめぐる物語ではあるのですが、それ以外にさまざまな人間ドラマがサイドストーリーとして展開されます。ネタバレになるので詳しくは書けませんが、「葬式ごっこ」のいじめによる中学生の自殺まで出てきて、心が痛みました。ブログ「葬式ごっこを許すな!」にも書いたように、このような最低の愚行を許してはなりません。「葬式」そのものは最も人間的な行為ですが、「葬式ごっこ」は最も非人間的な行為なのです。

「葬式ごっこ」といえば、この映画には葬式そのものは登場しませんでしたが、そのかわりに結婚式、それも神前結婚式の場面が出てきました。つまり、「祝い」の場面です。これが暗く陰惨な映画の中で清涼剤のような存在となっていました。「祝い」という行為には、ものすごい力があります。「祝」に似た字に「呪」がありますが、どちらも「兄」とつきます。漢字学の第一人者だった白川静によれば、「呪」も「祝」も神職者に関わる字であり、「まじない」の意味を持ちます。「呪い」も「祝い」ももともと言葉が「告(の)る」つまり「言葉を使う」という意味であり、心の負のエネルギーが「呪い」であり、心の正のエネルギーが「祝い」ということです。ネガティブな「呪い」を解く最高の方法とは、冠婚葬祭に代表されるポジティブな「祝い」を行うことです。「友罪」という映画そのものは「呪い」の波動に満ちた内容でしたが、結婚式という「祝い」のシーンによって少し救われた思いがしました。

それにしても、瑛太の演技は狂気を帯びていて、素晴らしかったです。河瀬直美監督の「光」(2017年)での演技を連想しました。「友罪」で瑛太演じる鈴木はいろんな人物から理不尽な暴力を受けるのですが、けっしてやり返しません。実際の瑛太は飲み会の席で挑発してきた某ジャニタレをボコボコにしたそうですが、この映画では同じジャニーズ事務所の生田斗真に殴られっぱなしになっていました。

この映画を観ながら、わたしは一条真也の映画館「怒り」で紹介した日本映画を連想しました。現場に「怒」という血文字が残った未解決殺人事件から1年後の千葉、東京、沖縄を舞台に3つのストーリーが紡がれる群像劇です。前歴不詳の3人の男と出会った人々がその正体をめぐり、疑念と信頼のはざまで揺れる様子を描いています。その中で、「松山ケンイチと宮崎あおいのエピソードみたいなオチかな?」と思っていたのですが、実際は違いました。「友罪」のオチはガチでした。

「友罪」の脇役陣の中では、佐藤浩市の存在感が光りました。そういえば、瀬々監督の代表作「64―ロクヨン―」には佐藤浩市に、それから瑛太も出演していましたね。2人とも日本映画界を代表する名優だけあって、素晴らしい演技でした。

「64―ロクヨン―」は、わずか7日間で終わった昭和64年に発生し、迷宮入りとなった少女誘拐殺人事件の物語です。この事件は「ロクヨン(64)」と呼ばれることになります。平成14年12月。県警で、かつて刑事部の刑事として「ロクヨン」の捜査にも加わっていた三上義信(佐藤浩市)は、警務部秘書課広報室広報官のポストにありました。時効が1年後に迫った「ロクヨン」担当捜査員を激励するため、警察庁長官が視察に訪れるという話が持ち上がります。人間の心理の闇に迫る見事な犯罪映画でした。

また、「友罪」には富田靖子も出演しています。

わたしはずいぶん年齢を重ねた彼女の顔をスクリーンで見ながら、1989年に日本大学創立100周年記念作品として作られた日本映画「マイフェニックス」に彼女が主演していたことを思い出しました。いま悪質タックルで話題の日大アメフトチームのフェニックスを舞台にした青春映画ですが、当時わたしが勤務していた東急エージェンシーが東宝をタッグを組んだ作品です。全国大学王者通算17回と監督通算勝利数401勝という歴代1位の戦績を誇る篠竹幹夫監督は菅原文太が演じていました。東急エージェンシーに籍を置きながら「日大経済人カレッジ」などの仕事をしていたわたしは映画製作の現場にも何度も足を運びました。完成披露パーティーでは、篠竹監督のお世話をした記憶があります。当時人気絶頂だった富田靖子にも何度も会いました。そういえば、「マイフェニックス」のキャッチコピーは「男の人ってバカみたい...だけどドッキ!」でしたね。(笑)

不謹慎な話かもしれませんが、このたびの悪質タックル事件の加害者と被害者の2人の関係を描いた映画が作られたら、とても考えさせられるヒューマンドラマになるような気がします。

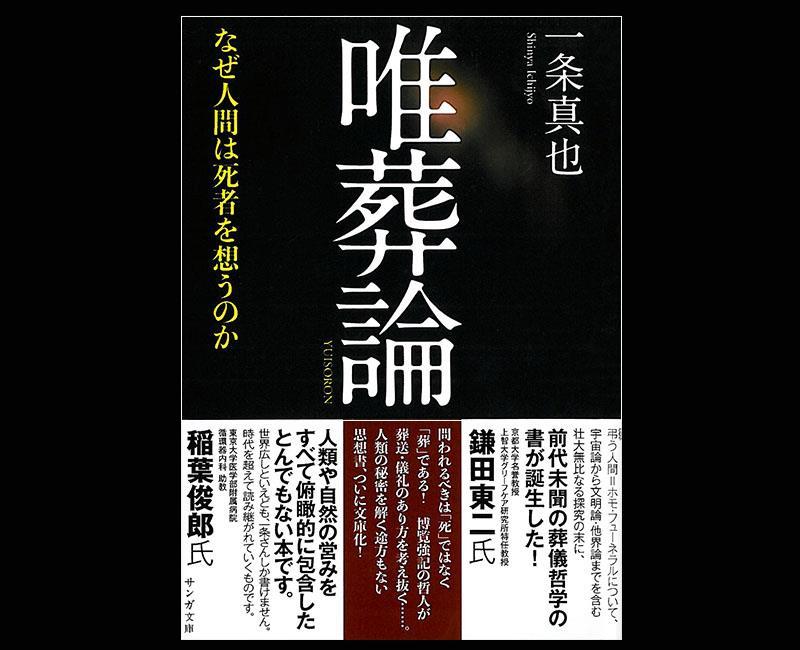

『唯葬論』(サンガ文庫)

話題が逸れました。「友罪」の益田も鈴木も、ともに死者への消えることのない大きな罪悪感を抱いています。彼らの「罪」は、いくら遺族に謝罪しても消えることはありません。一般に、殺人事件や死亡事故などを犯すと、犯人や加害者の家族の人生もメチャクチャになります。「友罪」の中にも、家族を解散して、息子が犯した過ちの償いを続ける父親が登場します。彼が遺族の前で土下座して何度も頭を下げる場面は観ていてこちらが辛くなります。しかし、「友罪」のラストシーンを見て気づいたことがあります。犯人や加害者は遺族という「生者」ではなく、被害者という「死者」にこそ向き合わなければならないということを。もちろん、現実には遺族への賠償問題などがありますが、それよりも自分がその命を絶った相手に対して耳を傾け、死者の声を聴くという行為が最も大切なのではないでしょうか。拙著『唯葬論』(サンガ文庫)でも繰り返し述べたように、どこまでいっても、人間とは死者を想う存在なのだと思います。