No.403

シネスイッチ銀座でゴダールの最新作である「イメージの本」を観ました。観たこともないような奇妙な映画でした。

ヤフー映画の「解説」には、こう書かれています。

「ヌーヴェルヴァーグの巨匠として知られるジャン=リュック・ゴダールの異色作。数々の絵画、映画、文章、音楽をコラージュした映像でつづる5章で構成された物語に、現代にはびこる暴力、戦争、不和への思いを込める。第71回カンヌ国際映画祭でスペシャル・パルムドールに輝いた」

ヤフー映画の「あらすじ」には、なんと「(準備中)」とだけ書かれ、あとは空白です。これはヤフー映画の中でも前代未聞と言えます。実際、この映画にはストーリーはありません。ただ、さまざまな絵画、映画、文章、音楽がコラージュされているだけです。それも登場した映画のワンシーンに見入っていると、2~3秒で唐突に終わってしまうのです。それが90分近くにわたって延々と続くので、観ていて落ち着かず、なんだか不安な気分にさえなってきます。

監督は、ジャン=リュック・ゴダール。言わずと知れた世界映画史に燦然と輝く巨匠です。1930年12月3日パリ生まれなので、2018年12月3日に88歳の誕生日を迎えました。フランス・スイスの映画監督であり、編集技師、映画プロデューサー、映画批評家、撮影監督、俳優でもあります。ソルボンヌ大学中退で、「ヌーヴェルヴァーグの旗手」と呼ばれました。代表作は「勝手にしやがれ」(1960年)、「気狂いピエロ」(1965年)などです。

ゴダールといえば、彼の映画は政治色が強いことで有名です。1967年8月には、ゴダールはアメリカ映画が世界を席巻し君臨することを強く批判すると同時に、自らの商業映画との決別宣言文を発表しました。

Wikipedia「ジャン=リュック・ゴダール」の「人と作品」の「中期:商業映画との絶縁・政治の時代」には、以下のように書かれています。

「パリ五月革命の予言もしくは先取りであるなどと言われる、『中国女』(1967年)において既に政治的な表現の傾向が顕著になっていたが、ゴダールを本当の『政治の時代』へと踏み入らせる直接のきっかけとなったのは1968年の第21回カンヌ国際映画祭における『カンヌ国際映画祭粉砕事件』だった。本映画祭開催9日目の5月19日、会場の宮殿にジャン=リュック・ゴダールが現れ、コンペティション部門に出品されていたカルロス・サウラの作品上映を中止させようとした」

続けて、Wikipediaには、こう書かれています。

「ヌーヴェルヴァーグ運動の中心的人物だったゴダールとフランソワ・トリュフォーはフランスで行われていた学生と労働者のストライキ運動に連帯し、警察の弾圧、政府、映画業界のあり方への抗議表明としてカンヌ映画祭中止を呼びかけ、クロード・ルルーシュ、クロード・ベリ、ジャン=ピエール・レオ、ジャン=ガブリエル・アルビコッコらと会場に乗り込んだ。審査員のモニカ・ヴィッティ、テレンス・ヤング、ロマン・ポランスキー、ルイ・マルもこれを支持して審査を放棄し、上映と審査の中止を求めた。コンペティションに出品していたチェコスロヴァキアの監督ミロシュ・フォルマンも出品の取りやめを表明した。その結果、この年のカンヌ映画祭は中止になった」

続けて、Wikipediaには、こう書かれています。

「 しかし、この事件をきっかけとしてゴダールの周囲や各々の政治的な立場・主張に亀裂が入り、作家同士が蜜月関係にあったヌーヴェルヴァーグ時代も事実上の終わりを告げるに至った。プライベートにおいても女優アンナ・カリーナと1965年に破局が決定的になり、『中国女』への出演を機に1967年にアンヌ・ヴィアゼムスキーがゴダールの新たなるパートナーとなった。この後『ウイークエンド』(1967年)を最後に商業映画との決別を宣言し『勝手に逃げろ/人生』(1979年)で商業映画に復帰するまで、政治的メッセージ発信の媒体としての作品制作を行うようになる。

本作「イメージの本」はおびただしい数の映画作品の断片が登場します。中にはフェリーニの「道」、コクトーの「美女と野獣」、ブラウニングの「フリークス」といった有名作品も出てきますが、そのほとんどは知らない作品でした。戦争や革命を描いた作品が多かったですが、後半はアメリカのイラク攻撃への批判を込めたのか、アラブの人々が登場する映画が多かったです。ゴダールには「ゴダールの映画史」という途方もない作品がありますが、ちょっとこの「ゴダールの映画史」に似ていました。Wikipedia「ジャン=リュック・ゴダール」の「人と作品」の「後期2:『映画史』の時代」には、「『映画史』は1989年に第1章と第2章が発表され、1998年に第4章の完成をもって完結する『映画史』的なものが中心となるのが、「『映画史』の時代」である。ここにおいて『分断と再構築』の構造は更に深化を遂げ、映像、声(台詞)、テキスト、そして音楽がそれぞれのレベルで分断され、1つのシーン(作品)として再構築される」と書かれています。まさに、「イメージの本」も「分断と再構築」の映画でした。

続いて、Wikipediaには、こうも書かれています。

「ビデオ作品として制作された『映画史』は、一般的な意味における映画史に関するカタログ的な解説ではない。何の修飾詞も付けず『映画史』と題されてはいるが、ここで参照され言及される作品は極めて限定されたものに過ぎない。その構成要素は、1950年代までのハリウッド、ヌーヴェルヴァーグを中心としたフランス、イタリアのネオ・レアリスモ、ドイツ表現主義およびロシア・アヴァンギャルド等、その他ヨーロッパ諸国の作品が圧倒的多数を占めており、非欧米では日本から4人の作家(溝口健二、小津安二郎、大島渚、勅使河原宏)とインドのサタジット・レイ、イランのアッバス・キアロスタミ、ブラジルのグラウベル・ローシャ、台湾の侯孝賢が参照されるのが目立つ程度であり、大方の非欧米圏はあっさりと無視されている。時代的にも著しい偏りが見られ、1970年代以降で取り上げられているのは殆どが自分の作品だけであり、大半が1950年代までの『古き良き映画』である」

『儀式論』(弘文堂)

さて、「イメージの本」を観て、改めて痛感することは映画が「総合芸術」であるということです。アカデミー賞の各賞の多さをみてもよくわかるように、監督、脚本、撮影、演出、衣装、音楽、そして演技といった、あらゆる芸術ジャンルの結晶だからです。少し前に読んだ本の中に「総合芸術と呼ばれるジャンルは、映画、演劇、茶道の3つである」と書かれていて、納得しました。わたしは『儀式論』(弘文堂)の章立てで「芸術と儀式」という一章を設け、そこで演劇と茶道について言及しました。演劇とはもともと古代の祭式つまり宗教儀式から派生したものですし、茶道は儀式を芸術にまで高めました。では、映画と儀式は関係あるのでしょうか。わたしは、オープニング・ロゴとして登場する映画会社のクレジットや最後のエンドロールがまさに儀式であることに気づきました。映画を観ることは非日常の時間に突入することですが、オープニング・ロゴはその「開始」を、エンドロールはその「終了」を告げる儀式ではないでしょうか。

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

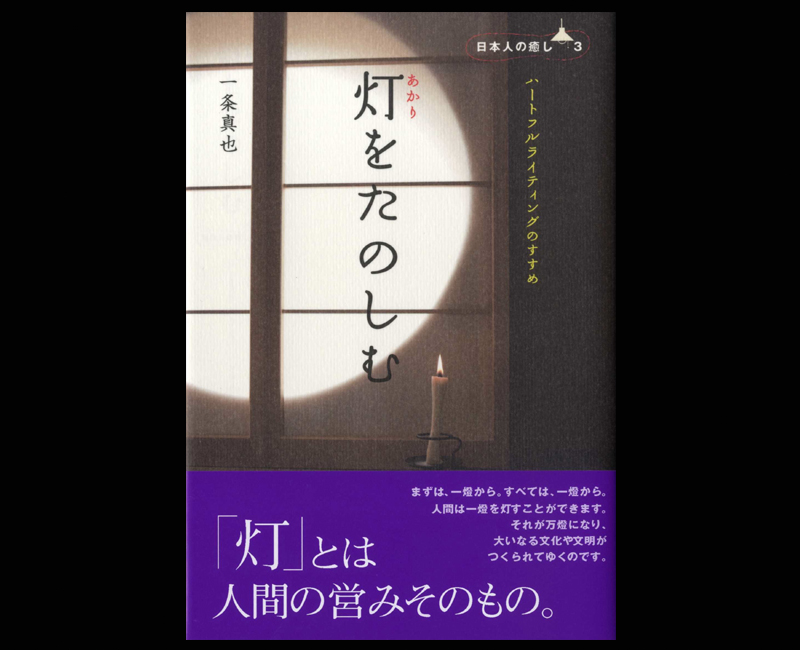

宗教儀式は洞窟の中で生まれたという説がありますが、洞窟も映画館も暗闇の世界です。暗闇の世界の中に入っていくためにはオープニング・ロゴという儀式、そして暗闇から出て現実世界に戻るにはエンドロールという儀式が必要とされるのかもしれません。そのあたりは『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)の「まえがき」に書きました。わたしは、映画の原点とは洞窟の中で焚かれた火が揺れて、それが影絵や幻燈のように壁面に映り、人間の想像力を刺激したことではないかと思っています。洞窟内の灯が人間のイメージの始原であるように思えてなりません。さらには揺れる炎が脳を刺激し、哲学や宗教を生んだのではないかという仮説を『灯をたのしむ』(現代書林)に書きました。

『灯をたのしむ』(現代書林)

人間のイメージは無限であり自由であると思いますが、「イメージの本」の場合は絵画、映画、文章、音楽がコラージュされているとはいえ、「政治」というしがらみに縛られていて自由さを感じませんでした。政治的メッセージが鼻につくというか、少なくともわたしの好みの映画ではなかったです。まあ、こういう途方もない異色作を制作できて、日本でも上映できるところにゴダールの大物ぶりを感じましたけど・・・・・・。映画としては、どうしようもなく、つまらなかったです。 シネスイッチ銀座で鑑賞しました

シネスイッチ銀座で鑑賞しました

シネスイッチ銀座のディスプレイ