No.486

東京に来ています。21日、一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会(全互協)の正副会長会議および理事会、一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団の理事会および懇親会に参加しました。夜は、TOHOシネマズシャンテで映画「異端の鳥」のレイトショーを鑑賞。残酷すぎて途中退場者が続出したという問題作です。これでもかというほど人間の心の闇に迫っており、3時間ずっと圧倒され続けました。「とんでもないものを観た!」という思いでいっぱいです。

ヤフー映画の「解説」には、こう書かれています。

「ポーランド出身のイェジー・コシンスキの著書を原作にした、ホロコーストを生き抜いた少年を描く問題作。主人公が理不尽な差別や迫害に立ち向かう。少年を新人のペトル・コラールが演じ、『ニンフォマニアック』シリーズなどのステラン・スカルスガルドや『バッド・ルーテナント/刑事とドラッグとキリスト』などのハーヴェイ・カイテルらが共演」

ヤフー映画の「あらすじ」は、以下の通りです。

「少年(ペトル・コラール)は東欧のとある場所に疎開し、無事にホロコーストから逃れる。だが、疎開先の一人暮らしの叔母が病気で亡くなり、さらに叔母の家が火事で焼け落ちたため一人で旅に出ることになる。孤児になった彼はあちこちで白い目で見られ、異物として周りの人々にむごい扱いを受けながらも懸命に生きようとする」

第2次大戦中、ナチスのホロコーストから逃れるために、東欧の大都会から辺鄙な村にたった1人で疎開した少年には差別と迫害が待ち受けていました。貧しく無知で残忍な村人たちは少年を、異質な存在として容赦なく攻撃するのです。この映画、児童虐待シーンのてんこ盛りです。さらには、大人もバンバン殺されます。ヴェネツィア映画祭で上映された際、残虐すぎて途中退場者が続出し、「ヴェネツィア史上最大の問題作」と言われました。しかし、最後まで見届けた者は、感動のあまり10分間のスタンディングオベーションをしたそうです。わたしも最後まで観ましたが、感動というより、ただひたすら3時間ものあいだ、圧倒されっぱなしでした。久々に、未知の映像体験を味わいました。

1人の少年にこれでもか、これでもか、と襲い掛かる災難。少年以外にも、目玉をくりぬかれる男、生きたままネズミに食われる男、吊るされる男、膣を突き刺される女、凌辱される女・・・・・・目を背けたくような残虐シーンのオンパレードです。「アンダルシアの犬」とか「ウイラード」とか、不快指数の高い映画へのオマージュとも思えるようなグロいシーンが次々から次に登場します。わたしも最初は不快かつ不安な気分になりましたが、だんだん慣れてきて、「映画だから大丈夫!」と思えてきました。そう、映画が「作りごと」であることを確認しながらでないと、精神を平静に保っておれないレベルだったのです。この映像がニュース・フィルムでもドキュメンタリーでもなく、フィクションであることに安堵の念を抱いてしまいます。

原作は、米国に亡命したポーランド出身のユダヤ人作家、イェジー・コシンスキが1965年に発表した代表作「ペインティッド・バード」(初版邦題「異端の鳥」)。ポーランドでは発禁書となり、コシンスキは後に自殺しています。「異端の鳥」とは何か。映画の中で、黒い鳥の群れから1羽を捕らえて、その翼をペンキで白く塗るシーンが登場します。その後、白く塗られた鳥を黒い鳥たちの群れに返すと、返された異端の鳥は他の鳥たちからの集中攻撃を受けて殺されてしまいます。白い鳥を攻撃する黒い鳥の群れは、黒人をリンチする白人たちの姿にも重なります。そう、「異端の鳥」とは、異なる存在を排除せずにはおれない愚かな人間そのものであり、あらゆる差別と迫害のシンボルなのです!

『ハートフル・ソサエティ』(三五館)

異邦人を嫌う感覚をネオフォビアといいますが、「異端の鳥」はネオフォビア映画であると言えます。ネオフォビアの反対が、ホスピタリティです。拙著『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「ホスピタリティが世界を動かす」の章に詳しく書いたように、異邦人や旅人を客人としてもてなす習慣もしくは儀式というものは、社会秩序を保つうえで非常に意義深い伝統的通念でした。これは共同体や家族という集団を通じて形成された義務的性格の強いものであり、社会体制によっては儀礼的な宗教的義務の行為を意味したものもありました。ホスピタリティを具現化する異人歓待の風習は、時代・場所・社会体制のいかんを問わず、あらゆる社会において広く普及していたのです。

異人歓待に付帯する共同体における社会原則が、ホスピタリティという概念を伝統的に育んできました。その結果、ホスピタリティという基本的な社会倫理が異なる共同体もしくは個人の間で生じる摩擦や誤解を緩和する役割を果たした。さらに、外部の異人と一緒に飲食したり宿泊したりすることで異文化にふれ、また情報を得る機会が発生し、ホスピタリティ文化を育成してきたのだと言えるでしょう。「異端の鳥」では、孤児である少年を引き取る者たちも登場します。彼らは最初はホスピタリティを発揮しているように見えるのですが、次第に心の奥に隠れていた暗いものが顔を出してきて、雲行きが怪しくなってくるのでした。

とにかく、叔母の家を出た少年は「悪魔の子」「魔王の息子」「呪われた子」などと呼ばれ、迫害され続けます。その受難ぶりは、かのイエス・キリストも真っ青といった感じですが、年端もいかない少年の肉体と精神がそれに耐え続ける姿は感動的です。現在、いじめ・ハラスメントの被害に遭ったりしている人がこの映画を観れば、不思議な勇気というか、生きる力のようなものが湧いてくるのではないでしょうか。

イエス・キリストはユダヤ人でしたが、「異端の鳥」の少年もユダヤ人です。彼は次第に「ユダヤのガキ」と罵られ、ドイツ人たちから酷い差別と暴力を受けます。それでも、彼は地上最大の地獄であった「ホロコースト」からは逃れました。映画では、大量のユダヤ人を乗せたアウシュビッツに向かう列車が登場しますが、何人ものユダヤ人が列車からの逃亡を図り、ナチス兵によって銃殺されるのでした。その多くの死骸に群がる人々の姿も含めて、「人間」の最も暗い部分を見事に描いていると思いました。

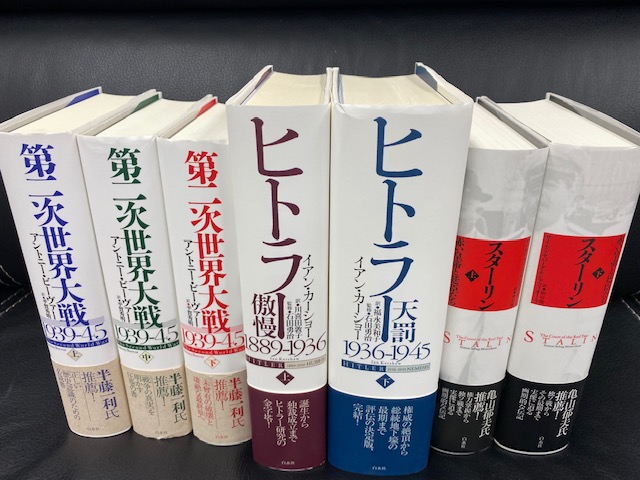

ナチスから逃れた少年は、スターリンの配下にあるソ連軍に拾われます。ナチスの総統だったヒトラーも、赤い皇帝スターリンも、ともに「人間」の暗部を最大限に増幅した稀有な存在であると思います。最近読んだ『リーダーの教養書』(幻冬舎文庫)という本で、一橋大学大学院国際企業戦略研究家(ICS)教授の楠木健氏が、「人間と社会を知るための最高の書」として、 『ヒトラー』上下巻、イアン・カーショー著(白水社)、『スターリン――赤い皇帝と廷臣たち』上下巻、サイモン・セバーグ モンテフィオーリ著(白水社)を紹介していました。さらには立命館アジア太平洋大学(IPU)学長の出口治明氏が『第二次世界大戦1939-45』上中下巻、アントニー・ビーヴァ―著(白水社)を紹介し、絶賛していました。

総計4866ページ!

その絶賛ぶりが尋常ではなかったので、早速アマゾンで注文しました。『第二次世界大戦』は3冊で1576ページ、『ヒトラー』は2冊でなんと約1950ページ(!)、『スターリン』も2冊で約1340ページある大冊です。7冊合計で4866ページ(!)ですが、まあ10日もあれば読めるでしょう。「なぜ、人間は人間を憎めるのか」「なぜ、人間が人間を排除できるのか」「なぜ、人間が人間を殺せるのか」といった謎を解き、人間の心の闇を知るためにも読んでみたいと思っています。もちろん、発禁の書であった『異端の鳥』の原作小説も!