No.553

今年最初の満月となる18日、今年7月29日に閉館されることが決定した神保町の岩波ホールで日中合作映画「安魂」を観ました。グリーフケアがテーマだと知っていましたので大いに期待していたのですが、残念ながら、それほどの感動は得られませんでした。

ヤフー映画の「解説」には、こう書かれています。

「中国の小説を原作に『火垂るの墓』などの日向寺太郎監督が、中国・河南省開封市で中国人キャストをメインに撮り上げたヒューマンドラマ。早逝した息子への後悔の念を抱える父親が、息子とそっくりの青年と出会う。ウェイ・ツーやチアン・ユーのほか、日本からAKB48の元メンバーで『サニー/32』などの北原里英が出演する」

ヤフー映画の「あらすじ」は、以下の通りです。

「高名な作家の唐大道は、息子の英健の恋人が農村出身だということを理由に別れさせる。しかし、英健は病に倒れ、大道に『父さんが好きなのは、自分の心の中の僕なんだ』と言い残し、29歳の若さで帰らぬ人となる。喪失感を抱えながら英健の生きた証をたどろうとする大道は、英健にそっくりな劉力宏と出会う」

日中関係が最悪な中で作られた日中合作映画とのことですが、やはり日本人監督がメガホンを取っただけあって、まったく違和感をおぼえずに物語に入っていけました。ストーリーは非常にテンポが良かったです。変にもったいぶらずに、開始直後にタイトルバックも出てきて、今どきのやたらと長いハリウッド映画に食傷気味のわたしとしては好感が持てました。主演のウェイ・ツーの存在感は素晴らしかったです。唯一の日本人俳優である北原里英も、中国語に難があるのを除けば、演技そのものは良かったです。

じつは、この映画は「バク転神道ソングライター」こと宗教哲学者の鎌田東二先生から紹介されました。昨年末、鎌田先生から「ぜひご覧ください。お勧めします」とのメールが届きました。メールには、「グリーフケアに深く関わる映画で、心霊映画でもあります。ネタバレですが、しかし、その降霊術は、詐欺でした。しかしながら、一人息子の喪失、愛する大切な人に先立たれた者の心の再生がせつなく問いかけられます」と書かれていました。最初、わたしは「えーっ! 鎌田先生、ネタバレは勘弁して下さいよ!」と思いましたが、実際に鑑賞してみると、誰が見ても降霊術は最初から詐欺にしか見えず、そのまま最後まで詐欺のままであり、「これはネタバレとは言わないな」とも思いました。

独善的な大道は息子の結婚を反対

地位も名誉も手に入れた有名作家の唐大道は、自らの選ぶ道こそが正しいと信じて疑わない独善的な人間でした。その考えは愛する息子の英健に対しても同じで、息子の幸せのためだと言って農村出身の恋人と別れさせます。しかし、その英健が脳腫瘍で急死します。突然の悲劇によって、大道の絶対的な信念も崩れ去ります。大道は、「息子が本当はどんな生き方を望んでいたのか」と思い、息子の魂を探し求めます。このとき、仏教もキリスト教もイスラム教もエジプトの『死者の書』も、どれも死者の魂が7日間この世に留まると述べていることが紹介されますが、「初七日」の普遍性が示されて興味深かったです。

大道と力宏との出会い

ある時、大道は英健と瓜二つの劉力宏という青年と出会います。ここから、ちょっと、わたし的には「?」でした。なぜ、劉力宏は英健と瓜二つなのか? 大道を騙す心霊詐欺師だとしても、息子と瓜二つである必要があるのか? このへんの説明が決定的に不足しており、最後まで釈然としないものが残りました。また、劉力宏に息子の姿を重ねる大道は、妻の制止も聞かず、たびたび彼のもとを訪ねます。50万元(約900万円)もの詐欺にも遭います。しかし、今は亡き息子にもう一度会いたいと願う大道の気持ちが最後に奇跡を起こすといったストーリーなのですが、わたしはこれは奇跡でも何でもないと思いました。じゅうぶんに詐欺の範囲内の出来事です。

鎌田先生は、わたし宛のメールに「父の息子への過剰な期待と、喪失の悲嘆と、自分の行なってきたことに対する悔いと、取り戻したいという執着(愛着)が描かれています」とも書かれていますが、わたしは、一条真也の読書館『死と生 恐山至高対談』で紹介した鎌田先生と恐山の菩提寺住職代理(院代)の南直哉氏との対談本の内容を思い出しました。ここには、「歌う神主」と「語る禅僧」が対極にありつつ交差する視点から、生と死、宗教の根本といった究極のテーマが縦横無尽に語られている刺激的な本です。一条真也の読書館『恐山』で紹介した南氏の著書には、「恐山は、死者への想いを預かり、魂のゆくえを決める場所なのだ」と書かれています。

その南氏が、『死と生 恐山至高対談』の第2章「恐山 死と生の場所」で、恐山に来て驚いたのは、ここには「リアルな死者」がいるということだったと告白し、さらには「それまで私は死者のようなものについては、適当に考えていたんです。もっと言えば、そんなことは『どうでもいい』と思っていた。しかし『死者』というのは、霊魂や幽霊などとはまるで違う。霊魂や幽霊などに関しては『無記』ということで処理すればよかったのですが、死者の実在というか死者の存在というのは『無記』では処理できないんです。実在するんですから、そうすると、この『死者とは何か』ということを考えるわけです。恐山にやってきて、初めて考えたんです」と述べています。

『唯葬論』(サンガ文庫)

わたしは『唯葬論』(サンガ文庫)において、「問われるべきは『死』ではなく『葬』である」と訴えましたが、同書にも共通の思想を感じ取ることができます。恐山という場所「死者に会いに、死者と語り合いにやってくる。即物的にも即仏的にも」と言う鎌田先生に対して、南氏は「死者というのは遺体や死体とは違うんです。死者というのは、絶対に誰かにとって『しか』存在しません。『誰かにとっての大切な人』という形でしか存在しない。一方、死体は数です。そして遺体は人格です。死体と遺体は、そこに人格があるかないかで区別できますが、死体と遺体が失われてから始まるのが死者なんですよ」と述べます。

ここで「死体」と「遺体」が出てきましたが、わが国における儒教研究の第一人者である加地伸行先生は、『儒教とは何か』(中公新書)をはじめとする一連の著書で、「遺体」とは「死体」という意味ではないと述べられています。人間の死んだ体ではなく、文字通り「遺(のこ)した体」というのが、「遺体」の本当の意味です。つまり遺体とは、自分がこの世に遺していった身体、すなわち「子」なのです。あなたは、あなたの祖先の遺体であり、ご両親の遺体なのです。あなたが、いま生きているということは、祖先やご両親の生命も一緒に生きているのです。そうなれば、もう個体としての死など怖くなくなります。映画「安魂」のラスト近くには、英健の遺体が登場し、それを笑顔で見つめる大道の穏やかな表情が印象的でした。

2500年前の中国に、生命を不滅にするための方法を考えた人がいました。孔子です。彼は、なんと、人間が死なないための方法を考え出したのです。その考えは、「孝」という一文字に集約されます。「孝」とは何か。あらゆる人には祖先および子孫というものがありますが、祖先とは過去であり、子孫とは未来です。その過去と未来をつなぐ中間に現在があり、現在は現実の親子によって表わされます。すなわち、親は将来の祖先であり、子は将来の子孫の出発点です。ですから子の親に対する関係は、子孫の祖先に対する関係でもあるのです。孔子の開いた儒教は、そこで次の三つのことを人間の「つとめ」として打ち出しました。1つ目は、祖先祭祀をすること。仏教でいえば、先祖供養をすることですね。2つ目は、家庭において子が親を愛し、かつ敬うこと。3つ目は、子孫一族が続くこと。この3つの「つとめ」を合わせたものが「孝」です。

「孝」というと、ほとんどの人は、子の親に対する絶対的服従の道徳といった誤解をしています。それは間違いです。死んでも、なつかしいこの世に再び帰ってくる「招魂再生」の死生観と結びついて生まれた観念が「孝」というものの正体なのです。これによって、古代中国の人々は死への恐怖をやわらげました。なぜなら、「孝」があれば、人は死なないからです。それは、こういうことです。死の観念と結びついた「孝」は、次に死を逆転して「生命の連続」という観念を生み出しました。亡くなった先祖の供養をすること、つまり祖先祭祀とは、祖先の存在を確認することです。また、祖先があるということは、祖先から自分に至るまで確実に生命が続いてきたということになります。さらには、自分という個体は死によってやむをえず消滅するけれども、もし子孫があれば、自分の生命は生き残っていくことになる。

だとすると、現在生きているわたしたちは、自らの生命の糸をたぐっていくと、はるかな過去にも、はるかな未来にも、祖先も子孫も含め、みなと一緒に共に生きていることになります。わたしたちは個体としての生物ではなく一つの生命として、過去も現在も未来も、一緒に生きるわけです。これが儒教のいう「孝」であり、それは「生命の連続」を自覚するということなのです。ここにおいて、「死」へのまなざしは「生」へのまなざしへと一気に逆転します。この孔子にはじまる死生観は、明らかに生命科学におけるDNAに通じています。とくに、イギリスの生物学者リチャード・ドーキンスが唱えた「利己的遺伝子」という考え方によく似ています。ちなみに、映画「安魂」を鑑賞した日の早朝、加地先生はわたしとの対談本である『儒教と日本人』(仮題、現代書林)の「まえがき」を送って下さいました。短いながらも素晴らしい内容で、わたしとしては恐縮至極のお言葉をいただきました。あとは、わたしが「あとがき」を書けば、すべて完成です。同書は来月末の刊行予定です。どうぞ、お楽しみに!

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

この映画には、大道の亡き息子の霊を呼び出す霊媒として力宏が登場しますが、すでに書いたように、彼は心霊詐欺師でした。しかし、詐欺とはわかっていても、大道は力宏の語る言葉を信じようとします。これは、日本のイタコやユタをはじめ、世界中の霊媒にも当てはまることで、依頼者である遺族は最初から信じようと構えています。わたしは、拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)にも書いた「人間とは物語を必要とする生き物」という事実を再確認しました。わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心のかたちに合わせて現実を転換しているのかもしれません。つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するものなのです。

英健の魂の行方を調べる大道

逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもグラグラと揺れ動いて、愛する人の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。仏教やキリスト教などの宗教は、大きな物語であると言えます。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。中には、宗教を迷信として嫌う人もいます。面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などを信じるケースが多いことです。宗教が説く「あの世」は信じないけれども、幽霊の存在を信じるというのは、どういうことか。それは結局、人間の正体が肉体を超えた「たましい」であり、死後の世界があると信じることです。宗教とは無関係に、霊魂や死後の世界を信じたいのです。幽霊話にすがりつくとは、そういうことです。

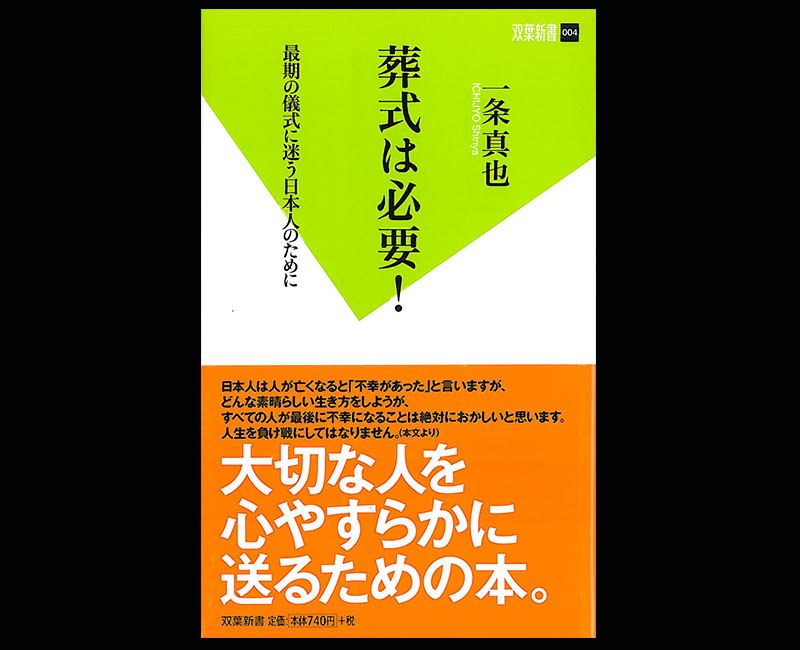

『葬式は必要!』(双葉新書)

映画「安魂」には、葬儀のシーンがほとんど登場しませんでした。というか、英健の遺影が飾られているシーンしか出てきませんでした。この葬儀というセレモニーの本質も「物語」であり、死者が遠くに離れていくことをどうやって表現するかということが、葬儀の大切なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために、葬儀というものはあるのです。たとえば、日本の葬儀の9割以上を占める仏式葬儀は、「成仏」という物語に支えられてきました。葬儀の癒しとは、物語の癒しなのです。わたしは、「葬儀というものを人類が発明しなかったら、おそらく人類は発狂して、とうの昔に絶滅していただろう」と、ことあるごとに言っています。あなたの愛する人が亡くなるということは、あなたの住むこの世界の一部が欠けるということです。欠けたままの不完全な世界に住み続けることは、かならず精神の崩壊を招きます。

恋人との結魂を願った英健

映画「安魂」は、その名の通りに「魂」の物語です。恋人と心の底から結婚したいと願った英健の魂は彼女の魂と結びついて一体となる「結魂」を望んでいました。また、大道は悲しみのあまり英健の霊魂を彼岸へと送る「送魂」がうまくできず、大いに心を迷わせました。ふつう、死んだはずの自分の息子と同じ姿を青年が目の前に現れたら、生まれ変わりか、蘇生か、幽霊のいずれかだと思うでしょう。しかし、生まれ変わりにしては年齢が会わず、蘇生ということはありえず、最後の幽霊という可能性だけが残ります。そして、幽霊の出現というのは、結局は葬儀の失敗ということに帰結します。

幽霊でもいいから亡き愛する者に会いたいというのはグリーフケアの範疇ですが、最後は愛する者の死を現実として受け止め、それでも残された者は生きていくしかありません。映画の後半で、モーツァルトの「レクイエム」が素晴らしいのは、「悲しみではなく喜びを表している」と大道と力宏が会話します。大切な人の葬儀で、ただ悲しむだけでなく、その大切な人と出会えたこと、得難い縁を得られたことの喜びを感じることができたら素敵ですね。そのとき、葬儀は「人生の卒業式」という未来への旅立ちのセレモニーとなることでしょう。

閉館が決まった岩波ホールの前で

さて、この映画は神保町の岩波ホールで鑑賞しました。 「読売新聞」が1月15日に配信した「岩波ホール閉館 映画人の落胆・・・埋もれた名作発掘『文化の火が消える』」という記事には、「ミニシアターの草分けとして知られる東京・神保町の岩波ホールが、コロナ禍による「急激な経営環境の変化」を理由に、7月29日をもって閉館する。創立から54年。世界各地の名作を上映し続け、日本の映画文化の多様性を担ってきた老舗の突然の発表に、関係者やファンは衝撃を受けている。(映画取材班)」と書かれています。

岩波ホールの館内のようす

SNSには、「文化の火が消える」など嘆きの声があふれたといいます。同ホールは2020年から21年にかけ、改修工事を行ったばかりでした。今月10日発行の会報には、岩波律子支配人の「感染対策をつづけながら、皆さまのお心に届くような作品を上映してまいります」という挨拶が掲載されていただけに、驚きは大きかったようです。200余席の小さなホールで、1968年の開場時、作家の野上弥生子さんは祝辞で、「小さな空間だからこそ、大きなところではできない質の高い催し物ができる」とエールを送りました。

岩波ホールの館内で

岩波ホールでは、世界の埋もれた名作を発掘、上映する運動「エキプ・ド・シネマ」(フランス語で"映画の仲間"の意味)を1974年に開始。総支配人・高野悦子さん(2013年死去)は、日本で上映機会の少なかったアジア・アフリカ・中南米の名作や、興行大手が「儲からない」とみなした欧米映画の、小規模でも良質な作品に光を当てていきました。わたしも、学生時代を含め、岩波ホールにはお世話になりました。それでも、「安魂」を最後列の一番右という最高にお気に入りの席で観ることができて良かったです。劇場内の観客ですが、ほとんどシニアの方ばかりでした。現在58歳のわたしですが、本当は60歳になってから、岩波ホールのシニア料金で鑑賞したかった!