No.609

7月7日の「七夕」の日の朝、フランス映画「オフィサー・アンド・スパイ」をTOHOシネマズシャンテで観ました。早朝1回しか上映されていないのです。巨匠ロマン・ポランスキー監督最新作で、19世紀のフランスで起きた歴史的冤罪事件"ドレフュス事件"を映画化。地味な内容ではありますが、いろいろ考えさせられました。鑑賞後は、銀座で帽子を買いました。(記事の最後に写真あり)

ヤフー映画の「解説」には、「ロバート・ハリスの小説を原作に、フランスの冤罪事件『ドレフュス事件』を映画化した歴史ドラマ。19世紀のフランスを舞台に、スパイ容疑で投獄された大尉の身の潔白を晴らすため、主人公の中佐が国家権力に立ち向かう。メガホンを取るのは『戦場のピアニスト』などのロマン・ポランスキー。『アーティスト』などのジャン・デュジャルダン、『ジェラシー』などのルイ・ガレル、『告白小説、その結末』などのエマニュエル・セニエらが出演する」と書かれています。

ヤフー映画の「あらすじ」は、以下の通りです。

「1894年、フランス。ドレフュス大尉(ルイ・ガレル)が、ドイツに軍事機密を漏えいした容疑で終身刑を言い渡される。あるとき、軍の情報部門を率いるピカール中佐(ジャン・デュジャルダン)は、ドレフュスの無実を示す証拠を発見する。だが、その事実を隠蔽(いんぺい)しようとする上層部によって左遷されてしまい、彼は作家のエミール・ゾラらに助けを求める」

「オフィサー・アンド・スパイ」の「オフィサー」とは、(高い地位の)役人、官吏、公務員といった意味ですね。この「オフィサー」という言葉は映画のラストシーンで重要な意味を持つことになりますが、まずは映画の冒頭シーンに目を奪われました。ここで、フランス陸軍参謀本部の大尉であったユダヤ人のアルフレド・ドレフュスが軍事密漏洩の罪で、彼の軍籍を剥奪する儀式が行われます。その儀式において、ドレフュスは胸章を剥がされ、剣をへし折られます。鉄柵の外には多くの群衆がいて、彼らは口々に「裏切者!」という罵声をドレフュスに向かって浴びせます。まるで、革命における王の処刑のようなこの場面を観て、わたしはフランスが革命の国であると同時に儀式の国であることを思い起こしました。

『儀式論』(弘文堂)

儀式と聞けば、『儀式論』(弘文堂)という合計600ページの本を書いた「儀式バカ一代」のわたしの血が騒ぎます。同書の「世界と儀式」で、わたしは「革命運動やそれに続く新体制にとっても、儀式は重要な意味を持つ。旧体制を破壊し、ラディカルな政治思想を制度化するためには、強力な支持がなければならない。民衆がそれまでに確立された習慣と概念を捨てることが必要になるからである。人類史上に残る革命といえば、フランス革命である」と書いています。ドレフュス事件というのはフランス革命からちょうど100年後に起こった事件ですが、そこでも儀式の持つ意味合いは濃かったのでした。

一条真也の読書館『儀式・政治・権力』で紹介した米ボドウィン大学の人類学教授のD・I・カーツァーの著書では、革命運動やそれに続く新体制にとって、儀式は重要な意味を持つと指摘しています。旧体制を破壊し、ラディカルな政治思想を制度化するためには、強力な支持がなければなりません。民衆がそれまでに確立された習慣と概念を捨てることが必要になるからです。人類史上に残る革命といえば、フランス革命です。カーツァーによれば、フランス革命においては、18世紀末の革命の10年間に、驚くべき速さで「巨大な儀式装置」が確立されたといいます。もちろん、革命の成功あるいは失敗は儀式闘争の観点からだけでは理解できません。しかし、革命の儀式は政治戦争を反映するだけでなく、それを戦う有力な武器でもあったのです。

また、一条真也の読書館『社会はいかに記憶するか』で紹介したケンブリッジ在住の社会理論家ポール・コナトンの著書によれば、フランス革命の儀式は、連帯を生みだすだけでなく、恐怖を沁み込ませるために設計されていたそうです。悪名高いギロチンだけが脅しの唯一の装置というわけではなかったのです。さまざまの儀式が、人々に、新体制への忠誠を誓うことを求めました。社会理論家として、既存の学問の枠組みにとらわれないとの評価が高いコナトンは、フランス革命における王の公開処刑を取り上げ、「ルイ16世の裁判と処刑の意味はすべて、その儀式が公開されたことにあった。国王としての身分を否定し、その公的地位を死にいたらしめたのは、この点であった」と述べています。

コナトンによれば、すべての王室を終結させるために、ルイ16世には王としての葬儀が与えられなければならなりませんでした。その裁判と処刑の儀式は、先に行われた儀式の記憶を無効にする意図があったのです。戴冠式で聖別された王の頭を切り落とすことで、革命派は王を身体的な死だけでなく、政治的な死にいたらしめたのです。フランス革命の一連の儀式戦争を最終的に制したのはナポレオン・ボナパルトでした。ナポレオンは革命祭典を禁止しましたが、そのことは政治と儀式の密接な相互関係を物語っています。そして自らは盛大な戴冠式によって皇帝となったのです。大衆参加と内部の敵の探索でマークされる革命祭典が、軍事力と、征服と、外国の敵の敗北をたたえる儀式に道をゆずったのでした。

ナポレオンは革命祭典を、自らを記念する儀式に置き換えました。コナトンは、現代においても、これと同様に、記念日の復興による儀式が行われていることを指摘します。たとえば、フランス第三共和政においては1880年に「バスティーユ記念日」が歴史的な日となり、ドイツでは普仏戦争の25周年を記念して1896年に記念式典が行われました。コナトンは、この2つはともに新しい政権の樹立を記念するものであったとします。どちらの場合においても、儀礼のコンテクストはそのイデオロギーとしての機能を実証しています。フランスでは、穏健な共和党ブルジョアジーが、革進派の政敵の脅威をかわすための戦略の一部として儀礼を発明しました。それは、三色旗やラ・マルセイエーズのシンボル、また自由、平等、博愛への言及で、フランス国家統一の事実を第三共和政の市民に思い出させ、そのなかで1789年におけるフランス国家を毎年重ねて主張することによって達成されたのです。

ドイツでは、ヴィルヘルム2世の政権が1871年以前には政治的に何らの特定もしていなかったある民族に、実はナショナル・アイデンティティを享受しているのだと確信させるための戦略の一部として、式典を発明しています。それは、新しい帝国のすべての市民が共有する国家的・歴史的経験として、ビスマルクのドイツ統一を祝うことで成し遂げられるのでした。ドレフュス事件の起こった1894年、普仏戦争に敗れたフランスは、急速に国力を回復しつつありました。50億フランに及んだ戦争賠償金は期限前に完済、1880年代には余剰資金を外国や植民地に投資し、資本輸出国の一員となっていきました。戦争中に成立した第三共和政は共和派左翼を中心に進められていましたが、しばしば右派による揺り戻しを経験しました。1886年から1889年にかけて起こったブーランジェ将軍事件はその1つでした。

Wikipedia「ドレフュス事件」の「概要」には、「1894年夏、フランス陸軍省は陸軍機密文書の名が列挙された手紙を入手した。手紙はドイツ陸軍武官宛てで、フランス陸軍内部に情報漏洩者がいるのではないかと懸念された。筆跡が似ていたことから、ユダヤ人砲兵大尉のアルフレド・ドレフュスが逮捕された。しかし、具体的な証拠どころか、ドレフュスが金銭問題を抱えている、もしくは急に金回りが良くなったなどといった状況証拠すら欠いていたため、スパイ事件及びドレフュス逮捕の事実はすぐには公表されなかった。ところが、この件が反ユダヤ主義の新聞に暴露されたことから、対処を余儀なくされた軍は、12月22日に終身禁固刑を言い渡した。1895年3月、ドレフュスはフランス領ギアナ沖の離島、ディアブル島に送られた」と書かれています。

また、「1896年、フランス陸軍情報部は、情報漏洩者がフランス陸軍の少佐、フェルディナン・ヴァルザン・エステルアジであることを突き止めた。軍上層部はそれ以上の調査を禁じたが、このことがドレフュスの兄の耳に入り、兄はエステルアジを告発する手紙を陸軍大臣宛てに書いた。しかしフランス陸軍大臣のシャルル・シャノワーヌは再審に反対していた。国家主義、反ユダヤ主義の世論にも影響され、エステルアジは軍法会議にかけられたものの、無罪となった。エステルアジはイギリスに逃亡し、そこで平穏な生涯を終えた」と書かれています。映画「オフィサー・アンド・スパイ」には多くのフランス軍人が登場しますが、みんな同じような軍服を着て、同じような口髭を生やしているので見分けがつかなくて最初は困りました。また、事前に真犯人というか真の情報漏洩者の名が「エステルアジ」であることを予習していたので、映画の内容をスムーズに理解することができました。

無罪決定の2日後、1898年1月13日付の新聞に、作家エミール・ゾラは「私は告発する」と題する公開状を発表しました。フェリックス・フォール大統領に宛てたこの公開状で、ゾラは軍の不正を糾弾。発表後はユダヤ人迫害事件の一方で、ドレフュスの再審を求める動きも活発になりました。再審派と反対派の議論はもつれましたが、1899年、大統領が反対派のフォールからエミール・ルーベに交代したことから進展を見せました。ルーベは特赦を出してドレフュスを釈放。ドレフュスはその後も無罪を主張し、1906年に無罪判決を受けたのです。わたしは、文豪として名高いエミール・ゾラは偉大な作家であると改めて思いました。そして、フランスという国が真理を追究する哲学王国であることも再確認しました。アメリカやロシアや中国といった大国に臆することなく正論が吐ける国家は現代ではフランスだけではないでしょうか?

そのように「世界の良心」ともいえるフランスですが、もしドレフュス事件という冤罪事件でドレフュスが有罪のままで生涯を終えていたら、フランスの「自由・平等・博愛」の精神は死んでいたと思います。多くの軍人たちは、ドレフュスを有罪とすることでフランス軍の威信を守ろうとしましたが、「オフィサー・アンド・スパイ」の主人公であるピカール中佐はドレフュスを無罪にすることで、愛するフランスの威信を守ろうとしたのです。この冤罪事件の背景には、ユダヤ人であるドレフュスへの差別と偏見がありました。ドレフュス事件を新聞記者として取材していたテオドール・ヘルツルは、社会のユダヤ人に対する差別・偏見を目の当たりにしたことから、ユダヤ人国家建設を目的とするシオニズムを提唱しました。そして、この思想およびそれに基づく諸運動が後のイスラエル建国へと繋がっていくこととなったのです。

ユダヤ問題を考える上で、ドレフュス事件は最重要の事件ですが、「義を見てせざるは勇なきなり」という孔子の精神が19世紀のフランスで発揮されたように思います。キリスト教の宣教師たち、日本史でもおなじみのフランシスコ=ザビエルが所属していたイエズス会士たちは積極的に東アジアに進出し、熱心にキリスト教の布教に努めるとともに、世界各地の「知の遺産」を集める活動にも力を注ぎました。彼らは、とりわけ『論語』や『孫子』などの中国古典を次々に翻訳し、母国に伝えました。その結果、フランスの貴族の間で中国ブームが巻き起こり、たとえば、ルイ14世は中国服を着てパーティーに出席し、マリー・アントワネットの書庫には中国古典を紹介した書物が数多く収められていました。皮肉にもこれがフランス革命の下地になっていくのです。当時のヨーロッパでは、国王の権威は「王権神授説」によって支えられていましたが、『論語』と並んで儒教の聖典とされる『孟子』には、王朝の交替、つまり「革命」を肯定する思想があったからです。

この映画の監督は、ロマン・ポランスキーです。1936年にポーランドへ家族で移った彼は第二次世界大戦中、両親が収容所に入れられ、自らもユダヤ人狩りの対象とされて逃亡生活を送りました。1977年、アンジェリカ・ヒューストンの自宅で13歳の少女モデルをレイプしたかどで逮捕され、保釈中に「ハリケーン」の撮影ためヨーロッパに渡り、そのまま逃亡犯となりました。逃亡犯としての罪は今だに適応されるため、アメリカに帰国できません。もしかして、冤罪の憂き目に遭ったドレフュスの映画を作ったということは、ポランスキー自身も無罪であることを訴えたかったのでしょうか?

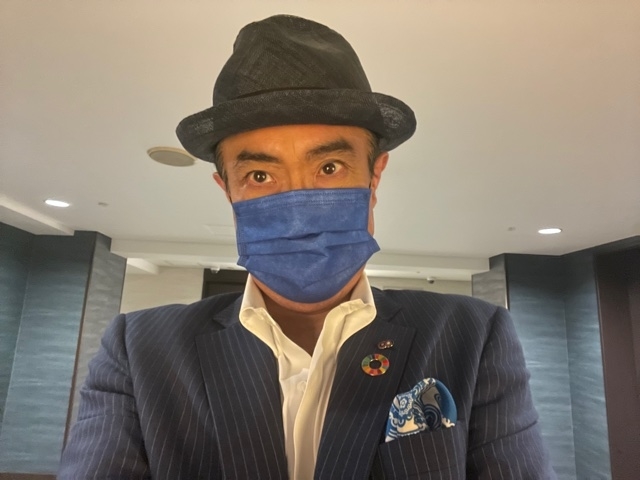

それにしても、この映画でも観なければ、「ドレフュス事件」などを詳しく知ることもなかったと思います。映画を観ることで得られるものは多々ありますが、歴史上の出来事を疑似体験できることもその1つです。歴史を描いた映画は時代考証もしっかりされており、建築物や内装や衣装なども忠実に当時を再現しているので、本当に勉強になります。「オフィサー・アンド・スパイ」の時代背景はベル・エポックの頃ですが、当時の風俗なども楽しむことができました。スクリーンに映るパリの街はちょっと暗いように感じました。映画評論家の町山智浩氏は、思想家の内田樹氏との対談動画の中で「パリは雨の日が多く、ほとんど晴れの日がないから」と語っています。この日の東京も、スクリーンの中のパリと同じく曇り空でした。日比谷の映画館を後にしたわたしは、「日本のシャンゼリゼ」を目指して作られたという銀座に向かい、某百貨店の帽子売り場で、ロイヤルブルーのスーツとマスクに合うサマーハットを求めました。それを被ると、銀座の街がなんだかパリに見えてきました。

銀座でサマーハットを求めました