No.690

東京に来ています。

3月15日、一般社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会の理事会と一般財団法人 冠婚葬祭文化振興財団の理事会に参加した後、TOHOシネマズシャンテで映画「オットーという男」を観ました。ネットでも高評価ですし、その前評判は聞いていましたが、素晴らしいグリーフケア映画でした。同時に、最高の隣人映画でもありました。名作です!

ヤフー映画の「解説」には、こう書かれています。

「フレドリック・バックマンの小説を原作にしたスウェーデン映画『幸せなひとりぼっち』を、『幸せへのまわり道』などのトム・ハンクス主演でリメイク。町で一番の嫌われ者だった男の人生が、向かいに暮らす一家との交流を通じて変化する姿を描く。監督は『プーと大人になった僕』などのマーク・フォースター。ドラマシリーズ「クラブ・デ・クエルボス」などのマリアナ・トレビーニョ、『スイートガール』などのマヌエル・ガルシア=ルルフォのほか、レイチェル・ケラーらが共演する」

ヤフー映画の「あらすじ」は、以下の通りです。

「オットー(トム・ハンクス)は、近所を散策して少しでもルールを破った者を見つければ説教するなど、不機嫌な態度や厳格すぎる言動で町の人々に嫌われていた。しかし実はオットーは、妻に先立たれ、仕事も失い、孤独と絶望にさいなまれていたのだった。自ら命を絶とうとするオットーだが、そのたびに向かいの家に越してきたマリソル一家の邪魔が入り、思いを遂げることができない。マリソルから小さい娘たちの子守や車の運転を頼まれたオットーは、彼らとのやりとりを通してある変化を感じる」

「オットーという男」の予告編では、「トム・ハンクス初の嫌われ者の役」といった説明が入っています。実際、トム・ハンクスが演じるオットーは近所の皆から嫌われ、煙たがられています。それは自治会長だった彼が「地域の風紀委員長」よろしく厳しくルールを取り締まったり、「寄らば斬る」ではありませんが、周囲の人々に手当たり次第に毒舌を吐いていくからです。本当に「嫌な爺さん」なのです。こういう心が荒んだような爺さんは世界各国に存在するような気がします。それぐらい、この映画の中のオットーはリアリティがありました。

そんなオットーは、向かいの家に越してきたメキシコ人一家に振り回されながらも、彼らの温かさで少しづつ人間らしい感情を取り戻していきます。最愛の妻を亡くした絶望感と孤独感から、オットーは何度も自死を試みます。しかし、メキシコ人女性マリソルの必死の訴えを受け止めて、そのような「馬鹿な行為」は考えないようになるのでした。マリソルはけっこうお節介な女性なのですが、この「お節介」がオットーを救ったのでした。わたしは、地域社会には「お節介」というものも、ある程度は必要であると思います。無縁社会を乗り越えるためには、「お節介」の復活が求められると言えるでしょう。

『隣人の時代』(三五館)

「無縁社会」などと呼ばれるようになるまで、日本人の人間関係は希薄化しました。その原因のひとつには個人化の行き過ぎがあり、また「プライバシー」というものを過剰に重視したことがあります。そのため、善なる心を持った親切な人の行為を「お節介」のひと言で切り捨て、一種の迷惑行為扱いしてきたのです。しかし、「お節介」を排除した結果、日本の社会は良くなるどころか、悪くなりました。拙著『隣人の時代』(三五館)で、わたしは、高齢者の孤独死や児童の虐待死といった悲惨な出来事を防ぐには、挨拶とともに、日本社会に「お節介」という行為を復活させる必要があると訴えました。また、同書では「隣人祭り」というものを提唱し、大きな反響を得ました。「隣人祭り」とは、地域の隣人たちが食べ物や飲み物を持ち寄って集い、食事をしながら語り合うことです。都会に暮らす隣人たちが年に数回、顔を合わせて、同じ時間を過ごします。誰もが気軽に開催し参加できる活動です。

「隣人祭り」といえば、20世紀末にパリで生まれましたが、2003年にはヨーロッパ全域に広がり、2008年には日本にも上陸しました。同年10月、北九州市で開かれた九州初の「隣人祭り」をわが社はサポートさせていただきました。日本で最も高齢化が進行し、孤独死も増えている北九州市での「隣人祭り」開催とあって、マスコミの取材もたくさん受け、大きな話題となりました。冠婚葬祭互助会であり、高齢者の会員さんが多いわが社はNPO法人と連動しながら、「隣人祭り」を中心とした隣人交流イベントのお手伝いを各地で行ってきました。コロナ禍前の2019年(令和元年)まで、毎年750回以上の開催をサポートしましたが、最も多い開催地は北九州市でした。コロナが5類に移行する5月以降はまた積極的に開催したいと思っています。

「隣人祭り」が登場する映画といえば、クリント・イーストウッドが監督・主演した「グラン・トリノ」(2009年)を思い出します。イーストウッドの監督作品の中でも最高傑作と呼び声の高い作品です。妻に先立たれ、息子たちとも疎遠な元軍人のウォルト(クリント・イーストウッド)は、自動車工の仕事を引退して以来単調な生活を送っていました。そんなある日、愛車グラン・トリノが盗まれそうになったことをきっかけに、アジア系移民の少年タオ(ビー・ヴァン)と知り合います。やがて2人の間に芽生えた友情は、それぞれの人生を大きく変えていきます。

「グラン・トリノ」では、朝鮮戦争従軍経験を持つ気難しい主人公が、近所に引っ越してきたアジア系移民一家との交流する姿が感動的でした。そして、その舞台が「隣人祭り」だったのです。民族や国籍が違っても、一堂に会して、食べて飲んで、歌って踊る。「隣人祭り」には、あらゆる差異を無化して、人々を一体化させる力があります。頑固な老人な隣人の存在によって善き人となること、トヨタ車よりもフォード車を愛していること、機械の修理に強いこと...「グラン・トリノ」と「オットーという男」の間には多くの共通点があります。なんだか、トム・ハンクスの顔がクリント・イーストウッドに見えてきました。

「オットー」は、スウェーデンのコメディドラマ映画である「幸せなひとりぼっち」(2015年)のハリウッド・リメイク版です。 監督はハンネス・ホルム、出演はロルフ・ラッスゴードとバハール・パルスなど。愛妻に先立たれ失意のどん底にあったオーヴェ(ロルフ・ラッスゴード)の日常は、パルヴァネ一家が隣に引っ越してきたことで一変する。車のバック駐車や病院への送迎、娘たちの子守など、迷惑な彼らをののしるオーヴェだったが、パルヴァネは動じない。その存在は、いつしか頑なな彼の心を解かしていくのでした。フレドリック・バックマンのベストセラー小説を基にした、愛妻を亡くし人生に絶望した老人が、隣人一家との交流を通して徐々に心を開いていく人間ドラマです。主人公の心の変化を追いながら、「人は一人で生きられるのか」「人生とは何か」を問い掛ける内容となっています。

「幸せなひとりぼっち」の主人公オーヴェの年齢は59歳という設定です。なんと、現在のわたしの年齢ではありませんか! 60歳前にして絶望した老人というのは少々違和感をおぼえますが、リメイクされた「オットー」では、主人公オットーは67歳という設定になっています。これなら納得できますね。59歳のオーヴェにしろ、67歳のオットーにしろ、最愛の妻を亡くした悲嘆の大きさに変わりはありません。配偶者を亡くした人は、立ち直るのに3年はかかるといわれています。幼い子どもを亡くした人は10年かかるとされています。この世にこんな苦しみが、他にあるでしょうか。「オットー」は隣人との良好な関係を描いた隣人映画であると同時に、死別の悲嘆の深さ、そこからの回復を描いたグリーフケア映画でもあります。

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

映画化が決定している拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)はグリーフケアの書ですが、冒頭には最愛の人と死別した悲嘆者に向かって、「あなたは、いま、この宇宙の中で1人ぼっちになってしまったような孤独感と絶望感を感じているかもしれません。誰にもあなたの姿は見えず、あなたの声は聞こえない。亡くなった人と同じように、あなたの存在もこの世から消えてなくなったのでしょうか。フランスには『別れは小さな死』ということわざがあります。愛する人を亡くすとは、死別ということです。愛する人の死は、その本人が死ぬだけでなく、あとに残された者にとっても、小さな死のような体験をもたらすと言われています」と書かれています。

もちろん、わたしたちの人生とは、何かを失うことの連続です。わたしたちは、これまでにも多くの大切なものを失ってきました。しかし、長い人生においても、一番苦しい試練とされるのが、あなた自身の死に直面することであり、あなたの愛する人を亡くすことなのです。ユダヤ教の聖職者でありグリーフケア・カウンセラーでもあるアール・A・グロルマンは、著者『愛する人を亡くした時』(春秋社)で「愛児を失うと親は人生の希望を奪われる。配偶者が亡くなると、共に生きていくべき現在を失う。友人が亡くなると、人は自分の一部を失う。親が亡くなると、人は過去を失う」と述べました。

グロルマンの言葉をアレンジして、わたしは『愛する人を亡くした人へ』で、「親を亡くした人は、過去を失う。配偶者を亡くした人は、現在を失う。子を亡くした人は、未来を失う。恋人・友人・知人を亡くした人は、自分の一部を失う」と書きました。バスの事故で妻のお腹の中にいたわが子を失い、続いて妻をガンで亡くしたオットーは「未来」と「自分の一部」を失ったわけですが、自死の危機にあった彼を再生させたのは「隣人」の存在でした。「オットーという男」は、『愛する人を亡くした人へ』と『隣人の時代』という2冊の「一条本」のメッセージが込められた素晴らしいコンパッション映画でした。

まさに、「オットーという男」はわたしのための映画であると言えますが、「心」や「葬式」というわがメインテーマにも深く関わった作品でした。父親からの遺伝で心臓肥大症だった彼は、マリソルの前で倒れて救急車で病院に運ばれます。ようやく意識を取り戻したオットーですが、看護師の「彼は、HEARTが大きすぎるんです」という一言にマリソルは笑ってしまいます。英語の「HEART」には「心臓」と「心」のダブル・ミーイングがありますが、「心臓が大きすぎる」といった看護師の言葉を「心が大きすぎる」という意味に聞き取ったマリソルは大笑いするのでした。人の生き死にが関わっているときに笑うなんて不謹慎なようにも思えますが、この映画では「やれやれ」といったオットーの表情も味があって、良質なユーモアを表現していました。もっとも、笑いすぎて妊婦だったマリソルは産気づいてしまうのですが......。

『唯葬論』(三五館)

この映画のストーリーはもう多くの人が知っていると思うのでネタバレ覚悟で書きますが、最後にオットーは「葬式はあげてほしい」とマリソルへの遺書に書き残していました。「ただし、盛大な葬儀をあげる必要はない。この地域の人々の中で『オットーは、地域社会に良い働きをした』と思ってくれた人たちだけに参列してほしい」とも書き遺していました。その言葉は、アリストテレスの「人間は社会的存在である」とヴィトゲンシュタインの「人間は儀式的動物である」という2人の偉大な哲学者の言葉を集約したものでした。葬式は故人の人となりを確認すると同時に、そのことに気がつく場になりえます。葬式は旅立つ側から考えれば、最高の自己実現であり、最大の自己表現の場ではないでしょうか。「葬式をしない」という選択は、その意味で自分を表現していないことになります。

『葬式は必要!』(双葉新書)

「死んだときの話を口にするなど縁起でもない」と、忌み嫌う人もいます。果たしてそうでしょうか。わたしは、葬式を考えることは、いかに今を生きるかを考えることだと思っています。ぜひ、みなさんもご自分の葬義をイメージしてみてください。そこで、友人や会社の上司や同僚が弔辞を読む場面を想像してください。そして、その弔辞の内容を具体的に想像してください。そこには、あなたがどのように世のため人のために生きてきたかが克明に述べられているはずです。葬儀に参列してくれる人々の顔ぶれも想像してください。そして、みんなが「惜しい人を亡くした」と心から悲しんでくれて、配偶者からは「最高の連れ合いだった。あの世でも夫婦になりたい」、子どもたちからは「心から尊敬していました」と言われたいものです。

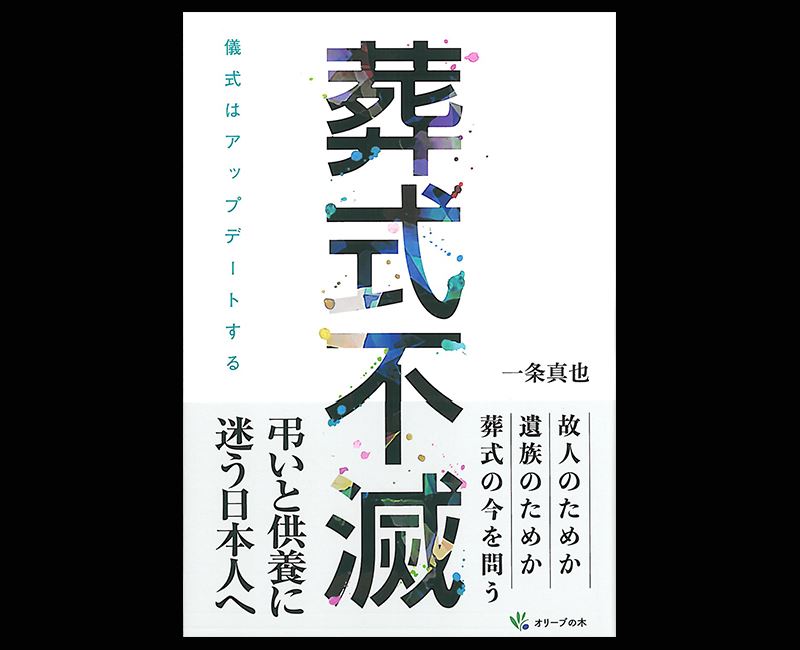

『葬式不滅』(オリーブの木)

このように、自分の葬儀の場面というのは「このような人生を歩みたい」というイメージを凝縮して視覚化したものなのです。そんな理想の葬式を実現するためには、残りの人生において、あなたはそのように生きざるをえなくなるのです。つまり、理想の葬式のイメージが「現在の生」にフィードバックしてくるのです。「オットーという男」のラストに今は亡きオットーのために集った近所の人々の姿を見て、わたしは「そう、葬儀こそは最大の隣人祭りなんだ!」という事実を再確認したのでした。本当に、わたしのために、そして、地域社会で生きているすべての人々のために作られたような映画でした。