No.765

新作映画の公開ラッシュとなった9月8日の夜、一条真也の映画館「禁じられた遊び」で紹介したJホラー映画に続いて、日本映画「ほつれる」をシネプレックス小倉で観ました。グリーフケアにおける「公認されない悲嘆」を扱った内容であり、いろいろ考えさせられました。暗く、切ない物語でした。

映画ナタリーの「解説」には、「『ドードーが落下する』で第67回岸田國士戯曲賞に輝き、演劇界をはじめテレビドラマなどで脚本を手がけた加藤拓也が脚本・監督を務める。平穏だった日常が狂い始め、妻が、自分自身の過去と向き合っていく。主演は、『愛の渦』の門脇麦。共演は『すばらしき世界』の田村健太郎、黒木華、染谷将太、古舘寛治ら豪華キャスト陣が名を連ねている」とあります。

映画ナタリーの「あらすじ」は、以下の通りです。

「夫の文則との関係が冷め切っていた綿子は、友人の紹介で出会った木村と頻繁に会うようになる。しかし、綿子と木村の仲を揺るがす出来事が起きてしまう。平穏だった日常が徐々に狂っていく中、過去を振り返る綿子は夫や周囲の人々、自分自身に向き合っていく」

この映画は観ていて辛くなる作品でした。不倫や冷え切った夫婦関係を描いていますが、とにかく重苦しい。物語も暗いし、画面も暗い。でも、登場人物の行動やセリフには異様なリアリティがあり、ドラマではなくドキュメンタリーを観ているような感覚でした。正直、この映画は絶対にヒットしないと思いました。でも、この映画が不倫映画ならびにグリーフケア映画の傑作であるとも思いました。

門脇麦演じる主人公・綿子の不倫相手である木村は出版社の編集者ですが、作家からの電話を「今日は休みだから仕事しない」などと言って無視するいいかげんな男です。そんな彼にも過去にトラウマがあり、実の父親とは中学生のときから口をきいていませんでした。木村の不倫相手の綿子のパートナーである文則も元妻と浮気をするなど、夫婦間には愛情というものが存在しません。もともと文則と綿子も不倫から結婚に至った仲ですが、綿子の「不倫のときは良い人でいられる」というセリフが印象的でした。この映画は、「不倫とは何か」について考えさせてくれます。

この映画は、不倫相手との死別とその悲嘆について描いています。拙著『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)に、わたしは「親を亡くした人は、過去を失う。配偶者を亡くした人は、現在を失う。子を亡くした人は、未来を失う。恋人・友人・知人を亡くした人は、自分の一部を失う」と書きました。不倫相手や愛人といっても基本的には恋人であり、その愛する人を亡くした人は「自分の一部を失う」のではないでしょうか。ちなみに、『愛する人を亡くした人へ』を原案とする映画「君の忘れ方」が現在撮影中で、わたしも10日の埼玉ロケで出演いたします。

『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)

不倫相手との死別による悲嘆は、いわゆる「公認されない悲嘆」です。これは、ケニス J.ドカ 博士(アメリカ)によって「権利を剥奪された悲しみ」という言葉で提唱された概念です。人は誰しも失ったものごとや別れに対して悲しむ権利があって、その権利は侵されるものではありません。しかし社会的に認められにくいとされるグリーフもあり、それらは「公認されない悲嘆」といわれます。この悲嘆には「悲しむことを認められない」場合と「悲しんでいるその人の存在を認められない」「悲しみ自体を社会が認められない」という場合があります。

「悲しむことを認められない」という場合では、性犯罪被害者や、犯罪加害者家族の悲嘆、LGBTQの人の苦悩、父親のわからないAIDで生まれた人の苦悩、差別に合っている人など、多岐にわたって挙げられます。また、「悲しんでいるその人の存在を認められない」「悲しみ自体を社会が認められない」という場合があります。

ケニス J.ドカ 博士は、「公認されない悲嘆」を以下の5つに分類しました。

1.関係が認められていない場合。

これには不倫相手、LGBTQ、元配偶者などの関係性がある場合の悲嘆。

2.喪失が認められていない場合。

流産・死産、中絶は喪失自体を知ってもらえない場合や、知ってもらえても通常の死別と同等には認識してもらえないことが多く、家族が失踪した場合なども含まれます。

3.悲嘆者が認められていない場合。

残された者が知的障害者、発達障害者、精神疾患者、幼い子ども等の場合悲嘆していることがわかってもらえないことがあります。重度の認知症の者や幼い子どもの場合、死を理解していないだろうと周囲が勝手に解釈してしまうこともあります。

4.死に方がしかるべきものでない場合。

故人の死の状況が社会的に共感を持たれにくい場合も、公認されない悲嘆となることがあります。自死、アルコール依存による死、事件の加害者、死刑者などのほか、喫煙者が肺がんで亡くなった場合なども含まれます。

5.悲嘆の仕方が異なる場合。

悲嘆の仕方は文化によって異なるために、異なる文化的背景を持つ者が、その文化にふさわしい悲嘆の仕方をしても他の文化的背景を持つ者には、その悲嘆がなかなか理解してもらえないことがあります。

『グリーフケアの時代』(弘文堂)

東京大学名誉教授の島薗進先生、京都大学名誉教授の鎌田東二先生、わたしの3人の共著『グリーフケアの時代』(弘文堂)では、愛する人を亡くした人への心のケアがいかに重要であるかをさまざまな視点から訴えました。しかしながら、不倫に代表されるように社会に公認されないということは、社会の中でその悲しみを分かち合えないということです。そこにはグリーフがケアされる仕組みがなく、悲しみを抱えていても誰にも相談できず、1人で抱え込むことになり、孤独・孤立に陥る、社会と断絶するという状況にもつながります。社会的なサポートの欠如は複雑性悲嘆を発現する重要な危険因子となります。そういった社会との繋がりがない死別を経験した人は、集団療法や支援グループによって非常に助けられる可能性があります。

不倫相手という「愛する人」の死を描いた映画としては、2005年の韓国映画「四月の雪」を思い出しました。コンサートの照明チーフのインス(ぺ・ヨンジュン)のもとに、妻が交通事故にあったと連絡が入る。急いで病院へいくと、そこには妻と同乗していた男の妻ソヨン(ソン・イエジン)がいました。お互い伴侶の持ち物の中にカメラと携帯電話があり、そこに残った映像とメールの内容で、2人が不倫していたことを知ります。裏切られたインスとソヨンは、たびたび病院や滞在先のホテルで顔をあわせるうちに、寂しさを埋め合わせるように会話し、そして心ひかれあっていくのでした。「ヨン様」のニックネームで日本で大人気となったぺ・ヨンジュンの主演2作目ですが、非常に哀しくて切ない映画でした。

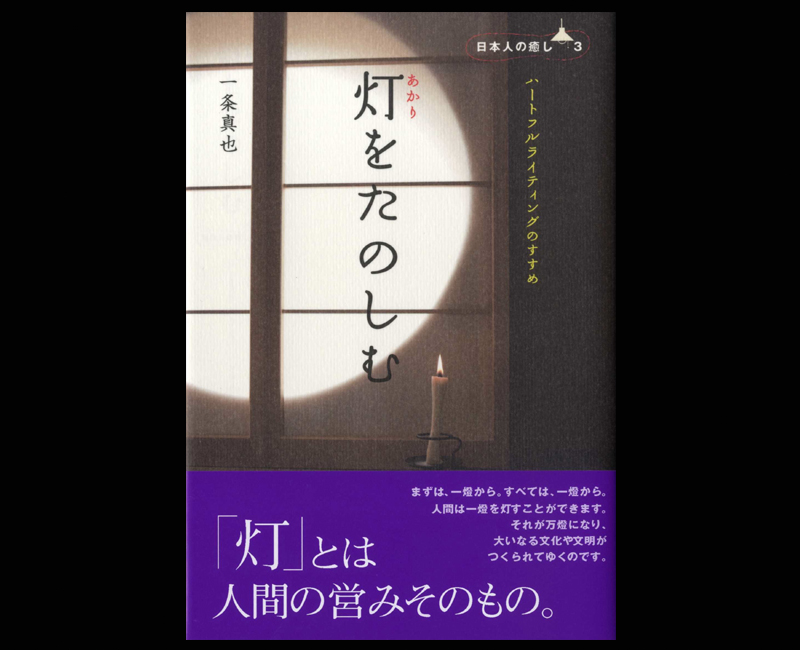

『灯をたのしむ』(現代書林)

話を「ほつれる」に戻しますが、この映画、とにかく暗かった。何よりも、門脇麦と田村健太郎の夫婦が住む家が薄暗いのです。それも、江戸時代の家庭の夜を描いた時代劇かと思えるような暗さなのです。なにやら裸電球1個にスタイリッシュな傘を付けた照明がぶら下がっているのですが、ものすごく暗い。こんなくらい部屋で過ごしていたら、どんな夫婦でもうまくいかないでしょう。第一、不倫相手と死別しなくても気が滅入りますよ。拙著『灯をたのしむ』(現代書林)に書いたように、日本人には「陰翳礼讃」という言葉に象徴されるような暗さを好む美意識がありますが、それにしても家庭が暗いのは良くないです。この夫婦は裸電球を外してLEDを取り付けるべきです。

名著『陰翳礼讃』において、谷崎潤一郎は言いました。わたしたち東洋人は自身の置かれた境遇の中に満足を求め、現状に甘んじようとするところがあるので、暗いということに不平を感じなかったのだと。それは仕方のないものとあきらめてしまい、光線が乏しいなら乏しいなりに、かえってその闇に沈んで、そのなかにみずからの美を発見するのだと。谷崎は、皮膚の色の違いということにも注目します。誰でも好んで自分たちを醜悪な状態に置きたがらないものである以上、日本人が衣食住の用品に曇った色の物を使い、暗い雰囲気のなかに自分たちを沈めようとするのは当然であると。そこから、はっきりと物を言わない日本人の曖昧なコミュニケーションが生まれてきたわけですが、暗い部屋に住む夫婦はお互いに向き合わず、本心を言い合おうとしません。やはり、この夫婦にはLEDが必要!