No.1119

東京に来ています。社外監査役を務める互助会保証の株主総会が開かれる8月22日の朝、TOHOシネマズシャンテでブラジル映画「アイム・スティル・ヒア」を鑑賞。第97回アカデミー賞で国際長編映画賞を受賞した作品ですが、貴重な歴史の記録であり、家族の絆を描いた名作でした。

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「軍事政権下のブラジルで、元国会議員が軍によって誘拐された実際の事件を基に描くヒューマンドラマ。誘拐された人物の息子であり作家のマルセロ・ルーベンス・パイヴァによる書籍を原作に、必死に夫の行方を捜す妻の姿を映し出す。監督を手掛けるのは『モーターサイクル・ダイアリーズ』などのウォルター・サレス。『リオ、ミレニアム』などのフェルナンダ・トーレス、『尻に憑かれた男』などのセルトン・メロのほか、『セントラル・ステーション』でもサレス監督と組んだフェルナンダ・モンテネグロらが出演している」

ヤフーの「あらすじ」は、「1970年代、軍事政権下のブラジル。元国会議員のルーベンス・パイヴァと妻のエウニセ(フェルナンダ・トーレス)は、5人の子供たちと共にリオデジャネイロで暮らしていた。しかしスイス大使誘拐事件の発生をきっかけに全てが一変。ルーベンスが突然軍に逮捕・連行され、エウニセはその行方を追うが、彼女もまた軍に拘束されて尋問を受ける」となっています。

家族の幸福な日常に突如として亀裂が入る......そんな恐怖をこの映画は描いています。ある日、父親のルーベンス(セルトン・メロ)が、軍関係者らしき者たちに連れ去られ、そのまま帰ってこなくなってしまうのです。家族は知りませんでしたが、ルーベンスは友人たちとともに、反政府活動家の亡命を支援していたのでした。母親のエウニセは、事態に毅然として立ち向かいます。どんな状況にあっても家族を守ろうとするエウニセを演じるフェルナンダ・トーレスの演技が素晴らしく、アカデミー主演女優賞にノミネートされたことも納得できます。特に、ルーベンスが失踪した後に子どもたちとアイスクリーム店を訪れる場面は喪失の悲しみを痛いほど表現しており、映画史に残る名シーンであったと思います。

ルーベンスが連れ去られた後、エウニセも連行されて恐ろしい尋問を受けます。そこでは、「どうして、ルーベンスと結婚したのか?」とか「夫を愛しているのか?」といったプライバシーに立ち入った質問も遠慮なく行われ、わたしは一条真也の映画館「入国審査」で紹介した前日観たばかりのスペイン映画を連想しました。スペインのバルセロナからニューヨークに降り立ったディエゴとエレナ。エレナがグリーンカードの抽選で移民ビザに当選し、事実婚のパートナーであるディエゴとともに、新天地での幸せな生活を夢見てやって来ました。しかし入国審査でパスポートを確認した職員は2人を別室へ連れて行き、密室で拒否権なしの尋問が始まる。予想外の質問を次々と浴びせられて戸惑う彼らでしたが、エレナはある質問をきっかけにディエゴに疑念を抱きはじめます。観客を次第に不安にしていくストレスフルな尋問が両作品に共通していました。

タイトルの「アイム・スティル・ヒア」とは「それでも、わたしは、ここにいる」という意味ですが、主語は夫ルーベンスの帰りを待つ妻のエウニセです。彼女を演じたフェルナンダ・トーレスも素晴らしいですが、ルーベンスを演じたセルトン・メロも良かったです。ルーベンスの失踪は家族に悲嘆をもたらしましたが、長期間にわたってその安否がわからなかったことが悲嘆をさらに深いものにしました。長いあいだ行方が知れない失踪者が無事に帰ってくることはまずないとされていますが、死亡が確定しなければ葬儀をあげることもできず、帰りを待っている家族の心はういつまでも宙ぶらりんです。これほど辛いことはありませんが、そのへんをウォルター・サレス監督は見事に描いていました。エウニセが夫の失踪を乗り越える、1970年から71年のエピソードだけでも観客の胸を打ちますが、その後1996年、さらには2014年へと時間が飛びます。そして、エウニセが歩んだ感動的で驚くべき人生をわたしたちは知ることになります。

この映画のファーストシーンは海。パイヴァ家の長男・マルセロが子犬を拾って家に連れて帰ります。子どもたちの中で唯一の男の子だったマルセロですが、大人になってから大事故に遭って障害を抱えてしまいますが、作家として成功します。この映画の原作本も彼の処女作です。それは、アイスクリーム店で母が見せた悲しい表情をとどめておくために執筆したのかもしれません。そこには両親への深い愛を感じますが、彼の著書によって1970年代のブラジル軍事政権の犯罪が広く世界に知れ渡りました。さらには映画化され、アカデミー賞で国際長編映画賞まで受賞したわけです。それは、マルセロにとって、父を奪われたことへの最大の復讐であると同時に、故人への最高の供養となったように思います。現在、マルセロ・パイヴァはノンフィクションだけでなく、小説や戯曲、映画脚本も手掛けて幅広く活躍しています。

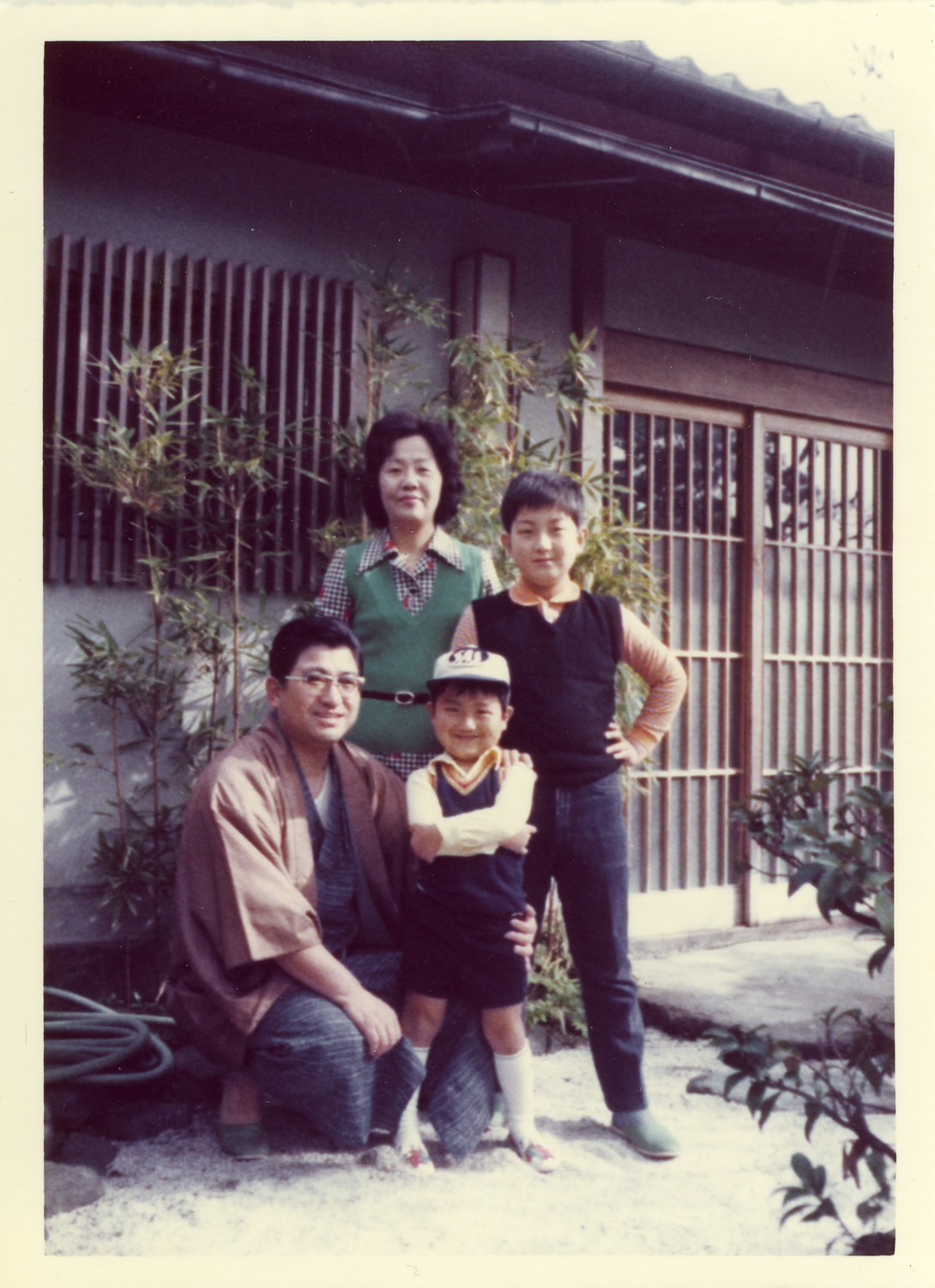

わが家の古い家族写真

ルーベンスの失踪が最初に世界の注目を集めたのは、エウニセがマスコミに公表したことからですが、そこでは1枚の写真が大きな力を発揮しました。ルーベンスの帰りを笑顔で待つパイヴァ一家の家族写真です。一家はたびたび集合写真を撮りましたが、笑顔を求められないときでさえ笑顔で写真に納まりました。わたしは、ブログ「古い家族写真」で紹介したわが家の家族写真のを思い出しました。昨年9月20日に亡くなった父の「お別れの会」を同年11月1日に松柏園ホテルで開催することになり、展示する写真を探したところ、とてもなつかしい写真が出てきました。わたしが9歳、弟が3歳ぐらいでしょうか。松柏園の隣にあった自宅の前で一家4人で仲良く写っています。

ドイツの哲学者ヘーゲルは「家族とは弔う者である」と述べましたが、それに加えて、わたしは「家族とは一緒に写真に写る者である」と言いたいです。40年以上にわたって富士フィルムの年賀状CMに出演し続けた樹木希林さんは、「写真は家族の形を整える」「写真は家族の記憶をとどめるもの」「写真がなかったら、うちの家族って何だったのっていうようなもんですよ」との名言を残しました。つまり、家族写真には初宮参り・七五三・成人式・結婚式・長寿祝い・葬儀・法事法要といった冠婚葬祭と同じ役割や機能があります。やっぱり家族写真は大切ですね。

父の葬儀での家族写真

家族写真を見ていると、自然に「ありがとう」という言葉が浮かんできました。ブログ「サンレー新CM」で紹介したように、わが社の最新の企業CMには「ありがとう」がたくさん登場しますが、自分でも「ありがとう」と言いたくなってきました。思えば、父や母には深い愛情を与えられながら育ててもらい、弟には同じ会社でずっと支えてもらっています。わたしは、古い写真に向かって、「お父さん、たくさん、ありがとう」「お母さん、産んでくれて、ありがとう」「康弘、いつも支えてくれて、ありがとう」とつぶやきました。「ありがとう」と言うたびに、心が洗われて、青空のように澄んでいくような気がしました。