No.0339

スティーブン・スピルバーグ監督作品の「ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書」を観ました。メリル・ストリープとトム・ハンクスという2大オスカー俳優がスピルバーグ作品で初めての共演を果たし、大きな話題となりました。一条真也の映画館「レディ・プレイヤー1」で紹介したようなSF映画もいいですが、こういう社会派映画を作らせてもスピルバーグはやはり天才的ですね。

ヤフー映画の「解説」には、以下のように書かれています。「メリル・ストリープとトム・ハンクスが共演し、スティーヴン・スピルバーグがメガホンを取った社会派ドラマ。実在の人物をモデルに、都合の悪い真実をひた隠しする政府に対して一歩も引かない姿勢で挑んだジャーナリストたちの命懸けの戦いを描写する。『コンテンダー』などのサラ・ポールソンやドラマシリーズ『ベター・コール・ソウル』などのボブ・オデンカークらが出演。脚本を『スポットライト 世紀のスクープ』で第88回アカデミー賞脚本賞を受賞したジョシュ・シンガーらが担当した」

また、ヤフー映画の「あらすじ」には、以下のように書かれています。「ベトナム戦争の最中だった1971年、アメリカでは反戦運動が盛り上がりを見せていた。そんな中、『The New York Times』が政府の極秘文書"ペンタゴン・ペーパーズ"の存在を暴く。ライバル紙である『The Washington Post』のキャサリン(メリル・ストリープ)と部下のベン(トム・ハンクス)らも、報道の自由を求めて立ち上がり......」

映画「ペンタゴン・ペーパーズ」は1971年当時のアメリカにおける最高権力者であったニクソン大統領と新聞メディアが闘う物語です。もちろん実話に基づいています。スピルバーグ監督が、本作の製作を思いついたのは、トランプ政権誕生の瞬間だそうです。結果、彼はわずか1年でこの映画を完成させました。当然ながら、過去の出来事を描きながらも、現在の政治に対する抑止力としてのメディアへのエールとなっています。

この映画を、安倍政権への批判に結びつけようとするコメンテーターも多いようです。たしかに政治権力への抵抗を描いた作品ではありますが、例の「モリカケ問題」などに安直に結びつけるのは的外れな感があります。ましてや財務省の福田次官による「セクハラ疑惑」などを持ち出すのは的はずれも甚だしいと言えるでしょう。くだんの疑惑ではテレビ朝日の取材方法そのものにも違和感をおぼえますが、まあ、そんなことはどうでもよろしい。

「ペンタゴン・ペーパーズ」の核心は、アメリカ政府がベトナム戦争について真実を隠していたということです。ベトナム戦争では、多くのアメリカ人兵士が死にました。当時の新聞メディアが、そして米国民がどうしても許せなかったのは、そこに無念の死を遂げた死者たちへの想いがあったからではないでしょうか。そこが、「モリカケ問題」や「セクハラ疑惑」などとは決定的に異なる点であると思います。

ペンタゴン・ペーパーズとは何か。それは、国際安全保障問題担当国防次官補のジョン・セオドア・マクノートン(英語版)(海軍長官就任直前に死亡)が命じて、レスリー・ハワード・ゲルブ(英語版)(後に国務省軍政局長)が中心になってまとめ、ポール・C・ウォンキ(英語版)国防次官補に提出された、ベトナム戦争とトンキン湾事件に関する非公開の政府報告書です。

Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」の「報告書作成の経緯」には、以下のように書かれています。「正式名称は"History of U.S.Decision-Making Process on Viet Nam Policy,1945-1968"『ベトナムにおける政策決定の歴史、1945-1968年』である。ベトナム戦争からの撤退を公約して大統領に選出されたリチャード・ニクソン政権下の1971年に作成されたこの報告書は、47巻構成(資料を含め約100万語)で、フランクリン・ルーズベルト大統領時代つまりフランス植民地時代にはじまり、フランスの撤退以降にベトナム戦争を拡大させたジョン・F・ケネディとリンドン・B・ジョンソンの両大統領政権下のアメリカ合衆国のインドシナへの政策と『トンキン湾事件』などの当時の政府による秘密工作を網羅している。報告の材料の多くは、ウィリアム・パットナム・バンディ(英語版)国務次官補(前国防次官補)のファイルから出ていると言われており、ホワイトハウスの動き、つまり歴代大統領の動きはあまり盛り込まれていない」

「報告書は『アメリカは不十分な手段(インドシナ半島への兵力の逐次投入)を用いて、過大な目的(共産主義のインドシナ半島全体への拡散の防止)を追求した』と結論づけているが、あくまで目的をどう追求するべきなのかどうかについては述べられていない。特に、東側諸国や発展途上国がいうところの「アメリカの帝国主義的野心」は、少なくとも官僚レベルでは存在せず、純粋に東南アジアにおける共産主義のドミノ理論への恐怖を防ごうとした様に読みとれる。アメリカ政府は終始北ベトナム政府の共産主義的性格にのみに心を奪われ、長年フランスの植民地支配にあえいだベトナム人が持つ民族自決主義的および反植民地主義的性格を無視している様である」(Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」「報告書作成の経緯」)

「また、アメリカ合衆国連邦政府は、当初『20万人規模の軍隊が必要』とされた分析を議会並びに国民に隠し、さらにケネディとジョンソンの両大統領と政府高官は、お互いの異なった思惑から、ベトナム戦争に泥沼に引きずり込まれるように介入していった過程が明らかにされている。特に、アメリカ軍約50万人を上限とする政治的限界(予備役招集が越えられない壁だった)と、ベトナム戦争勝利への見通しがないことが明らかになった。この文書からアメリカ国民による政府に対する『信頼性のギャップ』が深まった』(Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」「報告書作成の経緯」)

Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」の「ニューヨーク・タイムズのスクープ」には、以下のように書かれています。「1971年、執筆者の1人であるダニエル・エルズバーグ(当時シンクタンクのランド研究所に勤務していた)が、アンソニー・ルッソとともにコピーを作成し、ニューヨーク・タイムズのニール・シーハン(英語版)記者などに全文のコピーを手渡した。ニューヨーク・タイムズではシーハン記者を中心に特別チームを作り、1971年6月13日から連載記事として報道された。これを受けてワシントン・ポストなども文書を入手し、編集者のベン・バグディキアン(英語版)らが中心となり『ペンタゴン・ペーパーズ』の報道を始めた。マイク・グラベル上院議員も入手した文書を議会で公表に踏み切る」

「グラベルは当初、フィリバスターの一環として本会議場で読み上げようと試みたが阻止されてしまい、結局はグラベルが委員長を務める外交や国防とは全く関係のない議会上院の建設・土地利用小委員会で委員長権限で全文朗読し、公式記録として議事録に記録させている。文書は後に、ボストンの出版社ビーコン・プレス(英語版)から全文が出版された」

(Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」「ニューヨーク・タイムズのスクープ」)

Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」の「訴訟」には、こう書かれています。「ニューヨーク・タイムズが記事を掲載すると、当時のニクソン大統領は『国家機密文書の情報漏洩である』として事態を重視、司法省に命じて、記事の差し止め命令を求める訴訟を連邦地方裁判所に起こした。ニクソン大統領および連邦政府は、『ペンタゴン・ペーパーズ』そのものは重大な機密情報が含まれていない文書であるものの、戦時中においてこのような政府内の機密文書の漏洩がその後も続くことになると、アメリカ合衆国の安全保障に脅威を与えると見なしていた」

「しかし一審では訴えが却下され、控訴審のワシントン連邦高等裁判所で訴えは認められたが、連邦最高裁判所での上告審では「政府は証明責任を果たしていない」という理由で却下された。この裁判は憲法修正第1条(言論の自由)を巡る問題に関する以後の判例と政府活動に大きな影響を与えた。エルズバーグとルッソは窃盗、情報漏洩などの罪で起訴されたが、後にホワイトハウスの情報工作を担当した『鉛管工(プラマー)』チームが信用を失墜させる目的で、エルズバーグのかかっていたロサンゼルスの精神科医ルイス・フィールディングの事務所に侵入し、カルテを盗もうとした事が、ウォーターゲート事件の余波として判明し、『政府の不正』があったとして裁判は却下された」

(Wikipedia「ペンタゴン・ペーパーズ」「訴訟」)

「ニューヨーク・タイムズ」のスクープからちょうど40年後の2011年6月13日、「ペンタゴン・ペーパーズ」の機密指定は解除されました。国立公文書記録管理局などが全文を公式ウェブサイトで公開し、全7000ページのうち、これまで明らかになっていなかった2384ページも閲覧できるようになりました。

この映画を観て思ったのは、アメリカという国が曲がりなりにも今でも世界の超大国でいられるのは、何か国家全体が迷ったり行き詰まったときには、思い切って建国時代の精神へと「初期設定」することが可能であるということです。日本の場合は建国の時期があまりにも古すぎて「初期設定」というのが難しいのですが、200年ちょっと前に建国されたアメリカではそれが可能であり、彼らは「民主主義」や「報道の自由」に立ち返ることができるわけです。

それから、この映画を観て、わたしは「リーダーシップ」について考えさせられました。この映画の原題は"POST"です。つまり、「ワシントン・ポスト」の物語なのですが、同社の社主がメリル・ストリープ演じるキャサリン・グラハムでした。夫亡き後、新聞社を引き継いだ彼女は、無能で社交好きな女性オーナーと蔑まれ、男性社会から差別されてきます。しかし、その彼女が、会社存続か正義かという二者択一を迫られたとき、当たり前のように正義を選択するのでした。

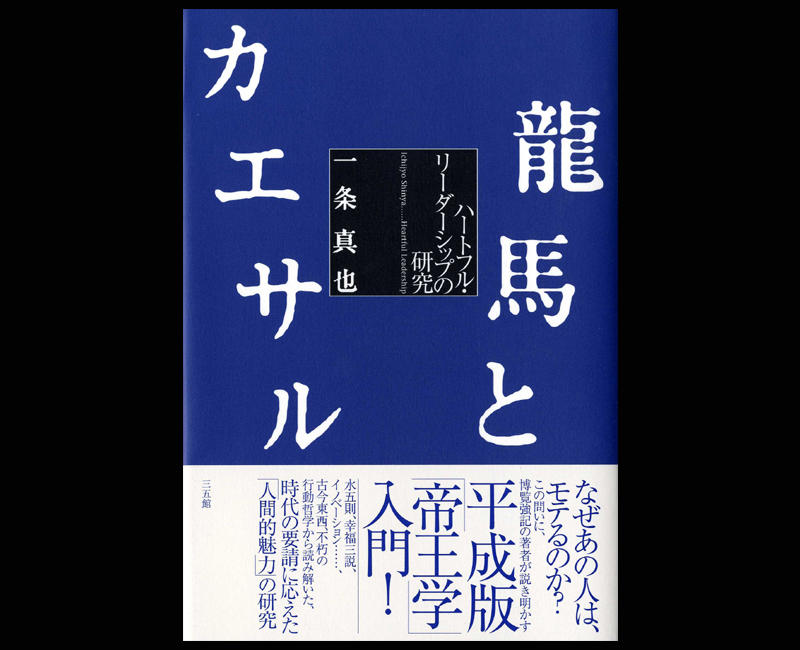

『龍馬とカエサル』(三五館)

キャサリン・グラハムは卓越したリーダーシップを発揮して、これまで彼女を軽んじてきた男性どもを見返したのです。その決断は、じつに見事なものでした。『龍馬とカエサル』(三五館)に書きましたが、リーダーたる者、場合によっては、独断で異常な決断をもしなければなりません。それがリーダー自身の運命だけではなく部下の人生も決定し、かつまた歴史をも変えるということもあるのです。かのユリウス・カエサルがルビコン川を渡るあの時のあの決断、ローマ人たちは彼がそこを越えてきたら反乱軍とみなすという脅しをかけ、よもやその境を越えまいと思っていたところへ、シーザーはわずかの手勢を率いて川を渡り、奇襲をかけました。これによってカエサルの政権が誕生し、かつまた部下たちも繁栄したのです。

同じことを織田信長も桶狭間の戦いでやっています。あのとき、信長が見事だったのは、10倍以上ある今川義元の軍勢の挙動を諜者を放って精密に把握し、最終的に義元がどこからどこへ動くということを通報した部下に最大の褒賞を与えて、殴り込みの戦いの中で今川義元の首を上げた部下にはさほどの褒賞を与えていない点でした。つまり戦さというもののメカニズムを正確に認識し、それを構成している要素のプライオリティすなわち優先順位を的確につけたのです。

信長の家来であった羽柴秀吉も大きな決断をしました。主君である信長が本能寺で明智光秀に討たれたことを知った秀吉は、とるものもとりあえず、ただちに光秀と一戦を交えるべく京都に向かって駆けつけました。いわゆる「中国大返し」です。当時の秀吉は、信長の下の数多くの武将の中でも最も遠方で戦っていました。京都の近辺には、信長の息子もいました。しかし、有力な武将たちも、信長の息子も、信長の仇である光秀を討ちに立ち上がらず、駆けつけない。いわば形勢を読んでいたわけですが、秀吉のみは、ただちに決断を下しました。すなわち、戦っていた相手の毛利家と和睦し、不眠不休で京都へ駆け戻ってきたのです。そして、山崎の合戦に勝利をおさめ、光秀の軍勢を討ち負かし、見事に主君の仇を討ったのでした。

秀吉のこの大胆な行動について、大抵の人は、天下を手に入れるチャンス到来とばかりに喜び勇んで帰ったのだという見方をしています。

しかし、「経営の神様」と呼ばれた松下幸之助は、そういう利害や打算ではなく、秀吉には「主君の仇を討つ」という考えがあったはずだと述べています。松下幸之助自身も、常に何かを決断する際の基準を「何が正しいか」ということに置いたといいます。

まさに、ワシントン・ポスト社の社主キャサリンは「何が正しいか」を考えて、行動したのだと言えます。トム・ハンクス演じるベンはいわば軍師であり、社主のキャサリンは大将です。大将というのは軍師とは違います。軍師は兵法のセオリー通りに、こういう戦法をとったらどうかということを大将に進言します。しかし、それを採用するかしないかを決めるのは、大将の仕事です。大将の仕事とは決断なのです。

さて、日本にも「ペンタゴン・ペーパーズ」のような機密書類が存在したことをご存知でしょうか。「ペンタゴン・ペーパーズ」とは、ベトナムと戦争をしてもアメリカに勝ち目はないことを記した文書です。それと同じように、アメリカと戦争しても日本には勝ち目がないことを明記した文書が存在したのです。

太平洋戦争開戦前、対英米の総力戦に向けての打開策を研究するために、日本の陸軍省経理局内に「陸軍省戦争経済研究班」と呼ばれる機関が設立されました。秋丸次朗主計中佐(えびの市出身)が中心人物であったため、「秋丸機関」と呼ばれました。この機関は戦争遂行のために作られたものでしたが、英米の経済力の調査結果、到底勝ち目がないとの結論が出ました。しかし当時の情勢から、調査結果は闇に葬られ、太平洋戦争へと突入していきました。

Wikipedia「秋丸機関」の「概略」には以下のように書かれています。「1939年(昭和14年)9月、日本に経済国力がないことを前提として、全面経済封鎖という万一の場合に備え、対英米の総力戦に向けての打開策を研究するために、陸軍省軍務局軍事課長の岩畔豪雄大佐が中心となって陸軍省経理局内に研究班が設立された。正式名称は陸軍省戦争経済研究班であり、カモフラージュのために陸軍主計課別班という名称が使われ、陸軍省戦争経済研究班による報告書のほとんどは陸軍主計課別班の名前で提出された。岩畔大佐の意を受けて秋丸次朗中佐が率いたので秋丸機関とも呼ばれた」

Wikipedia「秋丸機関」の「報告の扱いに関する証言」にはこう書かれています。

「秋丸次朗は回顧録『朗風自伝』で『説明の内容は、対英米戦の場合経済戦力の比は、二十対一程度と判断するが、開戦後二ヶ年間は貯備戦力によって抗戦可能、それ以降はわが経済戦力は下降を辿り、彼は上昇し始めるので、彼我戦力の格差が大となり、持久戦には堪え難い、といった結論であった。すでに開戦不可避と考えている軍部にとっては、都合の悪い結論であり、消極的和平論には耳を貸す様子もなく、大勢は無謀な戦争へと傾斜した』と述べている」

故秋丸次朗氏は戦後もこの件については沈黙を守り、やっと昭和54年、後世に伝えるためと書き記しましたが、戦後50年を経るまで、公開されませんでした。2011年1月3日の「日本経済新聞」の一面では、「開戦前夜 焼き捨てられた報告書 現実を直視、今年こそ」という記事が掲載され、「現状認識を封印した戦争の結末は悲惨だった」と書かれました。いつの時代も、どこの国でも、自国の戦争に関する「不都合な真実」は国民に隠されているのです。

故秋丸次朗氏を祖父にもつ秋丸知貴さん

ちなみに、故秋丸次朗氏のお孫さんが「京都の美学者」こと秋丸知貴さんです。現在は滋賀医科大学非常勤講師を務めておられる秋丸さんは、ブログ「『週刊読書人』に『儀式論』の書評が掲載されました」で紹介したように、拙著『儀式論』(弘文堂)の素晴らしい書評を書いて下さいました。

また、わたしの上智大学グリーフケア研究所客員教授就任にあたり、秋丸さんは「私は、一条先生をケン・ウィルバー以上の当代随一の世界的な博覧強記の賢者だと思っておりますので、アカデミズムが一条先生を看過されないことは日本にとっても世界にとっても大きな利益であると心より思います」との過分なメッセージをメールで送って下さいました。

感謝し、かつ恐縮しつつも、わたしは嬉しかったです。

秋丸知貴さんと

わたしは秋丸さんにいつか、秋丸機関についての著書を出してほしいと思います。そして、多くの日本人の命を救おうとしたお祖父様の志を世に広く知らしめていただきたいと願っています。

最後に、秋丸さんは映画「ペンタゴン・ペーパーズ」を観られたでしょうか。もし、観られたとしたら、どのような感想を抱かれたでしょうか。そのことに、わたしは非常に関心があります。