No.1053

東京に来ています。4月16日、会議と打ち合わせの間を縫って、アメリカ・イギリス映画「終わりの鳥」をヒューマントラストシネマ有楽町で観ました。「死」がテーマのファンタジーということで楽しみにしていたのですが、正直言って、あまり心に響くものがありませんでした。

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「誰もが迎える死を、クロアチア出身のダイナ・O・プシッチ監督が描いたドラマ。余命わずかの娘を抱える女性が、娘のもとに現れた命の終わりを告げる鳥"デス"を追い払おうとする。『地球は優しいウソでまわってる』などのジュリア・ルイス=ドレイファス、『恋人はアンバー』などのローラ・ペティクルーらが出演する」

ヤフーの「あらすじ」は、「15歳のチューズデー(ローラ・ペティクルー)は余命わずかと宣告されていた。ある時、彼女の前に生きものの命の終わりを告げる鳥"デス"が現れる。チューズデーはデスをジョークで笑わせ、すっかり打ち解けたうえに、留守にしている母ゾラ(ジュリア・ルイス=ドレイファス)が帰宅するまで、自分の寿命を伸ばすことに成功する。帰宅したゾラは、デスの存在に驚き、彼女からデスを遠ざけようとする」となっています。

わたしは、これまでグリーフケアの研究および実践を行ってきました。グリーフケアには、「死別の悲嘆を軽減すること」と「死の不安を乗り越えること」の2つの目的があります。この映画の場合は、2つともに深く関わっています。愛する娘との死別の悲嘆をおそれる母ゾラ、自身の死すべき運命に向かい合うチューズデー。そんな母娘の前に、「死」そのものであるデスという鳥が出現します。

映画「終わりの鳥」の冒頭は、デスの目のアップから始まるのですが、なかなかグロテスクな映像でした。デスの吐息や声もけっして愉快なものではなく、わたしは苦手でした。デスがICE CUBEの名曲を歌って踊るところも嫌でした。ブラックユーモアということでしょうが、こんな変な鳥を登場させないと「死」を描けないということが理解できません。「終わりの鳥」は、ファンタジー映画としてもけっして魅力的な作品ではありません。

デスという鳥は、生きものの命の終わりを告げるわけですから、結局、死神ということですね。これまで多くの映画で死神がさまざまな姿で描かれ続けてきましたが、わたしが一番好きな作品は、スウェーデンの巨匠イングマール・ベルイマン監督の「第七の封印」(1957年)です。土着信仰とキリスト教信仰が混在する中世の北欧を舞台に、十字軍の遠征から帰途についた騎士と死神のチェスでの対決を通して"神の存在"を問い掛けた作品です。「終わりの鳥」でも"神の存在"について言及されますが、「第七の封印」のような深みは感じられませんでした。

「終わりの鳥」では、"神の存在"だけでなく"来世の存在"についても問われます。ゾラは「来世がなかったら、生きている意味などない」とデスに訴えるシーンが印象的でした。来世に関しても多くの映画が描いてきましたが、最近、衝撃的な作品に出合いました。一条真也の映画館「片想い世界」で紹介した日本映画です。まだ同作が公開中なので詳しくは書きませんが、多くの日本人の来世観や死生観に影響を与えたのではないでしょうか? ファンタジー映画としても、「終わりの鳥」よりもずっと優れています。

『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)

長い人類の歴史の中で、死ななかった人間はいませんし、愛する人を亡くした人間も無数にいます。これまで数え切れないほど多くの宗教家や哲学者が「死」について考え、芸術家たちは死後の世界を表現してきました。医学や生理学を中心とする科学者たちも「死」の正体をつきとめようとして努力してきました。まさに死こそは、人類最大のミステリーであり、全人類にとって共通の大問題なのです。なぜ、自分の愛する者が突如としてこの世界から消えるのか、そしてこの自分さえ消えなければならないのか。これほど不条理で受け容れがたい話は他にありません。拙著『死を乗り越える映画ガイド』(現代書林)には、その不条理を受け容れながら、心のバランスを保ち、生きていくための映画がたくさん紹介されています。

© 一条真也

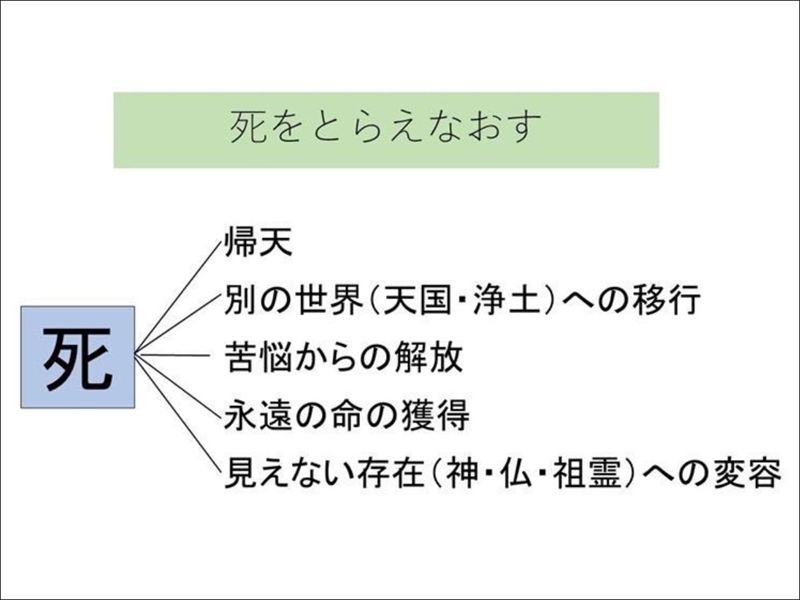

わたしは、グリーフケアの講義で「死をとらえなおす」という話をしてきましたが、そこでは死を「帰天」「別の世界(天国・極楽)への移行」「苦悩からの解放」「永遠の命の獲得」「見えない存在(神・仏・祖霊)への変容」などという考えを紹介します。どの考えを選択し信じるかは、その人の自由です。要するに、「死」=「消滅」と考えず、ある意味で「陽にとらえる」ことが大切なのではないでしょうか。誤解のないように念のため言っておきますが、それは「自死」を肯定するといったような問題とはまったく別次元にあります。最後に、「終わりの鳥」でデスが「死後の生き方や意味は、生きている者の生き方や思い出がつくる」という言葉が心に残りました。