No.1002

東京に来ています。1月22日の夜、業界の新年賀詞交歓会の二次会に参加した後、TOHOシネマズ日本橋で日本映画「室町無頼」のレイトショーを観ました。劇場が「コレド室町」という施設に入っているのも縁がありました。終演時はすでに深夜でしたが、もう最高に面白かったですね。一条真也の映画館「君の忘れ方」で紹介したわが原案映画と同日公開ですが、これは今年初の一条賞候補作品です!

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「『ヒート アイランド』の原作などで知られる直木賞作家・垣根涼介の歴史小説を実写映画化。大飢饉と疫病により荒廃した室町時代の京都を舞台に、混迷の世を顧みようとしない権力に立ち向かう無頼たちの闘いを描く。監督・脚本を務めたのは『22年目の告白―私が殺人犯ですー』などの入江悠。無頼たちを率いる主人公を『騙し絵の牙』などの大泉洋が演じ、『HOMESTAY(ホームステイ)』などの長尾謙杜、『his』などの松本若菜のほか、柄本明、北村一輝、堤真一らが共演する」

ヤフーの「あらすじ」は、以下の通りです。

「1461年、京の都。大飢饉と疫病が同時に発生して路上には死体が放置され、社会秩序が崩壊して貧富の格差が広がっていたが、室町幕府は無策で対策を講じることができずにいた。京の悲惨な状況を目の当たりにした無頼漢・蓮田兵衛(大泉洋)は、ひそかに倒幕と世直しの野望を抱き、天涯孤独な青年・才蔵(長尾謙杜)をはじめ無頼の徒を率いて巨大権力に反旗を翻す。そんな彼らの前に、兵衛のかつての悪友で幕府から市中警護を任されている悪党一味の首領・骨皮道賢(堤真一)が立ちはだかる」

いやあ、「室町無頼」、本当に面白かったです! それも中弛みが一切なく、最初から最後までずっと面白かったですね。一条真也の映画館「レジェンド&バタフライ」、「十一人の賊軍」で紹介した作品に続く、東映の大型時代劇ですが、東映のすべての時代劇の歴史の中でも最高傑作ではないか思えるほどの完成度でした。時代背景の室町時代は謎の多い時代です。日本史の専門家の間でも「室町時代はわからない」という声が多いようです。わからない時代だからこそ、自由に描くことができます。そして、入江悠監督が自由自在に描きまくったのが本作「室町無頼」です。

「室町無頼」の世界観は、いわゆるディストピア映画に通じるものがあります。具体的には「マッドマックス」シリーズや「北斗の拳」のような夢も希望もない乾いた世界観です。そこには砂ぼこりがあります。多くの映画評論家が「室町幕府」にマカロニ・ウェスタンの影響を見ていますが、わたしも同感です。ホイチョイ・プロダクションの馬場康夫氏との対談で、入江監督は「黒澤明の『用心棒』を意識した」と言っていますが、そのクロサワの「用心棒」(1961年)を西部劇に翻案したのが、クリント・イーストウッド主演のマカロニ・ウェスタンの代表作「荒野の用心棒」(1964年)です。「室町無頼」は明らかに「荒野の用心棒」に似ています。

「室町無頼」の主人公・蓮田兵衛を演じた大泉洋が良かったです。薄汚れた登場人物だらけの「室町無頼」の中で兵衛はブルーのコーディネートで決めていて、すごくオシャレです。そして、とても腕が立ちます。マカロニ・ウェスタンの匂いがするこの映画の中で、大泉洋がクリント・イーストウッドのように見えてきます。実在した兵衛は、室町期に発生した徳政一揆の指導者として名が知られる人物です。しかし、出自は不明で、『新撰長禄寛正記』は「牢人の地下人」としています。兵衛は主家を失って諸国を徘徊していた 牢人でしたが、映画が描く寛正3年(1462年)の土一揆の大将となり、幕府を苦しめました。一揆が鎮圧されると処刑され、史料に登場するのは数行に過ぎませんが、土着の農民が起こした土一揆を、武士出身の牢人が指揮したのは初めてでした。

堤真一が演じた骨皮道賢も実在します。もともと目付の頭目で、侍所所司代の多賀高忠に仕え、盗賊の追捕を行っていました。応仁元年(1467年)の「応仁の乱」で足軽大将として活躍、細川勝元に金品によって勧誘され、東軍に属して戦った人物です。伏見の稲荷山(京都市伏見区)の稲荷社に拠点を置き、300人程の配下を指揮して放火や後方攪乱を担当しました。翌応仁2年(1468年)、山名宗全、斯波義廉、朝倉孝景、畠山義就、大内政弘らの大軍により布陣していた稲荷社を包囲されると、女装して包囲網を脱出しようとしましたが露顕し、朝倉孝景の兵に討ち取られ、首は東寺の門前に晒されました。堤真一の殺陣も素晴らしく、映画のクライマックスで流した道賢の涙には心打たれました。

そして、なんといっても「室町無頼」で最高に素晴らしかった俳優は長尾謙杜です。兵衛に出会い、大きく運命が動き出す青年・才蔵を演じています。役作りのために体重は6キロほど増やしたという彼は、「大飢饉の時代設定なので、ガリガリでも正解だと思うのですが、役柄的には、身体を大きくしたり、足腰を強くしないといけないというのはありました。ビジュアルは汚れて真っ黒なので、僕だとわからないシーンもありますが、ちゃんと全部僕です!(笑)」と語っています。地獄の修行を経て、棒術の達人になる才蔵の成長物語も見どころの1つになっています。本作がアクション初挑戦という長尾ですが、長さ6尺(約180センチ)にも及ぶ棒を武器に、超人的なアクションを披露しています。また、終盤のロングショットで彼が披露する長いアクションシーンには非常に感動しました。

長尾謙杜は、男性アイドルグループ「なにわ男子」のメンバーです。つまり、旧ジャニーズ事務所のタレントなのですが、現在22歳でこれほど時代劇で高度なパフォーマンスを披露できるのは尋常ではありません。彼は、「岡田(准一)くんをはじめ、アクションで活躍されている先輩方もいらっしゃるので、僕も続けるようにこれから磨いていけたらと思います。特にずっと言っていることがあって、自分の名前が上杉謙信からきているので、上杉謙信を演じてみたいです。いつか大河の主演として上杉謙信を演じることができる日が来たら嬉しいです」と語っています。入江監督も時代劇俳優としての長尾には大いに期待しており、「室町無頼」がヒットしたら、次は長尾の主演で「戦国無頼」を作りたいとか。それは、ぜひ観たいです!

「室町無頼」には、他にも多くの役者が名演技を見せていますが、兵衛に想いを寄せる遊女を演じた松本若菜が良かったですね。エキゾチックな彼女を顔を見ていると「誰かに似ているな」と思ったのですが、それがブログ「全互協・財団新年行事」で紹介した冠婚葬祭互助会業界の新年賀詞交歓会でお会いした参議院議員の石井苗子先生の若い頃だと気づきました。また、才蔵のコーチ役の女性を演じた武田玲奈も良かったです。グラビアアイドルの印象が強かった彼女ですが、これほどアクションができる女優さんとは知りませんでした。これからが楽しみですね。「室町無頼」を「キングダム」シリーズと比較する人もいるようですが、確かに「キングダム」は名作とは思いますが舞台が古代中国というのが心に引っ掛かっていました。中国人を日本人が演じるよりも、「室町無頼」のように、日本人を日本人を演じる方がいいと思います。

「室町無頼」のテーマは一揆ですが、民衆の怒りと「幸せになりたい」というエネルギーの大きさに圧倒されました。入江監督は、「参考にするために一揆映画を探したけれども見つからなかった」と語っていました。「室町無頼」のような一揆映画は前代未聞なわけですが、それだけに魅力がありました。そして、わたしは「いつの時代、どんな国であっても、民衆には一揆を起こす権利がある」と思いました。それは国家に限りません。企業も同じです。いま、フジテレビが激震しており、倒産の危機に瀕しています。先日の港浩一社長の会見から危機感は感じられませんでした。23日には問題の張本人である中居正弘が芸能界からの引退を発表し、フジテレビは臨時取締役会を開催するそうです。もし、それでも同局が抜本的な改革が行わない場合は、アナウンサーを含む社員全員が一揆を起こして、日枝上皇や港征夷大将軍を退任させるべきです。

さて、「室町無頼」の冒頭には、大量の死体が登場します。飢饉と疫病で亡くなった者たちの亡骸ですが、まともな弔いなどしてもらえず、大きな穴の中に投げ入れられて焼かれるだけです。まるでアウシュビッツ強制収容所で焼かれたユダヤ人の死体のようで、死者の尊厳などそこには存在しません。その後、将軍の庭に飾るための巨石を農民たちが運ぶシーンがスクリーンに映し出されます。庭は花という生命が咲き誇り、美が集約された場所です。楽園や天国のイメージさえも連想させる庭にたずさわる者が処刑をも担っていたのです。そのことは日本の中世被差別民の世界を考える上でも大きなヒントになるというのが 一条真也の読書館『花と死者の中世』(解放出版社)で紹介した本を書いたジャーナリストの中島渉氏です。

中島氏は、「古代末期から中世へと時代が下るにつれて、とくに都市の貴族たちの、死穢(人間だけでなく動物の死体・死牛馬処理もケガレの発生源とする)への忌避感は過敏になっていく。ケガレは伝染する実体であり、ケガレにふれた者もケガレとして忌む『延喜式』は10世紀に制定されている。これは、ケガレの国家管理がはじまっていることをしめすものだ」と述べています。その頃から、平安京では死穢のケガレを放逐するための方策が練られました。まずは平安京内での埋葬が禁じられ、都の東の郊外に葬送の地がつくられたのです。死穢のケガレと日本の伝統芸能とをつなぐものとして「同朋衆」の存在があります。

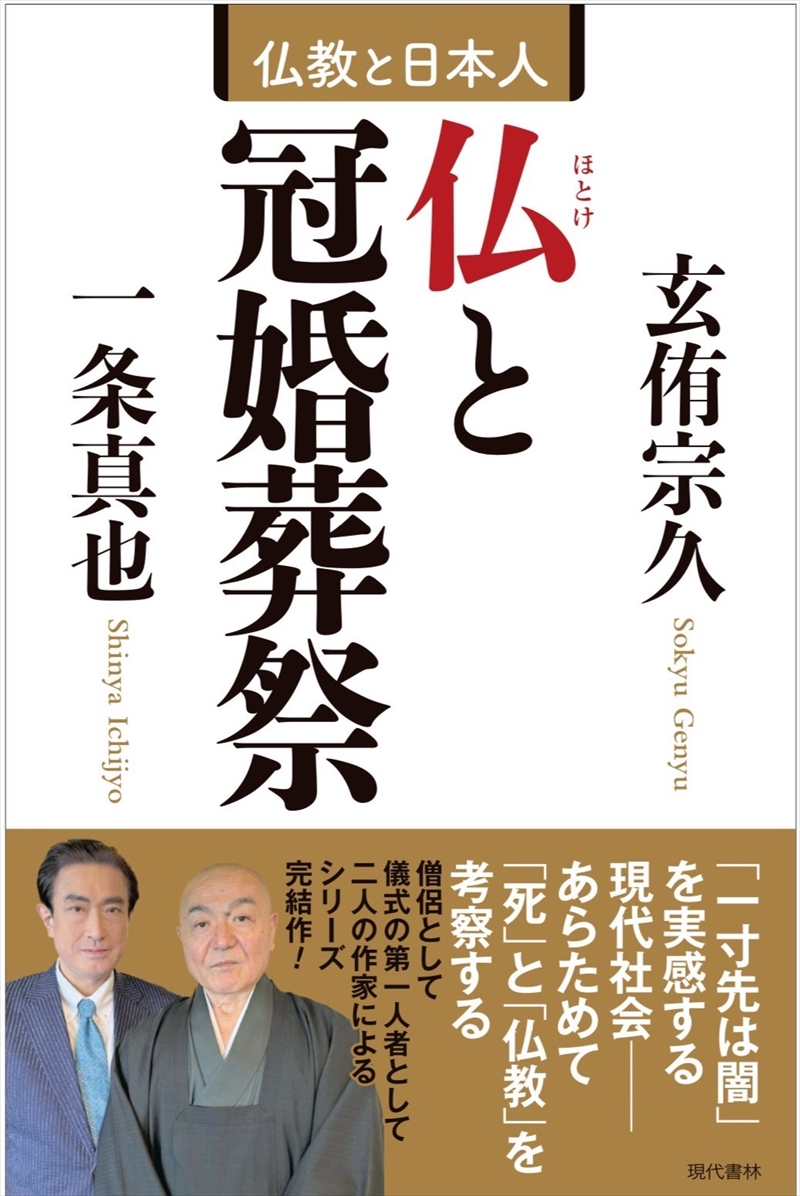

同朋衆とは何か。それは、室町時代、合戦に同行した従軍僧たちです。戦死者があればその死を弔い、負傷者の介抱をしました。いっぽうで、合戦のないときには芸事をして雇い主である武家を愉しませたそうです。彼らは将軍のかたわらで雑事も引き受けましたが、茶の湯や連歌といった芸事に通じて、将軍を慰めたのです。僧であった彼らは剃髪していましたが、異風の衣服を身につけていたとされ、室町文化の形成に大きな役割を果たしていくのです。映画「室町無頼」に描かれたように、室町時代は希望のない時代でした。しかし、死者が蔑ろにされる最悪の状態から茶道や華道といった日本文化の粋が生まれてきたのです。今また、令和の日本は希望のない時代を迎えていますが、わたしたちは「死」や「葬」をどうとらえればいいのか。そんなテーマを中心に、芥川賞作家で僧侶の玄侑宗久先生と語り合った対談本が『仏と冠婚葬祭~仏教と日本人』(現代書林)で、3月3日の刊行予定。お楽しみに!

『仏と冠婚葬祭~仏教と日本人』のカバー案