No.1125

9月2日の夜、次回作『満月交命』(現代書林)の最終打ち合わせをした後、フランス・メキシコ映画「マルティネス」をヒューマントラストシネマ有楽町で観ました。ヒューマンコメディ映画ですが、とてもスローな展開なので爆睡しましたが、最後はホロリとさせる人生の応援歌でしたね。主人公の男性は60歳という、わたしより年下の設定でしたが、なかなか渋い小洒落爺で、カッコ良かった!

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「老いや死、孤独に直面した60歳の男性を描くヒューマンドラマ。偏屈で人間嫌いな男性が、孤独死した隣人女性が自分宛ての贈りものを遺していたことを知り、前を向き始める。監督はメキシコ出身のロレーナ・パディージャ。『ナチュラルウーマン』などのフランシスコ・レジェスが主人公を演じ、ドラマシリーズ「エル・チャポ」などのウンベルト・ブスト、『朝日が昇るまで』などのマルタ・クラウディア・モレノらが出演する」

ヤフーの「あらすじ」は、「メキシコで生活している60歳のチリ人男性・マルティネス(フランシスコ・レジェス)は、偏屈で人付き合いが嫌いだった。仕事などで日々のルーティンを決して崩さない彼の日常は、会社から退職をほのめかされ、後任のパブロ(ウンベルト・ブスト)がやって来たことで揺らぎ始める。そんなときアパートの隣人女性・アマリアが部屋で孤独死し、自分宛ての贈りものが遺されていたことを知る。彼女が遺した日記や手紙、写真を通してアマリアに興味を抱き始める中、マルティネスは再び人生への好奇心を取り戻していく」です。

マルティネスの隣人だったアマリアは長らく妻子のある男性の愛人をしていた女性でした、そんなアマリアが遺したノートには、「映画館に行く」「プラネタリウムに行く」「遊園地に行く」「イタリア料理を食べる」......さまざまな「やりたいこと」リストが記されていました。孤独死した彼女は目標が果たせなかったわけですが、それを知ったマルティネスは彼女のソロ活を自ら実行します。わたしには、『死ぬまでにやっておきたい50のこと』(イースト・プレス)という著書があります。「人生の後半を後悔しないライフプランのつくり方」というサブタイトルがついていますが、巻末にはわたし自身の「やりたいこと」リストを掲載しました。映画「マルティネス」のように、故人が「やりたかったこと」を残された者が実行するというのは、故人の人生を継いで生きるということであり、最高の供養となるのだと思いました。

偏屈で友人のいないマルティネスの姿を見たとき、わたしは一条真也の映画館「オットーという男」で紹介した2023年のアメリカ映画の主人公を思い出しました。フレドリック・バックマンの小説を原作にしたスウェーデン映画『幸せなひとりぼっち』を、『幸せへのまわり道』などのトム・ハンクス主演でリメイクした作品です。オットー(トム・ハンクス)は、近所を散策して少しでもルールを破った者を見つければ説教するなど、不機嫌な態度や厳格すぎる言動で町の人々に嫌われていました。しかし実はオットーは、妻に先立たれ、仕事も失い、孤独と絶望にさいなまれていたのでした。自ら命を絶とうとするオットーですが、そのたびに向かいの家に越してきたマリソル一家の邪魔が入り、思いを遂げることができません。マリソルから小さい娘たちの子守や車の運転を頼まれたオットーは、彼らとのやりとりを通してある変化を感じます。

近所の人々から「嫌な爺さん」と思われていたオットーは、向かいの家に越してきたメキシコ人一家に振り回されながらも、彼らの温かさで少しづつ人間らしい感情を取り戻していきます。最愛の妻を亡くした絶望感と孤独感から、オットーは何度も自死を試みます。しかし、メキシコ人女性マリソルの必死の訴えを受け止めて、そのような「馬鹿な行為」は考えないようになるのでした。マリソルはけっこうお節介な女性なのですが、この「お節介」がオットーを救ったのでした。わたしは、地域社会には「お節介」というものも、ある程度は必要であると思います。無縁社会を乗り越えるためには、「お節介」の復活が求められると言えるでしょう。

『隣人の時代』(三五館)

「無縁社会」などと呼ばれるようになるまで、日本人の人間関係は希薄化しました。その原因のひとつには個人化の行き過ぎがあり、また「プライバシー」というものを過剰に重視したことがあります。そのため、善なる心を持った親切な人の行為を「お節介」のひと言で切り捨て、一種の迷惑行為扱いしてきたのです。しかし、「お節介」を排除した結果、日本の社会は良くなるどころか、悪くなりました。拙著『隣人の時代』(三五館)で、わたしは、高齢者の孤独死や児童の虐待死といった悲惨な出来事を防ぐには、挨拶とともに、日本社会に「お節介」という行為を復活させる必要があると訴えました。また、同書では「隣人祭り」というものを提唱し、大きな反響を得ました。「隣人祭り」とは、地域の隣人たちが食べ物や飲み物を持ち寄って集い、食事をしながら語り合うことです。都会に暮らす隣人たちが年に数回、顔を合わせて、同じ時間を過ごします。誰もが気軽に開催し参加できる活動です。

「隣人祭り」といえば、20世紀末にパリで生まれましたが、2003年にはヨーロッパ全域に広がり、2008年には日本にも上陸しました。同年10月、北九州市で開かれた九州初の「隣人祭り」をわが社はサポートさせていただきました。日本で最も高齢化が進行し、孤独死も増えている北九州市での「隣人祭り」開催とあって、マスコミの取材もたくさん受け、大きな話題となりました。冠婚葬祭互助会であり、高齢者の会員さんが多いわが社はNPO法人と連動しながら、「隣人祭り」を中心とした隣人交流イベントのお手伝いを各地で行ってきました。コロナ禍前の2019年(令和元年)まで、毎年750回以上の開催をサポートしましたが、最も多い開催地は北九州市でした。

「隣人祭り」が登場する映画といえば、クリント・イーストウッドが監督・主演した「グラン・トリノ」(2009年)を思い出します。イーストウッドの監督作品の中でも最高傑作と呼び声の高い作品です。妻に先立たれ、息子たちとも疎遠な元軍人のウォルト(クリント・イーストウッド)は、自動車工の仕事を引退して以来単調な生活を送っていました。そんなある日、愛車グラン・トリノが盗まれそうになったことをきっかけに、アジア系移民の少年タオ(ビー・ヴァン)と知り合います。やがて2人の間に芽生えた友情は、それぞれの人生を大きく変えていきます。

「グラン・トリノ」では、朝鮮戦争従軍経験を持つ気難しい主人公が、近所に引っ越してきたアジア系移民一家との交流する姿が感動的でした。そして、その舞台が「隣人祭り」だったのです。民族や国籍が違っても、一堂に会して、食べて飲んで、歌って踊る。「隣人祭り」には、あらゆる差異を無化して、人々を一体化させる力があります。頑固な老人な隣人の存在によって善き人となること、トヨタ車よりもフォード車を愛していること、機械の修理に強いこと...「グラン・トリノ」と「オットーという男」の間には多くの共通点があります。なんだか、トム・ハンクスの顔がクリント・イーストウッドに見えてきました。

また、マルティネスが孤独死した隣人女性・アマリアの人生に想いを馳せるところは、一条真也の映画館「おみおくりの作法」で紹介した2015年のイギリス・イタリア映画を連想しました。ウベルト・パゾリーニが監督を務め、身寄りのない人の葬儀を行う地方公務員の姿にスポットを当てた人間ドラマです。公務員のジョン・メイ(エディ・マーサン)は、ロンドン南部ケニントン地区で亡くなった身寄りのない人々の葬儀を執り行う仕事をしています。いくらでも事務的に処理できる仕事ですが、律儀な彼は常に死者に敬意を持って接し、亡くなった人々の身内を捜すなど力を尽くしていました。糸口が全て途切れたときに初めて葬儀を手配し、礼を尽くして彼らを見送ってきた彼に思いもかけない出来事が起こります。葬儀の本質を示す名作でした。

ジョン・メイは、孤独死した人々の人生に想いを馳せます。彼らが孤独死した部屋を訪れ、残された写真などから彼らの人生を辿ります。写真こそは死者の生き様を知る上での唯一無二のメディアであることを再認識しました。もともと、写真とは「死者と再会したい」という人間の想いが生んだメディアであると思います。ちなみに、すべての人物写真は遺影です。たとえ生きている人を撮影した写真であっても、それは将来必ず、遺影となります。なぜなら、死なない人はいないからです。写真とは徹底して「死」と結びついたメディアであり、葬儀の際に遺影を飾るのはあまりにも当然と言えるでしょう。

ジョン・メイは、写真をはじめとした僅かな手がかりをもとに、死者の身内や知人を訪ねます。そして、「ぜひ葬儀に参列してあげてほしい」と頼み込むのです。彼は1つの案件が終了すると、ノートに「調査終了」と書き込みます。それを見て、彼の仕事は基本的に探偵なのだなと気づきました。探偵は、依頼人のこれまでの人生や、死体が生きていた頃の様子などについて推理を働かせます。ジョン・メイの仕事もまったく同じでした。

わたしは「おみおくりの作法」を観ながら、一条真也の映画館「シャーロック・ホームズ」で紹介した映画を連想しました。 シャーロック・ホームズには独特の推論形式があります。ホームズは、やってきたクライアントの話を聞く前に、その人物の職業や来歴をぴたりと言い当てます。この映画にも、「あなたは家庭教師をしていて、教え子は8歳の男の子ですね」と的中させるシーンが出てきます。これは、どういう服を着ているかとか、その服のどこにインクの染みがあり、顔のどこに傷がついているかとか、具体的なデータを読んでいるわけです。そのような細部の情報を組み合わせて、ホームズはその人のパーソナル・ヒストリーを想像の中で構成しているのです。

思想家の内田樹氏は『邪悪なものの鎮め方』(文春文庫)において、探偵の仕事について鋭く分析し、「探偵は一見して簡単に見える事件が、被害者と容疑者を長い宿命的な絆で結びつけていた複雑な事件であったことを明らかにする。読者たちはその鮮やかな推理からある種のカタルシスを感じる。それは探偵がそこで死んだ人が、どのようにしてこの場に至ったのかについて、長い物語を辛抱づよく語ってくれるからである。その人がこれまでどんな人生を送ってきたのか、どのような経歴を重ねてきたのか、どのような事情から、他ならぬこの場で、他ならぬこの人物と遭遇することになったのか。それを解き明かしていく作業が推理小説のクライマックスになるわけだが、これはほとんど葬送儀礼と変わらない」と指摘しています。

「探偵の仕事は葬送儀礼と同じ」という考えには、つねに葬儀の意味を考え続けているわたしも膝を打ちました。内田氏は、さらに「死者について、その死者がなぜこの死にいたったのかということを細大漏らさず物語として再構築する。それが喪の儀礼において服喪者に求められる仕事である。私たちが古典的なタイプの殺人事件と名探偵による推理を繰り返し読んで倦まないのは、そのようにして事件が解決されるプロセスそのものが同時に死者に対する喪の儀礼として機能していることを直感しているからなのである」と書いています。まことに鋭い指摘だと思います。

この内田氏の文章を読んだとき、「行旅死亡人」と呼ばれる人々のことを思い浮かべました。氏名も職業も住所もわからない行き倒れの死者たちです。いわゆる「無縁死」で亡くなる人々です。そんな死者が、日本に年間約3万人もいるといいます。明日、自宅の近くの路上にそんな死者が倒れている可能性がないとは言えません。その人が何者で、どのような人生を歩んできたのか。それを、みんなで推理しなければならないのが「無縁社会」です。わたしたちは、「一億総シャーロック・ホームズの時代」を生きているのかもしれません。

映画「マルティネス」の話に戻ります。孤独死した女性・アマリアの人生を探偵よろしく探っていったマルティネスは、いつしか、もうこの世にはいないアマリアに恋心を抱きます。死者であるアマリアのためにプレゼントを買い、料理を作り、とっておきのワインを注いであげます。また、彼女が果たせなかったソロ活の「やりたいこと」リストを見つけ、マルティネスは1人で映画館や遊園地やプラネタリウムに足を運びます。そのときの彼の幸福そうな表情が印象的でした。そうです、「死者へのコンパッションは、生者のウェルビーイング」になるのです。

「マルティネス」という、ちょっぴり変な恋愛映画を観て、わたしは「人は1人では生きていけない」ということを痛感しました。そして、ともに生きる相手は生者とは限りません。すでにこの世を去った死者でもよいのです。たとえ相手の姿が見えなくても、誰かのことを想うだけで、人は幸せな気分になれます。想いを寄せる死者は優しく、マルティネスのような孤独な者の心に寄り添い、人生に潤いを与えてくれます。人は亡き人を思うとき、ただ悲しみに沈むのではなく、その人の夢や願いを受け継ぐことで自らの生を豊かにできます。死者は決して消え去る存在ではなく、生者の心の中で生き続けるのです。映画「マルティネス」は、「死者とともに生きる」物語でした!

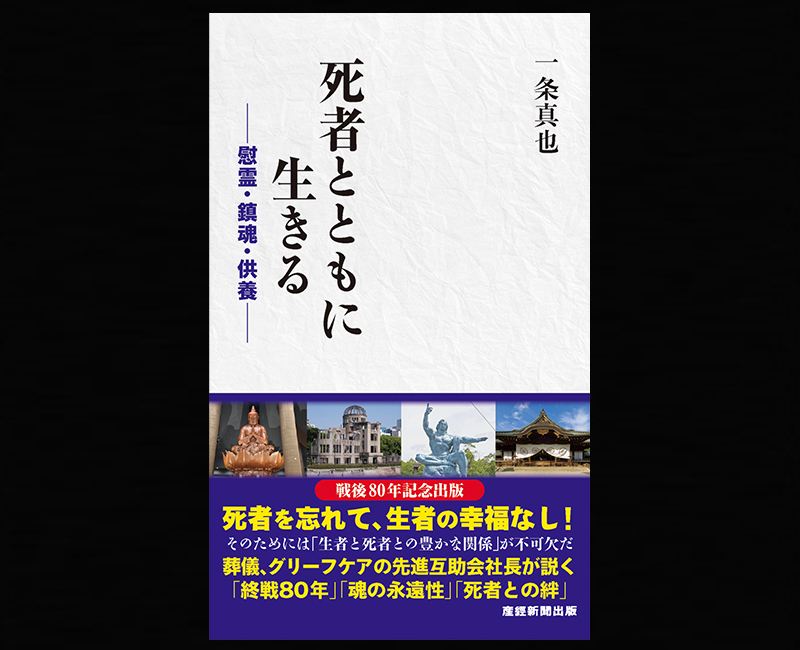

『死者とともに生きる』(産経新聞出版)