No.1115

80年目の「終戦の日」となる8月15日の夜、日本映画「雪風 YUKIKAZE」をローソン・ユナイテッドシネマ小倉で観ました。かなり期待していた作品で、それなりの感動はありました。ただ、戦艦大和の最期をはじめとする重要なシーンがはっきりと描かれておらず、話がぼやけてしまっているのが残念でした。「たった80年前、海は戦場でした。」が映画キャッチコピーですが、戦争の悲惨さを訴えたいのであればもっと踏み込んでほしかったです。

ヤフーの「解説」には、こう書かれています。

「実在した大日本帝国海軍の駆逐艦『雪風』にフォーカスしたドラマ。ミッドウェー海戦、レイテ沖海戦など、太平洋戦争の激戦をくぐり抜けてきた、雪風の乗組員やその家族らの姿を描く。メガホンを取るのは、助監督として『空母いぶき』などに携わってきた山田敏久。『シン・ゴジラ』などの竹野内豊、『沈黙の艦隊』などの玉木宏、『か「」く「」し「」ご「」と「』などの奥平大兼のほか、田中麗奈、益岡徹、石丸幹二、中井貴一らが出演する」

ヤフーの「あらすじ」は、以下の通りです。

「1942年6月、ミッドウェー島沖。沈没目前の巡洋艦『三隈』に駆逐艦『雪風』が近づき、先任伍長・早瀬幸平(玉木宏)の指揮のもと、二等水平の井上壮太(奥平大検)ら、海に投げ出された三隈の乗員が救出される。翌年10月、雪風に水雷兵となった井上や新しい艦長・寺澤一利(竹野内豊)が配属されるが、寺澤がミッドウェー島沖の救助をとがめたことから、彼と早瀬の間に緊張が走る」

2025年8月15日付「産経新聞」

恥ずかしながら、わたしは雪風という駆逐艦をよく知りませんでした。8月15日付の「産経新聞」にわが社の意見広告を打ちましたが、そこに「戦争は、歴史の事実であると同時に、人間の心を揺さぶる『巨大な物語の集合体』でもあります。真珠湾攻撃、ミッドウェー海戦、ゼロ戦、ビルマ戦線、神風特別攻撃隊、回天、硫黄島の戦い、東京大空襲、戦艦大和、ひめゆり部隊、沖縄戦、広島原爆、長崎原爆、満州侵攻、ポツダム宣言受諾、玉音放送......それぞれ単独でも大きな物語を形成しているのに、それらが無数に集まった巨大な物語の集合体。それが先の大戦だったと思います」と書きました。さらに「雪風」という物語がわたしの心に加わりました。

雪風は、大日本帝国海軍の駆逐艦で、陽炎型駆逐艦(一等駆逐艦)の8番艦です。太平洋戦争(大東亜戦争)当時の主力駆逐艦であった甲型駆逐艦(陽炎型駆逐艦、夕雲型駆逐艦)38隻の中で、雪風は唯一終戦まで生き残った艦です。日本海軍の駆逐艦は激戦地に投入され非常に損耗率が高かったのですが、雪風は第16駆逐隊や第17駆逐隊の姉妹艦(初風、天津風、時津風、浦風、磯風、浜風、谷風)、第27駆逐隊の時雨等と共にスラバヤ沖海戦から坊ノ岬沖海戦(戦艦大和特攻)まで16回以上の主要な作戦に参加しました。多くの作戦に参加したにもかかわらず、雪風は戦果を上げつつ一度も大きな損傷を受けることはありませんでした。

そんな雪風は戦時中は「幸運艦」と呼ばれましたが、そのまま終戦を迎え、「奇跡の駆逐艦」と呼ばれました。終戦後、雪風は日本海軍解体に伴い除籍後中華民国に賠償艦として引き渡され「丹陽」と改名、同国海軍の主力艦として活躍しました。台湾において1971年(昭和46年) 12月に解体されたとされるがはっきりとした解体年は不明です。映画「雪風 YUKIKAZE」では、1970年に開催された大阪万国博覧会のシーンとともに日本が完全に復興を遂げたこと、そして雪風が沈んだことが元乗組員によって亡き寺澤艦長に報告されます。

わたしはすっかり忘れていたのですが、 一条真也の映画館「ゴジラ-1.0」で紹介した2023年の大ヒット映画に、駆逐艦「響」と共に雪風が登場しています。作家の豊田穣は著書『雪風ハ沈マズ』で、最後を「日本海軍を代表した『雪風』の活躍ぶりは、日本人の胸に長く刻みおかれるべきだろう」という一文で結んでいます。日本が生んだ偉大なキャラクター「ゴジラ」と共演できたことも「雪風」の幸と言えます。というのも、いまや「雪風」の姿は写真もしくはイラストなどでしか見ることができませんでしたが、「ゴジラ-1.0」では、対ゴジラ用に改造されたとはいえ、「雪風」の船体やブリッジが現代の映像技術で見事に甦りました。「ゴジラ-1.0」の大ヒットが、今回の「雪風 YUKIKAZE」映画化に繋がったことは間違いありません。

雪風をテーマにした映画といえば、1964年公開の「駆逐艦雪風」という作品があります。佐野芸術プロダクション製作、松竹配給です。監督は山田達雄、脚本は戸倉康裕・大橋健一。キャストは長門勇、岩下志麻、菅原文太、丹波哲郎など。太平洋戦争(大東亜戦争)において数々の激戦に赴くも轟沈を逃れ、雪風の戦歴を、建造にも関わった1人の水兵の視点から描いた作品です。雪風はミニチェアによる撮影も行われていますが、防衛庁の協力の元、その名を継いだ護衛艦「ゆきかぜ」で大規模なロケが行われました。防衛庁の協力は多岐に渡り、海戦シーンには演習映像がふんだんに用いられ、冒頭の造船所のロケは石川島重工業で建造中の護衛艦を用いて行われています。小型艦役で登場したのは、元日本海軍飛行機救難艦であった掃海艇「おきちどり」。戦後日本で製作された戦争映画で珍しく、旧日本海軍の艦船が登場する映画となっています。

60年前に作られた「駆逐艦雪風」のキャストは豪華でしたが、今回の「雪風 YUKIKAZE」のキャストも良かったです。太平洋戦争時における雪風の実際の艦長は寺内正道という人物で、最終階級は海軍中佐。旧大日本帝国海軍の軍人。雪風艦長の任期には多くの海戦に参加しながら無傷であったことから「不沈艦の名艦長」と呼ばれるようになりました。雪風が「不沈艦」と呼ばれたのは単なる幸運ではなく、寺内の細やかで大胆な采配があり、それはまさに「天才的」と言えるものでした。雪風の目的が「敵を倒す」ことよりも「味方の命を救う」ことだったことも、幾多の危機を乗り越えて無事に生還し続けた一因であったと思います。その寺内正道をモデルにした寺澤一利を竹野内豊が好演しています。実際の寺内は酒と芸者遊びが大好きな豪放磊落な人物だったようですが、竹之内が演じる寺澤はひたすらストイックな軍人として描かれています。その点、ちょっと寺澤には人間味に欠ける気もしました。

そんな寺澤に最も人間味を感じたのは、玉木宏が演じる先任伍長の早瀬幸平が戦死した後、兄の無事を祈り続けていた早瀬の最愛の妹・サチ(當真あみ)に向けて慈愛に溢れた手紙を書いて送るシーンでした。亡くなった早瀬は妹からの手紙を何よりも楽しみとして、何度も何度も読み返していました。現代ではメールやLINEという便利なコミュニケーション・ツールがあります。いつでも、どこでも、メッセージを相手に送信することができますが、手紙という時間とエネルギーを要するツールがどれほど送られた人の心にエネルギーを与えたことでしょうか。指一本で簡単に送れるLINEメッセージなどとは違って、手紙に記された家族からの近況報告や無事を祈る文面は、当時の日本だけでなく古今東西の世界中の兵士の心を和ませてきました。そんな手紙の持つハートフル・パワーをUruが歌う主題歌「手紙」にはよく表現されています。

冒頭にも書いたように、映画「雪風 YUKIKAZE」で残念だったのは、重要なシーンがはっきりと描かれておらず、話がぼやけてしまっている点でした。その最たるものが、当時の世界最大の戦艦であった「大和」に関わるシーンです。大和といえば、20年前の2005年公開の日本映画「男たちの大和/YAMATO」は大好きな作品です。2005年4月、真貴子(鈴木京香)は鹿児島県枕崎の漁師・神尾(仲代達矢)に60年前、戦艦大和が沈んだ場所まで舟を出してほしいと懇願します。真貴子を乗せた小型漁船を走らせているうちに神尾の脳裏にも60年前の出来ごとがよみがえってくるのでした。監督・脚本は日本映画界の巨匠・佐藤純彌。出演者も反町隆史、中村獅童、渡哲也、鈴木京香と豪華な顔ぶれ。約6億円かけて原寸大で再現された全長190メートルもの巨大セットは想像を超えた迫力でした。何度も観たい名作です。

映画「雪風 YUKIKAZE」では、中井貴一が大日本帝国海軍・第二艦隊司令長官の伊藤整一役を熱演。彼はこれまで戦争に関する映画に出演することも多かったそうで、デビュー作は「連合艦隊」(1981年)という映画でした。その時は少尉でしたので、45年を経て司令長官まで上り詰めたことになります。しかし、「雪風 YUKIKAZE」で最も描かれるべき戦艦大和の轟沈シーンが完全にボカされてしまっていました。1945年4月7日14時20分、アメリカ軍の総攻撃を受けた大和はゆっくりと横転し、直後に大爆発を起こして船体が3つに分断されて海底に沈みました。大和が沈没しても、なお沖縄突入の意気を失わない駆逐艦の艦長もいましたが、伊藤長官が大和沈没直前に作戦の中止、及び残存艦による沈没艦の兵員救助活動後、佐世保に帰投せよとの命令を出していたため、沖縄に到達する艦はありませんでした。爆発によって吹き飛ばされた破片は海面の生存者の上に降り注ぎ、それによって命を落とした生存者も少なくなかったのです。

14時50分、冬月と雪風が駆けつけ、甲板から垂らしたロープや縄梯子、短艇(内火艇)を使って大和の生存者の救助を開始しました。映画「雪風 YUKIKAZE」では、寺澤艦長が「1人残らず引き上げるぞ!」と命令するシーンがありますが、実際の雪風による大和の救助作業は16時半頃に切り上げられました。雪風艦上では救助切り上げ、ボートの回収を命令した駆逐艦長に対して大和の士官が「まだ生存者が残っている」と救助の継続を訴えましたが、日没が近くなり潜水艦の行動が活発化する恐れがあったこと、損傷艦を救援する作業が控えていたことから、そこで打ち切られたのでした。このへんの史実と映画での描写が大きく違っていると、戦争映画マニアなどが指摘しているそうです。雪風の元少年兵・西崎信夫氏の証言によれば、現実の救助作業では西崎氏が生涯トラウマとして抱える残酷な瞬間があったそうです。最後に西崎氏がつぶやいた「残酷ですね戦争は」の一言があまりにも重いです。

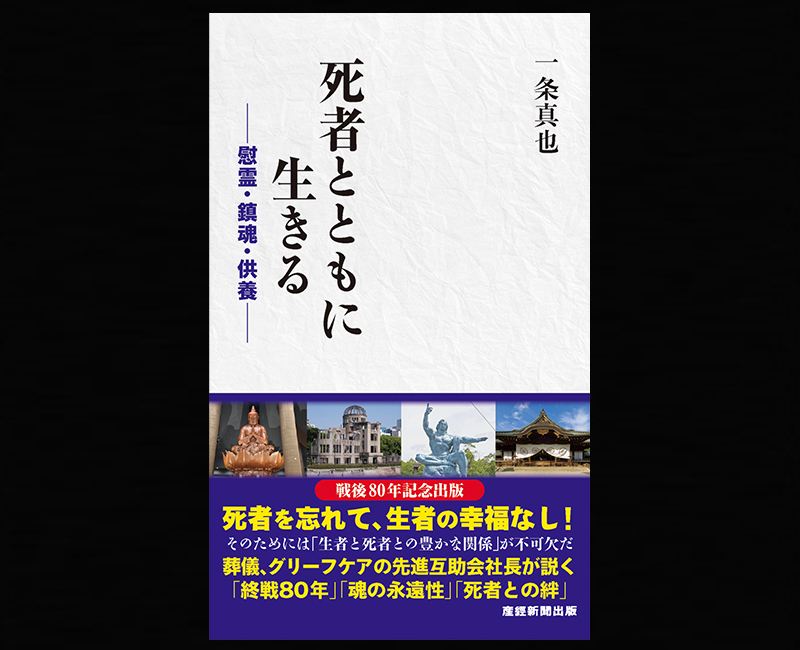

わたしにとっての80年目の「終戦の日」は、映画「雪風 YUKIKAZE」の鑑賞で終わりました。6月23日の「沖縄慰霊の日」には一条真也の映画館「木の上の軍隊」で紹介した映画を、8月9日の「長崎原爆の日」には一条真也の映画館「長崎―閃光の影で―」で紹介した映画を、そして8月15日の「終戦の日」には「雪風 YUKIKAZE」を、それぞれ当日に観ることができました。映画だけでなく、先の戦争からどれだけ多くの小説、詩歌、演劇、ドラマが派生していったことでしょうか。それらの物語は、未来へと語り継がれることで、はじめて「慰霊」となり、「鎮魂」となります。わたしは、礼を尽くし、祈りをかたちにする「冠婚葬祭」を通じて、死者と生者の豊かな関係を結び直す「文化の防人」でありたいと願っています。

『死者とともに生きる』(産経新聞出版)